“요즘 명동 가본 적 있어? 폐업해서 텅 빈 상점이 생각보다 너무 많더라고. 몇 달 전과는 분위기가 또 달라.”

심각한 표정의 지인이 잠시 잊고 지내온 서울 명동 소식을 전했다. 외국인 방문객의 성지(聖地)로 통하는 한국 대표 관광지, 그렇기에 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태의 파편을 온몸으로 얻어맞은 비운의 상권, 어느덧 9개월째 이어지고 있는 바이러스 공포로 외국인은 물론 내국인에게조차 잊힌 지역, 바로 그 명동의 근황이 문득 궁금해졌다. 태풍 ‘하이선’의 영향으로 추적추적 비가 내리던 9월 7일 오후 명동과 그 일대 상권 풍경을 눈에 담기 위해 길을 나섰다.

지하철 4호선 명동역 6번 출구로 나가 명동의 중심가로 알려진 명동8길을 걸었다. 전국 땅값 1위로 종종 소개되는 52번지(네이처리퍼블릭 화장품 판매점)부터 명동예술극장이 등장하는 거리 끝까지 걸으면서 양쪽으로 보이는 상점(1층에 한함) 수를 세어봤다. 총 56개. 그중 기존 사업자의 철수로 내부가 휑한 매장은 대충 훑어봐도 10곳 이상이었다. 명동에서도 유동인구가 가장 많은 중심 거리인데, 공실률이 20% 가까이 치솟은 것이다.

중심거리보다 폭이 좁은 근처의 명동4길과 명동10길 등으로 발길을 옮겼다. 이들 골목 상권 분위기는 한층 더 어두웠다. 특히 외국인 관광객에게 유명한 떡볶이 가게가 즐비했던 명동4길은 유령이 나올 것처럼 침울했다. 굳게 닫힌 떡볶이집 셔터와 셔터를 부여잡은 자물쇠가 가을비에 젖어 쓸쓸함을 자아냈다. 문을 연 상점도 개점 휴업과 다름없는 상태였다. 한 의류 판매점 직원과 눈이 마주쳤지만 그는 이내 스마트폰 화면으로 시선을 옮겼다.

이 골목 미용실에서 근무하는 헤어 디자이너 수아씨를 만났다. 그는 “코로나19 사태 이전에는 디자이너 한 명당 고객 수가 월평균 250명 정도였다면 지금은 140명 수준으로 44%가량 감소했다”라며 “코로나19가 처음 퍼지던 1분기만 해도 200명은 유지됐는데, 최근 재확산하면서 (방문자 수가) 급감했다”고 전했다. 수아씨는 “늘 사람으로 북적이고 외국인도 많은 지역이라는 이미지 때문인지 신규 고객은 끊긴 지 오래다”라며 “오랜 단골손님 덕에 간신히 버티고 있다”라고 했다.

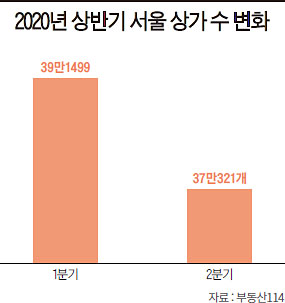

마침 이날 부동산114는 국내 상권의 처참한 현실을 보여주는 집계를 발표했다. 부동산114가 소상공인시장진흥공단의 상가 데이터를 분석한 결과에 따르면, 올해 2분기 서울의 상가 수는 37만321개로, 1분기 39만1499개보다 2만1178개(5.4%) 줄었다. 음식업 점포의 감소가 눈에 띄었다. 음식업 상가는 올해 1분기 13만4041개에서 2분기 12만4001개로 1만40개(7.5%) 줄어들었다. 3개월 동안 사라진 2만여 개 상가 가운데 절반가량이 음식점인 셈이다. 같은 기간 PC방과 유흥업소 등이 포함된 ‘관광·여가·오락’ 점포는 1260개(10.8%) 줄어 가장 큰 감소 폭을 기록했다.

여경희 부동산114 수석연구원은 “8월 중순 이후 코로나19가 재확산하면서 다중이용시설의 운영이 한시적으로 중단되거나 제한돼 매출 타격이 불가피해졌다”라며 “영업난에 빠진 자영업자의 폐업이 이어질 경우 다양한 사회·경제적 문제가 발생할 가능성이 크기 때문에 다방면의 지원책이 필요하다”라고 말했다.

싼 임대료 찾아 이전…90% 세일까지

코로나19 장기화와 재확산의 피해는 외국인 상권에만 해당하지 않는다. 이튿날(9월 8일) 방문한 종로 1~3가 분위기도 전날 명동과 별반 다르지 않았다. 종로는 음식점은 물론 어학원과 기업도 많아 외국인만큼 한국인도 자주 찾는 상권이다. 그래서인지 명동보다는 유동인구가 확실히 많았지만, 침체된 상권을 살릴 정도는 아니었다.

지하철 1호선 종각역 4번 출구로 나오자마자 가장 먼저 보인 글자는 빨간색의 ‘임대’였다. 종각역부터 탑골공원 앞 네거리까지 걸어가는 짧은 시간에 3~4개 매장당 하나꼴로 공실이 보였다. 기분 탓인지는 몰라도 대부분 공실에 사람의 온기가 남아있는 듯했다. 종로에서 10년 넘게 매점을 운영했다는 박모씨는 “연초 코로나19가 치명타라면 얼마 전 재확산은 확인 사살 같았다”라며 “누가 더 오래 버티느냐의 차이일 뿐 아직 폐업하지 않은 상점도 지옥 속에 있기는 마찬가지다”라고 했다.

귀금속 상가가 밀집한 종로 3가. 한산한 상점들 사이에서 방문자로 북적이는 매장 하나가 눈에 띄었다. 복권 가게였다. 그곳에서 만난 60대 남성 최모씨는 “나도 이 근처에서 식당을 운영하는 사람인데, 손님도 줄고 답답해서 로또나 사러 나왔다”고 말했다. 그는 “로또 당첨돼서 돈 걱정 좀 끝내고 싶다”면서 웃었다.

명동과 함께 외국인 관광객의 필수 코스인 인사동으로 이동했다. 예상대로 사람이 떠난 거리는 서늘했다. 낙원상가 옆 진입로부터 문 닫힌 상점이 수두룩했다. 사회적 거리 두기의 일환으로 자발적 휴무를 결정했다는 안내문을 붙여둔 가게도 보였다. 액세서리 노점상에서는 마스크 목걸이를 팔았다. 노점상 주인 김모씨는 “그나마 이게(마스크 목걸이) 잘 팔린다”고 했다.

인사동 상권의 특징은 다른 곳으로 가게를 이전(移轉)했다는 표시가 많았다는 점이다. 인근 부동산 중개업소에 물어보니 “장사를 접을 순 없고 돈은 안 벌리니 임대료가 싼 곳을 찾아 떠난 소상공인이 많아서”라는 대답이 돌아왔다. ‘세일(sale)’ 문구를 붙여놓은 상점도 유독 많았다. 한국 전통 기념품을 파는 가게가 많은 영향인 듯했다. 매장 밖에 나와 있던 한 상인은 “90% 세일한다고 써놔도 안 팔린다. 일단 사람이 안 오는데 판매는 무슨”이라고 했다.

이날 정부는 7조원 규모의 4차 추가경정예산(추경)을 편성하기로 했다. 이 중 소상공인과 영세 자영업자 지원에 3조원을 쓸 예정이다. 정부는 소상공인의 지난해 매출액 기준에서 일정 수준 이하로 매출이 급감한 사실을 국세청 납세 신고자료 등을 통해 확인한 뒤, 소상공인 당사자에게는 최소한의 요건만 확인하고 지원금을 서둘러 지급하기로 했다. 같은 날 금융위원회도 손병두 부위원장 주재로 ‘금융 리스크 대응반 회의’를 열어 1000만원에 불과한 2차 소상공인 대출 한도를 상향 조정하기로 했다.