‘제발 떠나지 마세요(Please don’t go).’

2016년 6월 브렉시트(영국의 EU 탈퇴) 국민투표 직후 독일 주간지 ‘슈피겔’ 표지에 영국 국기 ‘유니언 잭’과 함께 실린 제목이다.

3월 29일로 예정된 브렉시트 예정 시한이 다가오면서 영국에 대한 독일의 애정 공세는 한층 수위가 높아졌다. 안네그레트 크람프-카렌바우어 기독민주당 대표와 노베르트 뢰트켄 연방하원 외교위원장, 주요 산업협회 회장단을 비롯한 20여 명의 독일 오피니언 리더들은 1월 18일(현지시각) 영국 일간지 더 타임스에 실린 편지 형식 기고문을 통해 “영국은 독일과 유럽연합(EU)의 친구”라며 브렉시트 결정 철회를 촉구했다.

사실 영국과 독일은 오랜 ‘앙숙’이다. 두 차례 세계대전을 통해 서로에게 총부리를 겨눴으니 감정이 좋을 리 없다. 그런데도 독일 지도자들까지 나서 마지막 회유에 나선 건 경제 이해관계를 빼곤 설명하기 어렵다.

EU 최대 경제 대국인 독일은 2017년 영국과 교역에서 무려 370억유로(약 47조4600억원)의 흑자를 봤다. 영국에는 지멘스와 보쉬, BMW, 폴크스바겐 등 굴지의 글로벌 기업을 포함해 2500개가 넘는 독일 기업이 진출해 있다. 또 독일 기업의 대(對)영국 투자금은 110조원에 달한다(2016년 누적 기준).

브렉시트가 코앞에 다가왔지만, 영국이 EU와 아무런 합의도 하지 못하고 갈라서는 ‘노딜 브렉시트’ 우려가 커지면서 독일 정부와 기업들은 대책 마련에 절치부심 중이다. 노딜 브렉시트가 현실이 되면 영국과 EU 사이에 관세 장벽이 생기고 통관이 까다로워지면서 수출에 타격이 불가피하다.

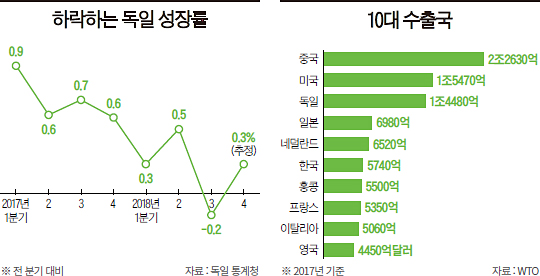

안 그래도 수출 의존도가 높은 독일 경제는 미∙중 무역전쟁 여파로 큰 타격을 받았다. 15일 독일 연방통계청이 발표한 지난해 국내총생산(GDP) 성장률 예비치는 전년 대비 1.5%로 2017년의 2.2%에서 급락했다. 2013년 이후 5년 만에 가장 낮은 성장률이다. 중국을 비롯해 세계 시장 수출이 줄어든 데다 내수도 신통찮아 간신히 경기 침체를 면했다. 지난해 11월 산업 생산도 전달보다 1.9% 급감하면서 경기 둔화에 대한 우려가 커졌다. 독일 경제 규모는 지난해 3분기에 0.2% 줄었고, 이후 산업 생산 지표가 좋지 않아 4분기에 0.3% 성장에 그친 것으로 추정된다. 세계 5위 경제 대국인 영국이 빠지면 역내에서 독일에 대한 의존도가 한층 높아질 수밖에 없다. 그런데 독일 경제가 나빠지면 유럽 주요국 경제가 연쇄적으로 영향받을 가능성이 크다.

경제 규모로 유럽에서 독일과 영국·프랑스 다음인 이탈리아가 재정위기를 겪고 있고, 프랑스에서는 경기 하락에 고물가와 늘어난 세금 부담에 시달리던 프랑스 중산층의 분노가 폭발하면서 ‘노란 조끼 운동’이 전국적으로 확산되는 등 전반적인 상황이 좋지 않다. 이탈리아는 유로존 경제위기 이듬해인 2009년 -5.5%라는 최악의 역성장을 경험한 뒤 현재까지 1%대 성장률에서 벗어나지 못하고 있다.

독일 경제가 단기간에 좋아질 가능성은 희박해 보인다. 우리나라와 마찬가지로 수출 의존도가 높은 경제구조 때문이다. 독일 GDP에서 수출이 차지하는 비율은 39.2%로 네덜란드(78.9%)에 이은 세계 2위다. 이런 상황에서 미∙중 무역전쟁과 미국의 기준금리 인상으로 각각 세계 1위와 2위 경제 대국인 미국과 중국의 경기가 식어가고 있어 독일 경제에 큰 부담을 주고 있다.

21일 중국 국가통계국이 발표한 중국의 지난해 GDP 성장률은 6.6%로 1990년(3.9%) 이후 28년 만에 가장 낮았다. ‘나 홀로 호황’을 누리던 미국 경제에도 무역전쟁과 연방정부 셧다운(일시적 업무 정지) 장기화로 경고등이 켜졌다. 케빈 해셋 백악관 경제자문위원장은 23일 CNN과 인터뷰에서 “셧다운이 1분기 전체로 연장된다면 1분기 성장률이 제로에 가까워질 수 있다”고 경고했다.

오랫동안 독일 ‘히든 챔피언’ 기업들의 수출을 지원해온 은행권의 실적 악화도 악재다. 독일 최대 은행인 도이체방크는 실적 악화로 지난해 5월 직원 9만7000여 명 중 1만여 명을 감원하고, 2020년까지 인력의 30%를 감축하겠다고 발표했다. 도이체방크는 2012년부터 미국계 투자은행을 넘어서기 위해 개인·기업금융 부문을 축소하고 투자금융 사업을 확대했다가 2015년에 67억9000억유로(8조8720억원)의 순손실을 기록했다. 사상 최대 규모의 순손실이었다.

자산 규모에서 도이체방크에 이어 2위인 코메르츠방크의 수익도 2015년 이후 줄어들고 있다. 이에 따라 2020년까지 직원의 20%인 1만 명을 줄이기로 방침을 정한 것으로 알려졌다.

낮은 실업률은 그나마 위안이 되는 부분이다. 독일 실업률은 4.9%(지난해 11월 기준)로 1989년 독일 통일 이후 역대 최저치를 기록했다. 특히 청년(20~24세) 실업률은 EU 국가 중 최저 수준인 6%다. 낮은 실업률을 바탕으로 한 내수 기반도 튼튼하다.

독일의 경우 실업보다 기업의 구인난이 더 큰 문제다. 지난 10년간 500만 개의 일자리가 새로 만들어졌지만, 적당한 사람을 뽑지 못해 비어 있는 자리가 120만 개나 된다. 지난 5년 사이 60% 넘게 늘었다. 독일을 대표하는 명문 경영대학원인 유럽경영기술대(ESMT)의 크리스토프 버거 교수는 ‘이코노미조선’ 인터뷰에서 “인구가 줄고 있는 데다 외국어와 신기술 등, 현장에서 요구되는 업무 능력 기대치가 높아진 탓에 직업 현장에 뛰어드는 대신 대학 진학으로 방향을 트는 학생이 늘었다”고 이유를 설명했다. 독일의 대학 진학률은 35% 정도다.

브렉시트로 독일이 반사이익을 볼 것이라는 기대도 있다. 영국의 대EU 상품 수출 규모는 1880억유로인데 브렉시트로 영국산 제품에 관세가 붙으면 그중 상당 부분이 독일산으로 대체될 수도 있기 때문이다.

하지만 이는 어디까지나 장기적인 관점에서 본 ‘희망 사항’일 뿐이다. 어떤 식으로건 브렉시트가 현실화하면 혼란은 불가피하다. 만에 하나 브렉시트 시한을 연기한다 해도 불확실성만 커질 뿐이다.

영국 정치권은 아직도 우왕좌왕하고 있다. 지난 15일 EU와 영국 정부의 합의안이 압도적인 표 차로 의회에서 부결된 뒤 테리사 메이 영국 총리가 급하게 새로 만들어 발표한 ‘플랜 B’는 함량 미달이라는 평가를 받고 있다. 이대로라면 ‘플랜 B’도 의회에서 부결될 확률이 높다.

히든 챔피언(Hidden Champion) 독일의 경영학자 헤르만 지몬이 펴낸 동명의 저서에서 비롯된 ‘히든 챔피언’은 매출이 40억달러 이하인 기업 가운데 대중에게 잘 알려지지 않았지만, 각 분야에서 세계 시장 점유율 1~3위 또는 소속 대륙에서 1위를 차지하는 기업을 뜻한다.

노란 조끼 운동(Yellow Vests Movement) 노란색 야광 조끼는 프랑스 정부가 각종 사고에 대비해 차량에 의무적으로 비치하도록 한 형광 조끼로, 서민층을 상징한다. 작년 10월 ‘유류세 18% 인상안’ 발표에 분노한 프랑스 국민이 같은 해 11월 17일 노란 조끼를 입고 반정부 시위를 벌인 것이 시작이다.