미·중 무역전쟁과 중동 패권을 둘러싼 사우디와 이란의 반목, 중국과 대만의 양안(兩岸) 갈등 등 지정학적 변수는 올해 세계 경제 흐름에 영향을 미칠 중요한 요인이다.

그런데 이 같은 갈등이 지속될수록 오히려 득을 보는 나라가 있다. 세계 2위 인구 대국 인도다. 미국과 중국이 관세 폭탄을 주고받으며 힘겨루기를 벌이면서 세계적으로 두 나라에 대한 무역과 투자 의존도를 낮추려는 움직임이 이어졌고, 중국에 버금가는 13억 인구의 시장과 엄청난 성장 속도를 앞세운 인도가 최대 수혜국으로 급부상했기 때문이다.

미·중 무역전쟁 여파 속에 실적 악화로 충격받은 애플은 이르면 내년부터 인도 남부 타밀나두주 첸나이에 있는 폭스콘 공장에서 아이폰 최신 기종을 조립할 예정이다. 폭스콘은 애플 아이폰의 최대 협력 업체다. 애플은 지금까지 중국 폭스콘 공장에서 최신 기종을 조립해왔다. 애플 스마트폰의 중국 조립라인이 얼마만큼 인도로 옮겨가는 것인지, 또 인도에서 조립뿐 아니라 부품 생산까지 담당하게 될 것인지 등은 아직 알려지지 않았다.

애플은 1월 2일 투자자들에게 보낸 서한에서 지난해 12월 끝난 1분기 매출 전망치를 애초 890억∼930억달러에서 840억달러(약 94조2000억원)로 크게 낮춰 잡았다. 애플의 실적 전망 하향은 경기 둔화 우려를 키우며 글로벌 금융 시장을 크게 흔들었다.

이 같은 결정은 미·중 갈등 외에 양안 갈등과도 관련이 있다. 중국에서 아이폰을 위탁 조립하는 폭스콘이 대만 기업이기 때문이다. 최근 들어 양안 갈등이 다시 고조될 조짐을 보이면서 대만 입장에서는 중국 경제에 대한 의존도를 낮추는 것이 절실해졌다. 대만 국내총생산(GDP)의 절반 이상은 수출에서 나온다. 그런데 전체 수출의 약 40%를 중국에 의존하고 있다.

시진핑(習近平) 중국 국가주석은 지난 2일 연설을 통해 대만인을 ‘중국인’으로 규정하며 통일을 기정사실화했다. 이와 함께 대만 독립 움직임이 구체화하면 무력 사용도 불사하겠다는 뜻을 분명히 밝혔다. ‘하나의 중국(대만은 중국의 일부)’은 중국 정부가 대만 관련 백서 등에서 규정하고 있는 원칙이지만 시 주석이 이를 명시적으로 밝힌 것은 이번이 처음이다.

우리나라의 무역진흥공사(코트라) 격인 대만의 타이완 엑설런스(Taiwan Excellence)가 2017년부터 인도 프로 크리켓 1부 리그(IPL) 소속 뭄바이 인디언스의 공식 스폰서를 맡고 있는 것도 인도 시장에서 대만 기업의 위상 강화를 위한 포석으로 볼 수 있다.

인도의 1인당 국내총생산(GDP∙2017년 세계은행 기준)은 약 1900달러(약 213만원)로 중국(약 8800달러)의 약 5분의 1 수준에 불과하다. 하지만 인건비와 물가도 소득 수준에 비례해 낮다는 건 투자처로서 큰 매력 요인이다.

‘저렴하고 풍부한 노동력’을 앞세운 중국의 고속 성장 모델은 최근 몇 년간 임금이 가파르게 오르면서 한계에 부닥쳤다. 중국 경제 전문지 ‘중궈징지저우칸(中國經濟週刊)’의 보도 내용을 보면, 2016년 중국 31개 성(省)의 월평균 최저임금 인상률은 10%에 근접했다. 상하이는 5.22%, 지린성(吉林省)은 20.27%나 상승했다. 전문가들은 중국에서 가파른 임금 상승이 앞으로 5~6년간 이어질 것으로 보고 있다.

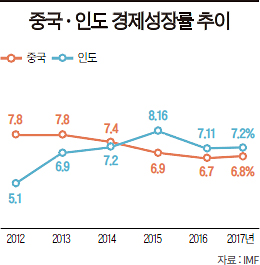

인도 경제는 성장 속도에서도 중국에 앞선다. 나렌드라 모디 총리가 취임한 2014년 이후 2017년까지 4년간 인도의 연평균 경제 성장률은 약 7.42%로 같은 기간 중국의 성장률(6.95%)을 넘어섰다. 스탠다드차타드은행은 최근 보고서에서 2020년대에 인도가 평균 경제 성장률 7.8%의 고속 성장을 이어 갈 것으로 전망했다. 반면 중국 경제는 이 기간에 5%대 성장에 머물 것으로 내다봤다.

경제분석기관 옥스퍼드 이코노믹스는 관련 보고서에서 2019~2035년 세계에서 GDP 성장 속도가 가장 빠른 도시 1~10위를 인도 도시들이 싹쓸이할 것으로 예상하기도 했다. 수라트가 1위, 아그라가 2위였고 벵갈루루·하이데라바드·나그푸르가 각각 3~5위를 차지했다.

달라진 인도의 위상은 지난해 12월 아르헨티나에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 빛을 발했다. 당시 모디 총리는 미국·일본 정상과 나란히 서서 민주주의 가치를 강조하며 서구와 맞서 신냉전으로 치닫는 중국·러시아를 겨냥했다. 그러면서도 중국·러시아와 함께 “일방주의를 배격한다”며 미국을 향해 경고 목소리를 내기도 했다.

시진핑, 중·인도 교류 행사에 축전

중국 입장에서 인도의 위상 강화가 반가울 리 없다. 하지만 미국과 갈등으로 부담이 커진 상황에서 인도와 관계까지 나빠질 경우 경제가 더 어려워질 수밖에 없다는 것이 문제다.

시 주석은 이 같은 상황을 의식한 듯 지난해 12월 21일 베이징에서 개최된 ‘제1회 중국-인도 고위급 인문교류 회의’에 이례적으로 축전까지 보냈다. 시 주석은 축전에서 “중국과 인도는 모두 고대 문명국가로, 유구한 역사와 찬란한 문화를 가지고 있다”며 “양국이 고위급 인문교류 제도를 활용해 양 국민 간 감정적 교류를 추진하고, 더 긴밀한 동반자 관계로 발전시키는 데 도움이 되길 바란다”고 전했다.

인도는 미국과 중국에 이은 세계 3위 석유 소비국이기도 하다. 경제가 빠르게 성장하면서 에너지 수입과 소비량도 급성장하고 있다. 인도가 중동의 라이벌인 사우디와 이란 양쪽 모두와 동시에 협력을 강화할 수 있는 것도 ‘국제 에너지 시장의 큰손’으로 성장한 인도의 위상 덕분이다.

언뜻 ‘꽃놀이패’를 쥔 듯 보이는 인도지만, 전망대로 순조롭게 성장하기 위해서는 극복해야 할 과제도 있다. 대기 질이 나쁜 전 세계 도시 10곳 중 9곳이 인도 도시일 만큼 심각한 대기오염은 인도 경제가 한 단계 더 도약하기 위해 반드시 해결해야 할 과제다. 일자리 창출도 중요한 과제다. 2030년까지 노동 가능 인구(15~64세)가 해마다 1000만~1200만 명씩 늘어날 전망이기 때문이다.

UN은 현재 약 13억 명의 인구를 보유한 인도가 2024년이면 중국을 앞지르고 세계 최대 인구 보유국이 될 것으로 보고 있다. 그런데 정보기술(IT)과 인공지능(AI)의 발전으로 세계적으로 노동 수요가 줄어들고 있기 때문에 급격한 인구 증가가 대규모 청년 실업으로 이어질 가능성도 있다.