2018년 11월은 양적완화(중앙은행이 채권을 사들이는 등의 방법으로 돈을 푸는 것·이하 QE) 도입 10주년이 되는 날이다. QE가 현대 중앙은행사(史)에 있어 가장 대담한 정책적 실험이었다는 점은 의심할 여지가 없는 사실이다.

QE와 비교할 만한 중앙은행의 정책은 과거 1979년 폴 볼커 당시 연방준비제도이사회(FRB·이하 연준) 의장이 기준금리를 4%→15.5%→20%까지 올렸던 ‘반(反)인플레이션’ 정책이 있다. 다만 과거 정책은 금리를 직접 조절하는 관습적인 방식이었던 반면 QE는 비관습적이면서도 검증이 안 됐던 방식이라는 측면에서 차이가 있다.

미국기업연구소(AEI)는 지난 6월 ‘10년간의 QE에서 얻은 교훈(Lessons learned from 10 years of Quantitative easing)’이라는 주제로 심포지엄을 열었다. 이 자리엔 QE 설계자인 벤 버냉키 전(前) 연준 의장도 참석했다. 나도 이 심포지엄에 패널로 참여했는데, 여기에서 발표한 몇 가지를 아래에 소개한다.

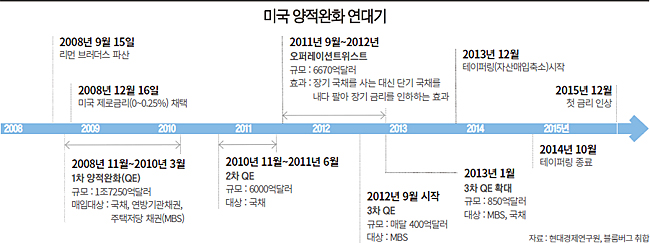

가장 중요한 교훈은 연준의 정책과 연준이 추구하는 목표(완전 고용, 물가 안정)의 상관관계다. 이 부분에 있어서 QE에 대한 평가는 엇갈린다. 1차 QE는 2009년 고통스러웠던 금융 위기에서 벗어나는 데 있어 매우 성공적이었다. 하지만 이어진 2차와 3차 QE의 효과는 1차에 크게 못 미쳤던 게 사실이다. 연준은 금융 위기 당시 효과를 봤던 정책이 위기가 지나고 나서도 똑같이 먹힐 것으로 잘못 계산했다.

지난 9년간 미국의 경제성장률은 2%대를 기록했다. 앞선 기간 경제성장률이 4%대를 유지했던 것과 비교하면 전례 없이 취약하다. 현기증이 날 만큼 성장률이 꺾이게 된 것은 일본식 대차대조표 불황(재정이 악화된 가계가 소비를 급격히 줄이면서 경기 침체가 발생하는 것)이나 유동성 함정(경기 불확실성이 높을 때 시중 통화량이 많아도 돈이 돌지 않는 현상) 등으로 설명할 수 있을 것 같다. 이유 여하를 막론하고 QE가 경제에 미친 영향이 실망스러웠다는 점을 말하고 싶다.

2008년부터 2014년 11월까지 QE를 통해 시중에 총 3조6000억달러가 유입됐다. 이는 같은 기간 미국의 명목 GDP 2조9000억달러를 25% 뛰어넘는 수준이다. QE 정책에 대한 부정적인 평가는 최근 모건스탠리가 발표한 연구(‘연준 대차대조표에 미친 QE 영향에 대한 회의적 시각’)에 잘 나와있다. 여기엔 QE와 10년 만기 국채 금리의 관계에 의문을 제기하는 내용이 들어있다.

둘째는 ‘중독’, 즉 QE에 지나치게 의존하게된 실물 경제를 통해 얻을 수 있는 교훈이다. QE를 통해 유입된 자금은 주식 시장과 채권 시장으로 흘러 들어갔다. 시장 논리보다 통화 정책에 따라 자산 가격이 상승하게 된 것이다. 이는 자산 가격 거품으로 이어졌다.

소득 증가율이 약화된 상황에서 금융 위기로 어려움을 겪던 미국 소비자들은 숨통을 트게 됐다. 하지만 불행히도 QE에 의한 생명 유지 효과는 QE 철수에 따른 고통까지 가져왔다. 자산에 의존하는 경향이 강한 미국 소비자와 기업뿐만 아니라 금리 차에 따른 자본 유입에 의존했던 세계 경제도 영향을 받게 된 것이다. 2013년 긴축 발작(taper tantrum·테이퍼 탠트럼)과 지금 아르헨티나·브라질 등 신흥국들이 처한 자본 이탈 위기가 그것이다.

셋째, 소득 불평등 심화를 들 수 있다. 소득 증가가 소비 지출로 이어진다는 ‘부(富)의 효과’는 부유층에 한정할 수 있는 말이다. 이들은 시장 기초 체력이나 QE에 상관없이 부의 효과를 누린다. 의회 예산국(CBO)에 따르면 QE 기간(2009~2014년) 미국 가계의 세전 소득 증가는 소득 상위 계층에 눈에 띄게 집중됐다. 연준이 자체적으로 실시한 2013~2016년 소비자 금융 조사 결과를 봐도 주식 보유량 대부분이 부유층에 집중돼 있음을 알 수 있다.

넷째, QE가 재정 정책과 통화 정책의 경계를 흐렸다는 점이다. 연준이 국채 매입에 나서면서 시장 논리에 따라 움직이던 연방 정부의 지출 규칙이 다소 완화됐다. 이는 지속적인 저금리 기조가 부채 상환 비용을 억누르는 상태에서는 문제가 되지 않았다. 그런데 앞으로는 상황이 나빠질 수 있다. 2008년 39% 수준이었던 GDP 대비 연방 정부의 부채 비율은 현재 76%로 두 배 가까이 올랐다. 이 비율은 앞으로 더 높아질 것으로 보인다. 금리 인상기 QE라는 보조금까지 없어지게 되면 문제가 생길 수 있는 부분이다.

다섯째, 어떤 전술(tactics)과 전략(strategy)을 선택해야 할까의 문제다. 최후의 대출 통로인 연준이 위기 상황에서 시장에 개입한 공로는 높이 살 만하다. 그러나 연준은 금융 위기를 일으킨 장본인인 ‘거품’을 키우는 데에도 일조했다.

우리에게 필요한 중앙은행은 어떤 쪽일까. 위기가 발생한 이후 사태를 수습하는 반응적(reactive) 연준일까, 아니면 위기에 앞서 과잉 레버리지에 비우호적으로 대응하는 선제적(pro-active) 연준일까. 중앙은행의 역할에 대한 논란은 그동안 정계와 학계에서 많은 논쟁을 불러일으킨 주제다. 여기에서 또 의문점이 떠오른다. 연준이 선제적으로 대응했다면 금융 위기 발생 초반에 이 문제를 잡아내 예방할 수 있었을까. 연준이 금리 정상화(금리 인상을 의미)에 더 적극적으로 나서야 할까.

연준은 금융 위기 등 비상사태가 지난 후 지금까지도 위기 상황 때 쓰던 통화 정책을 유지하고 있다. 이렇게 되면 연준이 다음 경기 침체에 대응할 탄약이 부족하게 될 가능성이 커진다. 앞에서 언급한 교훈들이 더 큰 문제로 되돌아올 수 있다.

물론 버냉키 전 의장은 미국기업연구소(AEI) 심포지엄에서 이런 지적에 대해 다른 견해를 제시했다. 버냉키 전 의장은 연준의 여러 조치에 대해 “전통적인 접근법의 연장선상일 뿐”이라며 “관습적·비관습적인 통화 정책은 모두 같은 방법(채널)을 통해 같은 작동 방식(메커니즘)으로 이뤄진다”고 주장했다. 논쟁의 여지가 있는 발언이다.

QE 10주년은 과거 정책에 대해 우리가 반성하고 책임을 질 수 있는 기회다. 우리는 또 다른 QE를 필요로 하게 되는 상황이 오지 않기를 바랄 뿐이다. 위기는 또 발생할 수 있다. 그때엔 QE의 단점을 염두에 두는 게 도움이 될 것 같다. 버냉키와는 다르게 내가 다음 실험이 잘 안 될 가능성을 우려하는 데엔 이유가 있다.

ⓒ프로젝트신디케이트