예측은 틀렸다. 세계 경제는 2008년 금융위기 이후에도 붕괴되지 않았다. 납세자들이 낸 세금은 은행을 살리는 데 쓰였고, 대부분의 금융기관들은 안정을 되찾았다. 하지만 금융위기 이후 10년의 시간 동안 끝끝내 회복되지 않은 것도 있다. 바로 금융 산업에 대한 사람들의 신뢰다. 사람들은 여전히 월가로 대표되는 금융 산업을 신뢰하지 않는다.

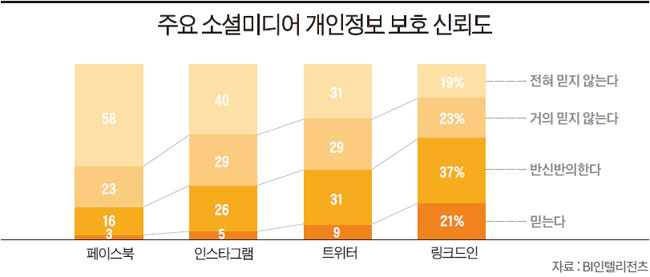

비슷한 위기가 오늘날 테크 산업에도 그림자를 드리우고 있다. 페이스북과 케임브리지 애널리티카의 중역들이 이용자의 개인정보를 마구잡이로 사용한 것이 알려지면서 테크 산업에 대한 사람들의 신뢰는 티핑포인트(Tipping point·어떤 현상이 서서히 진행되다 갑자기 폭발적으로 번지는 순간)에 가까워지고 있다.

물론 ‘빅 테크’로 불리는 몇몇 대형 정보기술(IT) 기업들은 여전히 자신들의 명성을 회복할 시간이 있긴 하다. 하지만 그렇게 하기 위해서는 그들이 회사를 운영하는 방식을 근본적으로 바꿀 필요가 있다. 그리고 이를 위해서는 10년 전 금융 산업의 실패에서 교훈을 얻어야 한다.

금융위기에서 테크 산업이 배워야 할 교훈은 크게 다섯 가지다. 첫째, 소비자를 문맹으로 만드는 건 결코 좋지 않다. 10년 전 주택 시장의 거품이 꺼지기 직전에 많은 수의 투자자는 자신들이 사고파는 상품에 대해 전혀 이해하지 못하고 있었다. 금융 산업을 다루는 언론사도 이런 상품의 잠재적인 이익에만 주목하고 리스크는 도외시하면서 사람들의 무지에 기여했다.

비슷한 일이 지금의 테크 산업에서도 벌어지고 있다. 기업과 정부는 그들이 통제할 수 없는 플랫폼에 아무렇지도 않게 자신들을 내맡기고 있다. 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 건지 의심하는 사람도 있겠지만, 이런 플랫폼을 포기하기에는 기술이 제공하는 편리가 너무나 많다. 위험한 금융 상품과 마찬가지로 새로운 기술이 가지고 있는 리스크를 완화하기 위해서는 이런 무지의 분위기를 깨고, 무엇이 잘못될 수 있는지를 사람들에게 가르쳐줘야 한다.

두 번째 교훈은 새로운 기술을 이용할 때 사람들이 모르는 비용이 숨겨져 있다는 사실이다. 금융위기 전만 해도 금융 상품을 거래하는 많은 사람이 자신이 얼마나 많은 수수료와 비용을 지불하는지 제대로 알지 못했다. 숨겨진 수수료와 비용은 나중에 커다란 골칫거리가 됐다. 오늘날에도 마찬가지다. 테크 산업에 숨겨진 비용은 나중에 소비자들을 곤경에 빠뜨릴 수 있다. 대표적인 것이 소비자로 하여금 광고를 보고 상품을 사게 만들면서 발생하는 사회적 비용이다. 이런 사회적 비용은 최근 들어 더 노골적으로 실체를 드러내고 있다. 테크 기업이 제공하는 상품이나 서비스를 이용하는 사람의 개인정보가 유출되면서 발생하는 사회적 비용이 만만치 않다.

세 번째는 불공평한 임금과 인센티브 구조다. 금융위기가 최고조에 달했을 때도 투자은행에서 일하는 은행가들은 기이할 정도로 많은 보너스를 받았다. 테크 산업에서도 똑같다. 실리콘밸리의 최고경영자들은 로빈 후드가 아니다. 그들은 투자자들에게 세상을 바꾸고 싶다고 말하지만, 가장 높은 가격을 제시한 투자자에게 사업체를 팔아버린다. 그러면서도 세상이 더 나아질 거라는 생각에 빠져 있다.

네 번째 교훈은 남성이 사업을 주도하는 문화가 가지는 위험성이다. 금융위기의 발생과 진행 과정을 공부하면서 많은 사람이 지적하는 점이다. 여성이 의사 결정 과정에 더 많이 참여할 수 있었다면 금융위기가 지금처럼 심각한 피해로 이어지지는 않았을 것이라는 설명이다. 2010년 당시 프랑스의 재무장관이었던 크리스틴 라가르드가 “리먼 브라더스가 아니라 리먼 시스터스가 기업을 운영했다면 금융위기가 덜 고통스러웠을 것”이라고 빈정대기도 했다. 지금의 테크 산업에도 똑같은 논리를 적용할 수 있다.

마지막으로 우리는 10년 전에 배운 것처럼 세계 경제가 높은 수준으로 서로 연결돼 있다는 점을 알고 있다. 금융위기 당시 문제가 됐던 은행들은 사실 세계 경제를 휘청하게 할 정도로 크지 않았다. 그런데도 금융위기의 영향력은 컸다. 세계 경제가 서로 이어져 있기 때문이다.

테크 산업 리더들의 각성 필요해

지금의 ‘빅 테크’들도 마찬가지다. 아마존이나 구글이 붕괴하면 파괴적인 파급 효과가 발생할 수 있다. 많은 사람이 테크 기업을 규제하는 건 현명하지 못한 일이라고 하지만, 이들 기업은 금융 산업의 투자은행들처럼 그들만의 세계로 남겨두기에는 너무 커져버렸다.

금융위기가 발생하고 10년 동안, 금융 산업의 안정성을 높이기 위한 다양한 구조적인 변화의 노력이 있었다. 규제를 통해 금융 산업의 투명성을 높이고 소비자들이 더 많은 정보를 알 수 있게 했다. 그럼에도 불구하고 금융 산업 특유의 정보 비대칭성이나 부풀려진 급여 체계는 여전하다. 얼마 전 월스트리트저널(WSJ)은 지난해 월가 종사자들이 1인당 평균 18만4220달러(약 2억원)의 보너스를 받았다고 보도했다. 금융위기 직전인 2006년(19만1360달러) 수준을 거의 회복한 것이다. 이런 문제들 때문에 사람들은 여전히 금융 산업을 신뢰하지 않는다.

테크 산업이 신뢰를 잃은 금융 산업처럼 되지 않기 위해서는 더 적극적인 노력을 기울일 필요가 있다. 테크 기업들은 자신들이 제공하는 상품과 서비스를 소비자들이 제대로 이해할 수 있게 도와야 한다. 또 테크 기업의 리더들은 자신들에 대한 규제의 필요성을 인정하고 받아들일 필요가 있다. 기업 내 다양성을 높이고 급여와 인센티브 구조를 더 공정하게 만드는 것도 중요한 과제다.

테크 산업의 리더들은 무엇보다도 금융위기 과정에서 금융 산업의 리더들이 어떤 실수를 저질렀는지 공부할 필요가 있다. 이들의 실수에서 생생한 경험을 배울 수 있기 때문이다. 세계 경제를 거의 무너뜨릴 뻔했던 금융위기보다 생생한 케이스 스터디 자료는 어디서도 구할 수 없다.

▒ 알렉산드라 보르하르트(Alexandra Borchardt)

미 툴레인대 정치학과 박사, 이에세 경영대학원 경영자교육 과정 수료, 유럽평의회 언론분과 부회장

리먼 브라더스(Lehman Brothers)

2007년 미국 부동산 거품 붕괴에 따른 서브프라임모기지(비우량 주택담보대출) 부실 사태로 파산한 투자은행이다. 파산 당시 미국 투자은행 순위에서 골드만삭스, 모건스탠리, 메릴린치에 이어 4위를 기록하고 있었다. 2008년 9월 미국 연방법원에 파산신청을 했을 당시 부채 규모는 6130억달러로 터키 국내총생산(GDP)에 맞먹는 규모였다. 리먼 브라더스의 파산으로 본격적인 글로벌 금융위기가 시작됐다. 리먼 브라더스가 위험을 감지하지 못하고 문제를 악화시킨 원인 중 하나로 남성 중심적인 지배구조가 꼽힌다. 리먼 브라더스 이사회는 남자 9명과 여자 1명으로 구성돼 있었다. 의사 결정 과정에서 다른 의견을 낼 수 있는 다양성 부족이 위기를 키웠다는 지적을 받고 있다.