영국 귀족의 저택에 초대받은 미국의 한 백만장자가 물었다. “어떻게 하면 저렇게 푸르고 싱그러운 잔디밭을 가꿀 수 있나요?” 영국 귀족의 대답이 영 맹탕이었다. “자주 물을 주고, 깎아주면 됩니다.” 특별한 비법을 기대했던 백만장자는 무시당한 기분이 들었다. 비결을 알려주기 싫어서 그러는 줄로 짐작하고 심사가 틀어졌다. “그러니까 물을 자주 주고 매일 잔디를 깎는다고요? 그건 누구나 하는거잖소.” 영국 귀족이 이렇게 답했다. “그렇죠. 바로 그렇게… 400년 동안 해왔습니다.”

한국 경제의 가장 큰 걸림돌로 규제 개혁을 첫손가락에 꼽는 사람들이 많을 것이다. 외환위기 이후 20년 가까이 추진됐는데 아직도 ‘성공작’이라는 소리가 나오지 않는다. 대통령이 직접 나서서 챙긴다고 챙겼는데도 이렇다. 정권마다 초기에 반짝하다가 그때뿐이다. 용두사미가 되기 일쑤다. 규제개혁위원회는 김대중 정부 초기인 1998년 4월 문을 열었다. 대통령 직속 위원회였다. 프랑스혁명 당시 루이 16세의 목을 날렸던 ‘기요틴’처럼 규제를 철폐하겠다고 으름장을 놓았다.

이명박 정부에서는 ‘전봇대’라는 말이 유행했다. 2008년 1월 취임도 하기 전에 이명박 대통령 당선인은 커브길 옆 전봇대를 옮기지 못해 대형 트레일러 운행이 어렵다는 목포 대불공단의 사례를 해결해야 한다고 했다. 전봇대는 뿌리 뽑아야 할 규제의 상징이 됐다. 박근혜 전 대통령은 자극적인 표현을 동원해서 규제 개혁에 나섰다. 규제는 ‘원수’이자 ‘암덩어리’가 됐다. ‘손톱 밑 가시’라는 표현도 있었다.

문재인 정부도 다르지 않다. 신생 벤처기업에 대한 규제를 풀겠다면서 ‘규제 혁신 해커톤(hacker + marathon)’이라는 말을 등장시켰다. 해커톤은 ‘해킹’과 ‘마라톤’의 합성어다. 소프트웨어 프로그램 개발자들이 마라톤을 하듯 쉬지 않고 집중적으로 아이디어를 내서 결과를 도출하는 방식이라고 한다. 글로벌 소셜미디어 업체인 ‘페이스북’은 식사와 간식을 제공하면서 밤샘 아이디어 회의를 하는 것으로 유명하다.

시늉에 그치는 규제 개혁

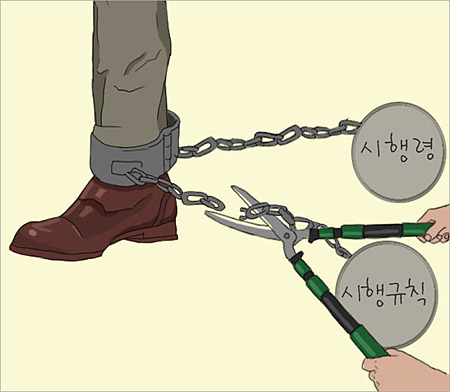

김동연 경제부총리 겸 기획재정부장관은 얼마 전 기자들과 만나 ‘서랍 속 규제’라는 단어를 썼다. 김 부총리는 “규제의 30% 이상은 법규 개정 없이 공무원이 적극적으로 해석하면 풀릴 수 있다”고 말했다. 특히 “시행령, 시행규칙 심지어 그런 법규조차 없는 ‘서랍 속 규제’를 완화하는 데 적극적으로 나서겠다”고 했다. 전봇대부터 서랍 속까지 규제와 규제 개혁에 너무 많은 수식어가 붙는다. 그런데 정작 개혁이라는 단어가 무슨 뜻인지 모르는 듯하다. 하다가 안 되면 그만두는 것, 적당히 하다가 관심이 줄어들면 제자리로 돌아오는 것이 아니다. 개혁은 뜯어 고친다는 뜻이다. 시늉에 그쳐서는 안 된다.

방법은 간단하고 상식적이다. 불필요한 규제는 없애면 된다. 이러면 꼭 따라붙는 말이 있다. ‘필요한 것인지, 불필요한 것인지 구분이 쉽지 않다’고 한다. 이리 보면 불필요하지만, 저리 보면 필요하다고 한다. 1964년 미국 대법원의 포터 스튜어트 대법관은 ‘음란물’의 기준에 대해 “보면 안다(I know it, when I see it)”고 했다. 정의하기는 쉽지 않지만 음란물인지 아닌지는 보면 바로 알 수 있다고 했다. 어떤 것이 불필요한 규제인지는 상식적인 눈으로 보면 누구나 알 수 있다.

또 한 가지 중요한 것은 멈추지 말아야 한다는 것이다. 끝이 보이지 않아도 밀고 나가야 한다. 정권 초기에는 뜨겁던 규제 개혁 열기가 내리막길에는 식어버리기 일쑤다. 규제 개혁에 온갖 수식어와 격렬한 단어들을 써가면서 우리는 올해까지 20년간 규제와의 전쟁을 벌여왔다. 하지만 여전히 다 풀지 못한 채 남아있는 숙제다. 규제 개혁에 무슨 말이 더 필요할까. 영국 귀족의 저택에 펼쳐진 푸른 잔디는 400년 동안 물을 주고 깎는 일을 반복해서 만들었다고 한다.