“맛있는 건 맛있는 거죠.”

영화 ‘불길한 벚꽃’의 주인공 야마구치는 야쿠자 두목에게 멋쩍은 듯 대꾸한다. 일장기가 그려진 제복을 입은 자경단을 이끌고 제국주의를 추종하는 이 청년은 힙합 음악과 초콜릿을 즐긴다. 그가 자란 도쿄 시부야는 엑스(X) 자로 교차하는 횡단보도를 걷는 수많은 인종들이 섞이고 녹아든 ‘멜팅 팟’이다. 미국 대중문화를 향유하며 자란 일본 우익 청년에게 미국은 싫어도 그들의 음식은 맛있을 수 있는 거다.

마찬가지다. 한국은 싫어도 트와이스와 치즈 닭갈비에 열광하는 일본인은 얼마든지 있다. 이웃 국가에 대한 악감정과 최신 유행을 구분해서 받아들이는 것은 이제 그리 드물지 않은 일이다.

지난 수년간 급진적으로 퍼진 일본의 우경화는 누구나 ‘한국이 싫다’는 말을 자유롭게 할 수 있는 사회를 만들었다. 툭하면 불거지는 외교 마찰에 속내를 잘 드러내지 않는 일본인들의 인내심이 바닥을 보인 지 오래다.

동시에 일본에서는 ‘제3의 한류’ 열풍이 불고 있다. 한국에 대한 반감이 절정에 달한 지금, 한류의 인기는 그 어느 때보다 뜨겁다. 2003년 ‘겨울연가’로 촉발된 1세대 한류, 2010년 소녀시대와 카라를 중심으로 조성된 2세대 한류가 일부 마니아층에 머물렀다면, 제3의 한류는 K팝(K-pop)과 음식·패션·미용 등 전방위로 퍼져나가고 있다.

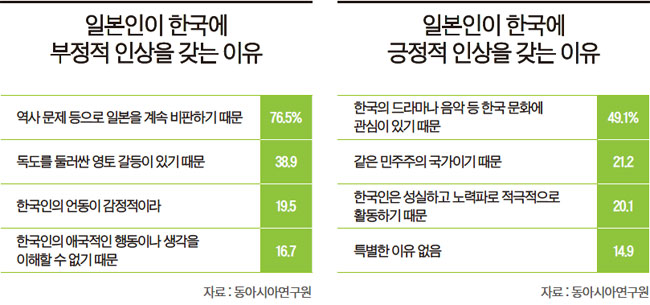

흥미로운 부분은 혐한 분위기와 한류의 인기가 동시에 고조되는 현상이다. 한류 인기가 본격적으로 재점화된 지난해, 한국 동아시아연구원(EAI)과 일본 겐론(言論)NPO가 공동으로 실시한 ‘2017 한·일 국민 상호인식 조사’ 결과를 보면 “한국에 부정적인 인상을 갖고 있다”는 일본인이 2013년 37.3%에서 지난해 48.6%로 크게 늘었다.

서점에는 혐한 서적과 한국 아이돌이 표지를 장식한 잡지가 나란히 진열돼 있다. 극우 성향의 산케이신문과 후지TV를 보유한 후지산케이그룹은 한류 전파의 선봉장이기도 하다. 후지TV는 과거 한국 드라마를 대대적으로 편성해 한류 붐을 일으켰다. 현재는 자회사인 음반사 포니캐니언을 통해서 방탄소년단(BTS)을 비롯한 한국 아이돌을 일본에 소개하고 있다.

일본 여성 아이돌 그룹 AKB48의 멤버 다노 유카는 트위터에 “한국인은 귀엽고 음식은 맛있지만, 한국을 좋아하는 일본인은 싫다”고 적어 일본 한류팬의 뭇매를 맞았다. 동영상 공유 사이트 ‘니코니코동화(ニコニコ動画)’에는 K팝 스타의 생방송과 우익 동영상이 혼재한다. ‘한국은 싫어도 한류는 좋다’는 일본인들을 우리는 어떻게 이해해야 할까.

한류의 재점화 배경에는 일본 아이돌 시장의 쇠퇴가 있다. ‘아라시’ ‘도키오’ 등 일본 대표 아이돌 그룹이 소속된 연예기획사 쟈니즈가 최근 사상 최대의 위기에 몰렸다. 사내 파벌 싸움으로 쟈니즈의 핵심이던 ‘스맵’이 해산한 데 이어, ‘칸쟈니에이트’의 인기 멤버 시부타니 스바루가 독립을 선언했다. 쟈니즈의 전성기를 연 인기 그룹들의 연령은 30~40대에 이르렀고, 새로 선보인 그룹들은 과거의 영광을 되찾기에는 역부족이라는 평가를 받고 있다.

쟈니즈는 철저한 저작권 관리로 유명하다. 인터넷에 사진 한 장만 올려도 소송을 각오해야 한다. 기자회견을 열어도 온라인 매체에는 사진 촬영을 금지할 정도다. 소속 연예인들은 SNS 활동을 할 수 없다. 유튜브나 스포티파이 같은 온라인 플랫폼을 통한 콘텐츠 유통도 허가하지 않는다. 오직 물리적 매체를 구입해야만 콘텐츠를 즐길 수 있게 한 완고한 경영 방침은 최근 일본의 중고생들에게 거리감을 느끼게 했다.

실제로 쟈니즈는 폐쇄적인 콘텐츠 유통을 통해 수익을 극대화해 왔다. 최근에야 온라인상의 영상과 사진 게재를 제한적으로 허용했다. 공교롭게도 쟈니즈가 유튜브 공식 채널 개설을 발표한 당일, 이 회사 콘텐츠 유통을 관리하는 자회사 대표가 스스로 목숨을 끊은 일이 벌어졌다.

여성 아이돌 그룹을 대표하는 AKB48은 지나친 상술로 인기를 잃었다. CD에 들어있는 멤버 인기투표나 이벤트 참가권을 얻기 위해 개인이 수십, 수백 장의 음반을 사곤 했다. 지난해는 한 팬이 처치 곤란이 된 CD 수백 장을 야산에 무단으로 투기하는 일이 벌어지기도 했다.

그런가 하면 일본음악저작권협회(JAS-RAC)는 막대한 저작권료 징수로 악명이 높다. 저작권을 보유한 곡을 공공장소에서 틀면 협회가 꼭 저작권료를 청구한다. 결혼식장의 배경음악이나 작은 바에서의 연주도 마찬가지다.

올해부터는 음악교실에서 아이들을 가르칠 때 사용하는 음악에도 저작권료를 청구하기로 했다. 정작 가수들은 ‘적어도 아이들은 자유롭게 곡을 연주했으면 좋겠다’는 의사를 밝혔지만 협회의 강경한 태도에 그들의 의견은 힘을 잃었다.

지나친 상업화 경계해야 롱런

일본 중·고생들에게 아이돌이란 적지 않은 돈을 써야 먼발치에서나 볼 수 있는, ‘손이 닿지 않는 존재’였다. 이런 상황에서 무료이면서 합법적으로 즐길 수 있는 K팝은 SNS를 타고 일파만파 퍼져 갔다. 인터넷 방송국 ‘아베마TV’는 한류 채널을 두 개 운영한다. 한국의 음악방송과 드라마를 24시간 무료로 볼 수 있다.

그 결과 일본에서 K팝은 굳건한 지지층을 보유한 장르로 자리 잡을 수 있었다. 계속되는 불경기 속에서 ‘아이돌 문화를 공짜로 즐길 수 있다’는 건 일본인들에게 그만큼 획기적인 일이었다.

일본이라는 거대 시장을 노린 K팝 가수들은 빠른 속도로 거리감을 좁혔다. 뮤직비디오를 마음껏 볼 수 있게 하고 돈을 내지 않아도 직접 만날 수 있는 기회를 만들었다. SNS로 자유롭게 소통하고 일본어를 익히거나, 아예 일본인 멤버를 넣어서 친근감을 더했다.

분명히 한류는 일본뿐 아니라 세계를 열광케 할 만한 성공의 이유를 갖추고 있다. 뛰어난 기획력과 체계적인 아이돌 육성 시스템, 소셜미디어를 활용해 전방위로 펼쳐지는 홍보활동은 성공적인 경영 사례로까지 평가받는다.

그런데 최근 일본에서 접하는 K팝은 무언가 다르다. 일본어로 말하고 노래하며 일본인들의 취향에 맞춘 콘셉트를 선보이는 K팝 아이돌은 기존 일본 아이돌과 크게 다른 점이 없어 보인다. 일본화(化)돼 달달해진 카레라이스나 김치처럼 말이다.

일본인들의 입맛을 사로잡은 K팝은 이제 일본 아이돌의 폐단을 밟고 있다. CD를 대량으로 사지 않으면 사인회에 갈 수 없고 유료 팬클럽에 가입하지 않으면 공연표를 구하기 어렵게 됐다. 일본인들이 언제까지 ‘맛있으니 어쩔 수 없다’고 말할 수 있을까.

▒ 이진석

와세다대 커뮤니케이션학 석사, 조선비즈·동아일보 기자, 일본 도쿄 IT 기업 근무