와세다대 커뮤니케이션학 석사, 조선비즈·동아일보 기자, 일본 도쿄 IT 기업 근무, ‘오타쿠 진화론’ 저자

“또 구로후네(黒船·흑선)가 들어오는군.”

일본의 한 경제단체에서 일하던 2년 전 일이다. 당시 맡고 있던 업무는 외국 정부의 프로젝트 수주였다. 함께 컨소시엄(여러 국가의 금융기관이 함께한 프로젝트에 대한 차관을 제공하는 것)을 구성한 유럽계 컨설팅업체에서 파견 나온 직원은 사무실에 상주하며 거침없이 의견을 내놓았다. 그게 탐탁지 않았을까. 일본인 상사는 입버릇처럼 ‘흑선이 왔다’고 읊조리곤 했다.

일본에서 구로후네란 1853년 미국 해군 제독 매튜 페리가 일본 시모다 항(혼슈 시즈오카현에 위치한 항구)에 검은 군함을 몰고 와 개항을 요구하며 무력시위를 벌인 사건을 의미한다. 160년이 넘은 지금도 일본인들이 자국 사회에서 활약하는 외국인을 가리켜 좋은 뜻이건 나쁜 뜻이건 ‘구로후네’라고 부르는 걸 보면, 당시의 충격이 이만저만컸던 게 아니었던 모양이다.

1990년대 일본 경제의 버블이 붕괴된 후인 1999년, 닛산자동차의 최고집행책임자(COO)로 임명된 카를로스 곤(Carlos Ghosn)에게도 ‘구로후네 경영자’라는 별칭이 붙었다. 그는 위기에 빠진 닛산 재건을 위해 강도 높은 정리해고와 비용 감축으로 흑자를 실현했다. 사내 공용어를 영어로 바꾸고 다양성을 추구하며 전통적인 일본 기업의 체질을 180도 바꾸려는 그의 모습에서 일본 재계는 페리 제독을 떠올렸다.

부흥을 이끌어낸 공과(功課)에 오랜 시간 묻혀왔지만, 일본을 대표하는 기업의 수장이 외국인이라는 점은 닛산의 내·외부를 막론하고 일본인에게 그리 탐탁지는 않은 현실이었을 것이다. 최근 소득 축소신고 혐의로 체포되며 닛산 회장직에서 축출된 곤 회장에게 일본 미디어는 기다렸다는 듯 온갖 스캔들을 확산시키며 맹공을 퍼붓고 있다.

외국계 기업이 아닌 일본의 토종 대기업 중 외국인이 최고경영자(CEO)를 맡는 경우는 흔치 않다. 2005년 소니의 사상 첫 외국인 CEO로 주목받은 하워드 스트링거 전(前) 회장(2012년 퇴임), 2015년 완구업체 다카라토미의 첫 외국인 CEO로 발탁된 해럴드 조지 메이 전 사장(2017년 퇴임) 정도가 손에 꼽힐 만하다. 두 CEO는 공통점이 있다. 발탁 후 V 자 커브를 그리며 실적을 크게 개선했지만, 이후 투자 실패나 사업 부진을 빌미로 다시 일본인에게 자리를 내줘야 했다는 것이다.

곤 회장의 해임에 앞서 지난 3월에는 일본 대형 외식업체 스카이락의 랠프 알바레스 회장이 퇴임했다. 경영 부진을 겪던 스카이락은 2011년 미국 펀드업체 베인캐피털이 매수하며 외국인 경영진을 맞게 됐다. 베인캐피털이 스카이락 주식을 모두 매도하자 알바레스 회장도 일본인에게 자리를 내줘야 했다.

완성차업체인 마쓰다가 포드와의 자본제휴로 1996년부터 2003년까지 외국인에게 사장 자리를 내준 경우를 제외하면, 곤 회장의 장기 집권은 일본 재계에 오랜 이질감으로 남아있었다. 소프트뱅크의 손정의(일본명 손 마사요시) 사장은 일본인으로 귀화하기 전까지 ‘국적이 어디냐’는 질문을 심심찮게 받아왔다. 구글 출신의 인도인 니케시 아로라를 후계자로 지명했을 때도 사내의 반발이 만만찮았다.

현재 일본 유명 대기업 중 외국인을 톱에 앉히고 있는 회사는 다케다 약품공업 정도다. 그마저도 길지 않을 전망이다. 2015년 첫 외국인 CEO로 취임한 크리스토프 웨버는 창업가 가족을 포함한 이 회사 임원 출신 주주들이 결성한 ‘다케다의 미래를 걱정하는 모임’의 반발에 시달려 왔다. 일본 재계에서는 웨버 사장이 다케다의 기업 가치를 높여 외국 대형 제약업체에 매각할 것이라는 소문이 끊이지 않는다.

외국인 경영자들이 일본 기업에서 단명(短命)하는 이유는 무엇일까. 가장 먼저 지목되는 것은 실적과 연동하는 고액 연봉이다. 곤 회장은 연간 10억엔(약 99억1600만원)이 넘는 보수로 이름을 날렸다. 전자기업 히타치제작소의 존 도메 전 상무는 연간 9억엔(약 89억2400만원)의 보수를 받았다. 이는 당시 회장이던 나카니시 히로아키(中西宏明) 현 게이단렌(經團連·일본 재계단체) 회장의 5배가 넘는 액수였다.

비용 감축이나 인수·합병(M&A) 성공에 따른 외국인 임원의 고액 연봉은 ‘운명 공동체’를 중시하는 일본 기업인들에게 위화감을 안겨왔다. 일본인은 과거부터 ‘적절한 이익을 얻으면 그것으로 좋다’는 기업 문화에 익숙해져 있다. 회사가 어려워도 해고보다는 임원들이 보수를 반납하며 버티는 게 상식과도 같다. 반면 끝없는 이익 추구가 기업 경영의 목표인 구미(歐美) 기업들은 직원의 대폭적인 감축과 M&A에 적극적이다.

‘해결사’로 일본 대기업에 고용된 외국인 임원들은 단기 이익 실현에 적극적이다. 위기에 빠진 일본 기업의 입장에서는 속도감 있게 회사를 과감하게 변혁하는 외국인을 구원투수로 부르게 된다. 하지만 이들이 어느 정도 이익을 실현하고 나면 묻혀왔던 내부의 반발이 다시 고개를 드는 순환 구조가 이어지고 있다.

단순직 외국인 노동자도 ‘NO’

일부 일본인은 외국인을 ‘가이진(外人)’이라고 부른다. 구로후네보다 좀 더 배타적인 뉘앙스를 풍기는 말이다. 제2차세계대전 후 점령군 통수권자인 더글러스 맥아더 장군이 일왕(日王) 옆에 서자 일본인은 그를 ‘가이진 쇼군(外人將軍·외국인 장군)’이라 불렀다. 자국민과 외국인 사이에 분명한 경계를 긋고자 하는 것은 일본의 오랜 불문율이다.

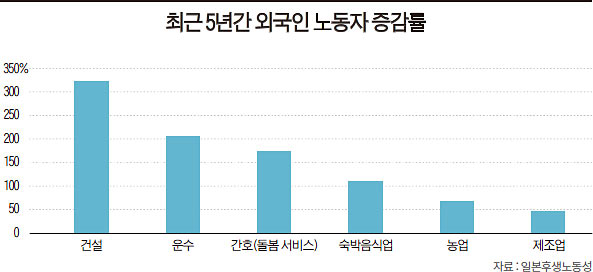

최근에는 기업 경영진, 임원이 아닌 단순 노무직 채용에도 외국인을 경계하는 경향이 생겨나고 있다. 아베 정부가 ‘외국인 노동자 수용 확대를 위한 출입국관리법 개정안’을 국회에 제출하면서다. 이 법안은 일손부족 현상을 해소하기 위해 외식업, 건설업, 간호, 농업 등 14개 업종만 내년 4월부터 최대 34만5150명의 외국인 노동자를 받아들인다는 방침을 담았다.

법안 제출에 맞춰 니혼게이자이신문과 TV도쿄가 실시한 국민 여론조사 결과 이 법안에 반대하는 응답자 비율은 47%, 찬성은 41%에 그쳤다. 일본 우익단체들은 “국내 노동자들의 임금 수준을 낮추고 범죄율이 치솟을 것”이라며 반발하고 있다.

이런 반발 속에서도 일할 사람이 없어 기업이 폐업에 이르는 ‘일손 부족 도산’은 올해 1월부터 9월까지 299건으로 역대 최대치였다. 특히 요식업체를 중심으로 한 기업들이 골머리를 앓고 있다.

일손 부족이 만연한 업종들은 대개 일본인이 취업을 꺼리는 직종이다. ‘재팬 드림’을 꿈꾸며 24시간 편의점의 밤을 밝히고, 밥을 짓고, 벽돌을 나르는 외국인 노동자들은 구로후네는커녕 작은 뗏목 정도에 비견될 법하다. 구로후네 증후군에 시달려 온 일본 사회는 이제 ‘보트 피플(선박을 이용해 해로로 탈출하는 난민)’에도 겁을 내고 있는 걸까.