한국 외국어대 졸업, 한화 갤러리아 상품총괄본부 기획팀

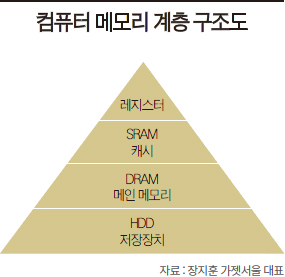

컴퓨터의 메모리 계층을 묘사한 이 구조(오른쪽 구조도 참조)에도 10년 사이 변화가 찾아왔다. 너무도 당연한 그림처럼 보였던 이 메모리 계층 최하단부의 하드디스크(hard disk)라는 단어를 이제 솔리드스테이트드라이브(SSD‧하드디스크를 대체하기 위해 개발된 보조저장장치)로 바꿔야 하는 시대가 돼가고 있다. SSD는 기존 하드디스크보다 더 작은 공간을 차지하면서 데이터의 처리 속도는 훨씬 빨라졌다. 무엇보다 하드디스크가 SSD에 자리를 내주게 된 결정적인 원인은 가격이다. SSD는 예상보다 더 빠르게 고용량의 데이터 저장능력을 실현해 이제 테라바이트(TB·1000GB) 수준의 용량을 달성했고, 10만원 가격대에서도 쓸 만한 제품을 구매할 수 있을 만큼 가격 경쟁력을 확보해 PC의 데이터저장소 시장을 점령해 나가고 있다.

이 지점에서 의문이 생긴다. 그렇다면 하드디스크보다 한 칸 위인 메인 메모리 자리에 있는 D램(DRAM·데이터를 기억, 저장하는 반도체)은 어떨까? 그동안 D램 구조의 한계를 지적하며 조만간 D램의 시대가 끝날 것이라는 의견이 나오기도 했고, D램을 대체할 것이라던 많은 후보가 등장했지만, 여전히 우리는 D램의 시대에 살고 있다. D램 시장의 종말을 예견하던 목소리들이 제시하던 D램 제조공정의 한계는 번번이 극복됐고, 각 제조사들은 20나노미터 미세 공정을 넘어 이제 10나노미터 공정에 안착했다. 파장이 짧을수록 반도체 회로의 미세 패턴을 새기는 데 더 유리해 저장용량이 큰 반도체를 만들 수 있다.

최첨단 극자외선(EUV)을 광원으로 D램의 미세 패턴을 새기는 공정이 도입될 예정이라는 소식이 들려오는 요즘 분위기를 보면 D램의 시대는 당분간 계속될 것 같다.

하지만 D램의 시대가 계속될 것이라는 전망 앞에 ‘당분간’이라는 단어를 붙인 데에는 몇 가지 이유가 있다. 본격적인 이야기에 앞서 메모리 계층 구조를 다시 살펴보면, S램(SRAM)과 D램의 경우 데이터 처리 속도는 빠르지만 무엇보다 전원 공급이 끊기면 데이터가 사라지기 때문에(메모리의 휘발성), 데이터 저장의 기능을 하는 장치인 하드디스크와 SSD가 추가로 필요하다.

현재의 메모리 계층 구조에서 데이터 저장 장치가 필요한 또 다른 이유는 용량에 대한 문제 때문인데 먼저 S램은 기본적으로 구조 자체가 매우 복잡하고 고집적(제한된 면적에 데이터를 더 많이 저장할 수 있는 기술)에 불리하기 때문에 많은 양의 데이터를 저장하기 어렵다. 상대적으로 간단한 셀(반도체 데이터 저장의 기본단위)구조를 가지고 있어 고집적에 유리한 D램 역시 SSD와 같은 저장 장치들의 수준만큼 용량을 확보하기는 어려운 상황이다. D램의 경우 이미 오래전 기가바이트 단위의 용량을 실현했기 때문에 언뜻 보기에 용량에 대한 문제는 시간이 해결해 줄 것 같은 느낌이 들지만, D램의 집적도 향상을 가로막고 있는 한 가지 장애물이 있다. 바로 D램 셀 안에 있는 커패시터(전자회로에서 전기를 일시적으로 저장하는 장치)다.

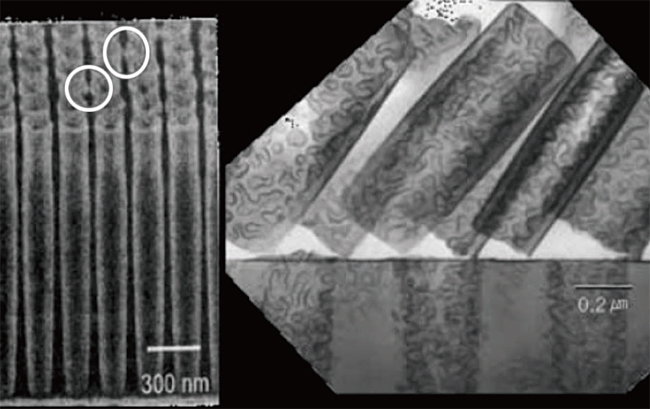

우선 D램의 용량을 늘리기 위한 가장 기본적인 방법은 셀의 크기를 작게 만드는 것인데 이때 셀의 크기는 작아지더라도 D램의 경우 셀 안에 있는 커패시터의 용량은 일정한 값을 유지해야 한다. 하지만 집적도 향상을 위해 셀의 크기를 줄이게 되면 커패시터를 위한 공간도 함께 줄어들게 되고, 커패시터의 경우 표면적이 감소하게 되면 용량도 함께 감소하게 된다. 이런 이유로 셀을 더 작게 만들면서도 커패시터의 용량을 유지하기 위한 방안으로 각 제조사는 커패시터의 높이를 높여나가고 있다. 문제는 이런 방법을 통해 커패시터의 표면적과 용량은 확보되지만 커패시터의 구조는 위태로운 기둥의 모습처럼 점점 더 얇아지고 길쭉하고 불안정한 모습이 된다는 점이다. 이런 과정이 계속되면 사진(하단 보조 사진 참조)처럼 커패시터들이 기울어지고 결국 서로 붙어버리는 문제가 발생하게 된다. 결국 각 제조사가 고도의 기술을 통해 D램의 한계를 돌파하는 싸움을 계속해 나가고 있지만, 결국 늘어날 수 있는 커패시터의 높이는 한계가 있는 셈이다. D램이 용량을 계속 늘려나갈 수 있을지에 대해 회의적인 전망이 계속 등장하고 뉴메모리(D램 등 기존 메모리를 대체할 차세대 메모리반도체)가 주목받는 또 한 가지 이유다.

D램이 가지고 있었던 두 가지 문제를 다시 정리해보면 먼저 전원 공급이 끊기면 데이터가 날아간다는 휘발성의 문제 그리고 앞서 살펴본 용량에 대한 문제가 있다.

뉴메모리들은 기본적으로 셀 내부 구조 속에 커패시터가 없기 때문에 커패시터로 인해 야기되는 집적도와 용량 향상에 대한 고민에서 자유롭다. 또 P램(PRAM), M램(MRAM)과 같은 뉴메모리들은 D램과는 다르게 전원 공급이 멈춰도 데이터가 보존되는 비휘발성의 특징을 갖는다. 이런 장점은 인공지능(AI) 시대를 앞두고 매우 큰 의미를 갖는다. 먼저 AI 시대에는 기존과는 차원이 다른 크기의 데이터들을 저장하고 처리해 낼 수 있는 더 큰 용량의 메모리가 요구된다. 일례로 2016년에 이미 920TB(92만GB)에 이른 알파고(구글의 AI 바둑 프로그램)의 D램 용량만 보아도 그 엄청난 데이터 저장, 처리 수요에 대해 짐작할 수 있다. 이 엄청난 데이터 저장, 처리 수요를 감당할 수 있는 대안으로 뉴메모리는 긍정적인 평가를 받을 만하다.

아울러 전원이 끊겨도 데이터가 저장되는 뉴메모리의 특징(비휘발성)에 주목해 보면 AI 시대 뉴메모리의 의미가 더욱 분명해진다. 데이터의 저장이 가능할 뿐만 아니라 더 빠르고 고용량을 가진 메모리의 출현은 그동안 우리가 가지고 있었던 메모리 계층 구조에 혁신적인 변화가 올 수 있음을 보여준다.

뉴메모리가 D램 대체하게 될 것

뉴메모리가 본격적으로 적용돼 메모리와 데이터 저장장치(스토리지)가 통합돼 더 빠르고 효과적인 메모리 계층이 구성되면, AI 시대에 대응하는 보다 발전된 컴퓨팅 시스템의 출현을 기대할 수 있다.

간혹 현재 시장에 등장한 인텔의 ‘옵테인 메모리(P램)’와 삼성전자의 ‘STT-M램’을 평가하며 아직은 다소 애매한 성능이나 용량, 아주 적은 활용처 등을 근거로 뉴메모리가 D램을 대체할 수 없을 뿐만 아니라 영원히 비주류에 머물 기술이라 평가하는 의견들도 있다. 하지만 본격적인 AI 시대가 도래하면 뉴메모리는 D램을 대체할 유력한 메모리로 본격적으로 부상하게 될 것이다.

최근 국내 반도체 기업들에서 뉴메모리와 관련한 소식들이 계속 들려오고, 더 나아가 이 내용을 통해 일각에서는 당장 D램 가격을 비롯한 반도체 업계에 미칠 영향을 판단하려는 시도들도 있는 것 같다. 하지만 현재 뉴메모리 기술의 성숙도나 시장에 공급되는 물량을 통해 판단해보면 뉴메모리의 영향에 대한 섣부른 판단을 내리는 것보다는 선두 자리로 올라선 우리 반도체 기업들이 미래를 위한 대비를 착실히 해 나가고 있다는 신호 정도로 이해해도 좋을 것 같다. 그렇다고 해서 당장 이런 소식들이 곧바로 대단한 실적으로 이어지지 못하는 것에 실망할 필요는 없다. 정말 D램의 시대가 막을 내리고 뉴메모리가 D램의 자리를 채우게 될지는 아직 모르지만, 우리 기업들이 뉴메모리에 대해 오래전부터 준비하고 있었다는 점만으로도 안도하게 된다.