서울대 산업공학과, 미 프린스턴대금융공학 박사, SSCI 학술지 Quantitative Finance 편집장, 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원

조선닷컴(조선일보의 온라인 판)에서 ‘4차 산업혁명’을 검색하면 6400여 건의 뉴스와 2200여건의 지면기사가 뜬다. 반면 뉴욕타임스 홈페이지에서 ‘Fourth Industrial Revolution’을 검색하면 18개의 기사가 나올 뿐이다. 일본도 미국과 비슷한 실정이어서 ‘第4次 産業革命’을 포함하고 있는 아사히신문의 기사는 총 19건에 불과하다. 미국과 일본엔 4차 산업혁명이 없단 말인가.

혁명은 권력 구조의 변화를 의미한다. 그리고 권력 구조의 변화는 프랑스 대혁명 당시 바스티유 감옥의 습격이나 ‘피의 화요일(1960년 4월 19일 일어난 대규모 반독재 투쟁인 4·19 혁명을 일컫는 말)’과 같은 상징적인 사건 당일에 완료되지 않는다. 그 이후로도 길고 처절한 사회투쟁이 동반되기 마련이다. 프랑스 혁명은 나폴레옹의 통령정부 성립 이후 한 세기 가까운 동안에 치열한 논의를 거친 끝에야 혁명의 칭호를 획득하였고, 4·19 혁명은 발생 시점에서 30여 년이 지난 1987년 제9차 헌법 개정 때에 이르러서야 우리 헌법에 공식적으로 혁명으로 기술된다. 우리가 인식하는 것보다 혁명은 아주 느린 과정이다. 혁명은, 혁명의 시대를 사는 사람들에 의해 정의될 수 없다.

산업혁명 역시 마찬가지다. 제임스 와트(1736~1819)가 증기기관을 발명한 1776년에서 한 세기를 훌쩍 넘긴 1880년대에와서야 영국의 경제학자 아놀드 토인비(1852~83)에 의해 1차 산업혁명의 개념이 일반화된다. 2차 산업혁명은 미국 자동차 회사인 포드의 모델 T가 처음 생산된 1908년부터 반세기가 넘게 흐른 1960년대에 이르러서야 대중적으로 받아들여지는 개념이 된다. 사회혁명과 마찬가지로 산업혁명은 모든 것이 완료된 이후 기나긴 사회적 논의를 거친 후에만 정의될 수 있으며, 따라서 동시대인에 의해 정의되는 것은 어불성설이다.

3차 산업혁명에 대한 논의가 국제적으로 본격화된 것은 제러미 리프킨이 저서 ‘3차 산업혁명’을 출간한 2011년이다. 리프킨은 3차 산업혁명을 재생에너지와 공유경제의 키워드로 정의한다. 그리고 3차 산업혁명은 ‘앞으로 발생할’ 일이며 이를 위한 사회적, 경제적, 기술적 준비가 필요하다고 주장한다. 3차 산업혁명은 일어나지 않았다. 현 시점에서 이는 특정 개인의 주장일 뿐이다.

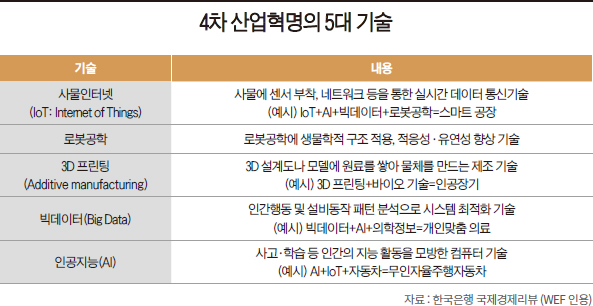

3차 산업혁명이 없었는데 4차 산업혁명이 일어나는 것은 이상하다. 뉴욕타임스나 아사히신문에 관련 기사가 많지 않은 이유다. 이미 4차 산업혁명이 보통명사화 돼버린 우리나라와 달리 미국·일본에서는 4차 산업혁명이라는 표현을 일상적으로 사용하지 않는다. 사회적으로 합의된 바가 없기 때문이다. 따라서 뉴욕타임스나 아사히신문에서 4차 산업혁명을 지칭할 때는 이것이 특정한 개인의 주장, 즉 세계경제포럼(WEF) 의장인 클라우스 슈밥이 2016년에 주창한 의제임을 명백히 하기 위해 인용을 의미하는 따옴표를 사용한다. 4차 산업혁명이 현재 일어나고 있다는 것은 객관적 사실이 아니다.

따라서 4차 산업혁명은 선언적이다. 외부에서 만들어진 용어라는 차이가 있긴 하지만 정부의 정책적 지향점을 나타낸다는 관점에서 보면 ‘녹색성장’이나 ‘창조경제’와 유사하다. 대통령의 공약에 4차 산업혁명이 중요한 의제로 들어갔으며, 실제 정부 주도의 4차산업혁명위원회가 활동하고 있지 않은가. 그런 측면에서 프로파간다, 즉 선동적이라는 표현이 좀 더 어울릴지 모른다.

선동적이라 해서 꼭 나쁜 것은 아니다. 인공지능(AI)과 같은 4차 산업혁명을 상징하는 기술들이 무궁무진한 가능성을 가졌음을 부정할 사람은 없을 것이다. 가능성을 현실로 만들기 위해서는 많은 사람의 집중된 관심과 노력이 필요하다. 4차 산업혁명은 그 어떤 의제보다 성공적으로 사람들의 관심을 이끌어 냈다. 성공적인 선동인 셈이다. 그리고 무엇보다도 혁명은 선동가에 의해 잉태되는 것이 아니던가.

4차 산업혁명 공포 마케팅 끝낼 때

하지만 우리 사회가 4차 산업혁명이라는 의제를 소비하는 방식에는 우려스러운 점이 있다. 2016년 스위스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 4차 산업혁명이라는 말이 나왔다. 바로 그때까지만 해도 우리 사회는 4차 산업혁명을 매일 생산되는 수없이 많은 주장의 하나로 여길 뿐이었다. 그리고 같은 해 3월 구글 딥마인드 챌린지(구글의 AI인 알파고와 한국 프로기사 이세돌 9단이 벌인 바둑 대국)가 열렸다. 결과는 알파고의 충격적인 압승이었다.

알파고와 이세돌 기사의 승부가 우리에게 충격적으로 다가왔던 이유는 단순히 예상 밖의 결과가 나왔기 때문이 아니다. 그것은 기술이 달성할 수 있는 최고점이 우리의 상식선을 이미 아득히 뛰어넘었음을 직관적으로 깨달았기 때문이다. 우리는 기계가 절대 따라잡을 수 없는 인간 고유의 역량이라고 여겼던 통찰력이나 감(感), 혹은 직관이나 촉 역시 기계로 복제 가능하며, 심지어는 인류 최고 수준의 역량도 기계를 따라잡을 수 없음을 생생한 날것으로 목격했다.

우리는 천재를 경외한다. 천재는 아주 드문 확률로 나타나는 재능 위에 범인은 상상할 수도 없는 노력이 더해졌을 때만 완성되기 때문이다. 이세돌 기사의 패배가 우리의 가슴 깊이 다가오는 이유는 바둑이 우리 사회에서는 지적 역량의 최고 경연장이고, 이세돌 기사는 그 무대에서 천재의 상징이기 때문이다. 우리를 만물의 영장으로 만들어준 지적 활동의 영역에서조차 최고의 재능이 피나는 노력을 하더라도 기계를 당해낼 수 없게 된 것이다. 이런 상황에서는 기업의 일상 업무 등 어떤 지적 활동의 영역도 기계로 대체될 수 있다. 즉 우리 사회가 4차 산업혁명을 즉각적으로 기정사실화한 이유는 내 직업이 없어질 수 있다는 두려움, 바로 공포감 때문이었다.

공포 마케팅은 효율적이다. 공포는 사람들에게 즉각적인 행동의 변화를 이끌어내기 때문이다. 하지만 이는 합리적인 의사결정을 방해한다. 암호화폐와 관련한 사회적 논란이 그 좋은 예다. 블록체인의 유효성과는 별개로 암호화폐의 문제점은 너무나 명확하다. 하지만 공포감은 우리의 눈을 흐리게 했고 암호화폐는 4차 산업혁명의 대표주자라는 맹목적인 이유로 존재의 정당성을 획득하게 된다.

공포를 주된 동력으로 하는 변화는 지속가능한 진보로 이어지지 않는다. 그런 의미에서 4차 산업혁명의 의제가 소비되기 시작한 지 3년이나 지난 현재도 여전히 공포가 핵심 동력이라는 점은 매우 우려스럽다. 기술의 진보는 직업을 없애지만 그만큼의 새로운 일자리를 만들어낸다. 하지만 새롭게 생길 산업과 직업에 대한 글은 찾아보기 어렵고 여전히 공포감을 자극하는, 사라질 직업에 대한 글만 생산된다.

이제는 사회 구성원들을 자발적으로 시대의 흐름에 참여하게 만들 때가 됐다. 이는 긍정적인 청사진을 제시할 때만 가능하다. 사라질 직업보다는 새롭게 생길 직업에 대해 분석할 때다. 그리고 새로운 기술이 우리 일상에 어떤 긍정적인 변화를 이끌어낼지도 논의해야 한다. 4차 산업혁명이 선동으로 끝나지 않고 진정한 산업혁명이 되기를 원한다면 공포 마케팅은 이제 끝낼 때가 됐다. 내실을 다질 시점인 것이다. 그러지 않고 4차 산업혁명은 없다.