“일단 사재기는 해 두었는데… 놓을 곳이 없어 고민이에요.”

10월 1일, 일본 정부는 소비세를 기존 8%에서 10%로 인상했다. 수퍼마켓과 가전매장은 소비세가 오르기 전 미리 물건을 사 두려는 고객들로 북새통을 이뤘다. 음료, 티슈, 세제 같은 일용품 사재기 현상이 매일같이 뉴스를 채웠다. TV에서는 주부들이 창고에 채 들어가지 않아 마룻바닥에 쌓아둔 휴지 더미를 보이며 멋쩍은 듯 웃었다.

일본에 장기 거주한 네덜란드 언론인 카렐 반 월프런은 일본의 경제 사정을 “부자 나라의 가난한 국민(1997년)”이라고 분석했다. 일본인들도 그 사실을 잘 알았다. 현금 저축을 가장 중요한 자산운용수단으로 삼았다.

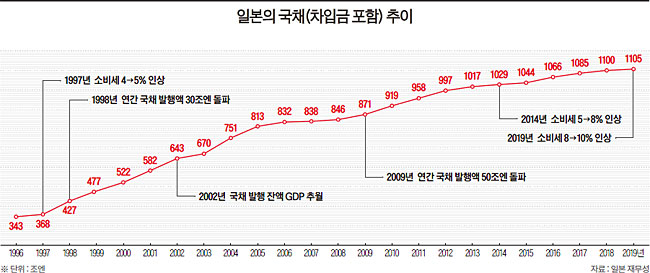

돈이 돌지 않았다. 정부는 적자 국채를 남발해야 했다. 찍어낸 국채를 중앙은행이 찍은 돈으로 사들이는 기형적인 구조다. 지난해 말 기준 일본의 부채 규모는 1100조엔(약 1경2250조엔)이라는 천문학적 금액을 기록했다. 명실공히 세계 최대 채권국이다. 일본이 사실상 마이너스 금리를 유지하는 이유다. 금리가 낮으면 이자 비용도 줄어든다.

일본 경제를 아슬아슬하게 지탱해 온 이 같은 구조도 막다른 길에 이르렀다. 일본 메가뱅크인 미쓰비시UFJ은행은 2016년 국채 구매를 사실상 중단한다고 선언했다. 시중 은행에 국채 상당수를 떠넘겨 온 일본 정부에는 충격적인 결정이다. 금리 인상에 대한 압박도 커져왔다.

아베 신조 일본 총리가 그렇게 피하고 싶었던 소비세 증세를 결정하게 된 이유다. 일본의 역대 선거에서 소비세 인상안은 필패를 불렀다. 자민당은 2009년 소비세 인상을 추진하다 민주당에 정권을 내줬다. 그럼에도 증세는 피할 수 없었다. 아베 정권은 결국 2014년 소비세를 기존 5%에서 8%로 올렸다. 당시는 그래도 ‘아베노믹스’에 대한 기대감이 충격을 완화했다. 2차 인상은 2015년 그리고 2017년으로 차례차례 연기되다 결국 올해에 이르러서야 단행됐다.

불과 2% 인상이지만, 3%가 오른 2014년보다도 일본 사회가 느끼는 파급력은 크다. 결과적으로 5년 만에 2배가 된 소비세가 가져올 영향을 최소화하기 위해 정부도, 업계도, 국민도 분주하게 움직이고 있다.

먼저 정부가 주도해 신용카드·전자화폐 등 비(非)현금 수단 이용 시 결제 금액의 최대 5%를 포인트로 돌려주는 캐시리스 캠페인을 실시한다. 내년 6월까지 진행되며 현재 전국 73만 개 점포가 가맹점으로 등록했다. 여전히 일본은 현금이 대표적인 지불 수단이다. 캐시리스 캠페인은 증세 후 소비 침체를 방지함과 동시에 과세 투명성을 높이려는 의도다.

소매·요식업계는 골머리를 앓고 있다. 비(非)생활필수품, 점내 취식(10%)과 음식료품, 포장 판매(8%) 세율을 각기 달리 적용하는 경감세율 때문이다. 재무성은 생수, 야채, 육류품 등 일부 식료품과 음식 포장판매를 증세 대상에서 제외했다.

계산법이 복잡해진 소비자는 물론, 업계는 판매시점정보관리시스템(POS) 교체, 직원 교육으로 분주해졌다. 켄터키프라이드치킨(KFC)과 맥도널드, 일본 대형 쇠고기덮밥 체인점인 스키야는 증세분을 기업이 부담하고 점내 취식과 포장 판매의 소비자 가격을 동일하게 책정키로 했다.

‘위기를 기회로 삼겠다’는 업체들도 있다. 할인매장 돈키호테는 10월 1일 증세 직전까지 전 품목 8% 할인행사를 열었다. 물품 사재기를 부추기는 전략이었다. 한국에 비하면 대중화되지 않았던 음식배달 문화도 확산될 전망이다. 배달 음식이 경감세율 대상이기 때문이다. 우버이츠(UberEats), 데마에칸(出前館) 등 배달 앱 서비스업체들은 대대적인 판촉에 나섰다.

“불과 2% 인상에…” 가계보다 경제 불안감

일본의 소비세 인상에 대해 월스트리트저널(WSJ)은 증세 철회로 경제 성장세를 유지해야 한다고 권고한 바 있다. 일본의 주요 경제지표들이 지난 수년 이래 가장 취약한 상태를 나타내고 있다는 게 이유다. WSJ는 증세 감행 시 일본은행의 목표인 2%대 물가상승률도 달성이 어려울 것이라고 내다봤다.

친정부 성향의 우익 언론마저도 우려의 목소리를 내고 있다. 다무라 히데오 산케이신문 특별기자는 “소비세 증세는 아베노믹스를 끝장낼 것”이라고 했다. 증세는 앞서 1997년 디플레이션 불황을 초래한 데 이어 2014년 아베노믹스 효과를 한 방에 날려버렸는데, 두 번이나 실패했다는 자각이 없다는 지적이다. 소비세 증세나 기업 법인세 인하보다는 투자 유치를 위한 국내 투자 감세를 실시해야 한다는 게 그의 주장이다.

2%포인트에 불과한 소비세 인상에 이처럼 나라가 들썩이는 이유는 무엇일까. 사실 일본의 소비세 10%는 OECD 국가 중 밑에서 세 번째다. 이탈리아(22%), 영국·프랑스(20%)의 절반에 불과하고 한국의 부가가치세(10%)와 비로소 같은 수준에 도달한 정도다. 그 때문에 과거 소비세 인상 시점마다 반발하는 일본 국민을 보며 유럽을 중심으로 한 서방국가에서는 의아한 시선을 보내기도 했다.

업계는 일본 소비자들이 사재기에 열을 올리는 이유가 가처분소득 감소에 따른 불안에 있다고 본다. 소득은 늘지 않는데 물가가 오르는 현상에 위기감을 갖는다는 것이다.

이미 국민연금 고갈, 노후 대책 등으로 일본 국민은 불안에 시달리고 있다. 체감경기는 전혀 나아지지 않는데 세금이 올랐다. 소비세 증세는 정부가 가장 하고 싶지 않은 대책을 감행해야 할 정도로 선택지가 줄었음을 시사한다. 전시(戰時)에 준하는 일본의 사재기 열풍은 단순히 세금 2%포인트를 아끼려는 것만이 이유가 아닐지도 모른다. 그보다는 너무나도 광범위하게 퍼져버린 일본 사회의 경제에 대한 위기감의 표출은 아닐까.