시사아카데미 일본경제사회연구소장 현 경희사이버대 일본학과 강사, 전 한국경제신문 기자·도쿄특파원·온라인총괄 부국장

소니는 1990년대 말까지 ‘가전 왕국’ 일본을 대표하는 혁신 기업이었다. 가정용 VTR, 휴대용 카세트테이프, 휴대용 CD 등 세계 최초 제품을 끊임없이 선보였다. 지구촌 소비자들은 워크맨 등 소니의 신제품에 열광했다. 소니는 2000년대 들어 히트 상품을 내놓지 못하고, 사업구조 조정에 실패하면서 내리막길을 걸었다. 그러던 소니가 20년 만에 다시 주목받고 있다. 이 회사는 최근 20년 새 전기·전자에서 콘텐츠 비즈니스 중심으로 사업 구조를 바꿨다. 주가는 지난해 12월 중순 19년 만에 1만엔 선을 회복했다. 올해도 20%가량 올랐다. 4월 1일 ‘소니그룹’으로 새출발하는 소니가 옛 명성을 되찾을 것인가.

1946년 5월, 모리타 아키오와 이부카 마사루가 종업원 20명의 작은 회사를 공동 설립했다. 소니의 전신 ‘도쿄통신공업(東京通信工業)’이다. 소니는 기술과 품질을 중시하는 일본식 제조업계를 이끌며 1990년대 말까지 화려한 시기를 보냈다. 전성기 주가는 1만5000엔(약 15만원)을 넘었다.

잘나가던 소니의 쇠퇴는 전성기인 1990년대 중반 이데이 노부유키 회장 때 시작됐다. 이데이 등장 이후 소니는 별다른 히트 상품을 내놓지 못했다. 반세기 넘게 지속된 장기 성장의 자만에 빠져 미래 기술 개발과 투자를 게을리했다.

첫 외국인 CEO 하워드 스트링거

‘콘텐츠 소니’ 미완성 경영 혁명

이데이는 소니 역사상 처음으로 외국인인 하워드 스트링거를 자신의 후계자로 뽑았다. 당시 내세운 명분은 글로벌화와 제조업체 소니의 소프트화였다. 스트링거는 전임 이데이 통치 기간 중 만들어진 비효율적인 조직 개혁에 주력했다. 고성장을 질주하면서 타성에 빠진 수직적 조직에 메스를 가하는 일이었다. 일본 제조업이 기반인 ‘하드웨어 소니’와 미국 영화 비즈니스를 중심으로 하는 ‘콘텐츠 소니’를 융합하려고 시도했다.

하지만 스트링거의 개혁은 성과를 내지 못했다. 가격 경쟁에 밀려 TV, 냉장고 등 가전 시장을 한국, 중국에 잇따라 넘겨줬다. 신제품 대응이 늦어지면서 10년 이상 최악의 시대를 경험했다.

실적은 악화일로였다. 2008 회계연도부터 4년 연속 적자를 냈다. 2011년에는 사상 최대인 4566억엔(약 4조5660억원)의 적자를 기록했다. 주가는 이듬해 1000엔(약 1만원) 아래로 곤두박질했다. 시가총액은 전성기의 20분의 1 수준까지 쪼그라들었다.

그의 경영 실패는 조직을 장악하지 못한 게 가장 큰 원인이었다. 미국에서 데려온 외국인 경영진과 일본인 경영진 간 알력이 심했다. 비용 절감을 위한 구조 조정도 악순환을 불러왔다. 연구소 규모를 줄이고 개발 비용을 축소하면서 많은 핵심 엔지니어 등 인재들이 회사를 떠났다. 스트링거는 실적 책임을 지고 물러났다. 75년 소니 역사상 최초의 외국인 경영자 영입을 통한 경영 혁명은 미완성이다.

히라이 가즈오 사장

선택과 집중으로 부활 초석

소니가 사상 최대 적자를 낸 다음 해인 2012년 토종 일본인 히라이 가즈오가 새 사령탑을 맡았다. 그는 소니뮤직 전신인 CBS레코드에 입사한 평범한 샐러리맨 출신이다. 마케팅 업무에서 두각을 나타낸 히라이는 소니뮤직 국제 업무 부서장, 소니컴퓨터엔터테인먼트의 미국 지사장과 대표를 거쳤다. 히라이는 선택과 집중 전략으로 소니 회생의 발판을 만들었다. 적자였던 컴퓨터 사업(VAIO)을 매각했다. 화학사업(소니 케미컬), 모바일 액정사업(소니 모바일 디스플레이) 등을 정리했다. 텔레비전, 오디오, 카메라 등 가전사업부도 수익성 중심으로 조직을 개편했다. 부가가치가 높은 제품군을 선택, 경영 자원을 집중하는 방향으로 사업전략을 짰다.

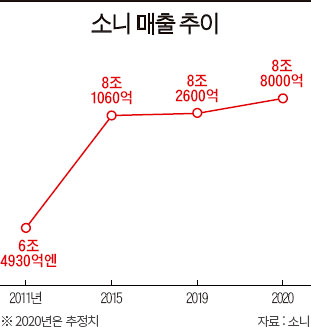

그는 로봇, 인공지능(AI) 등 새로운 사업 분야에도 진출, 미래 먹거리의 씨를 뿌렸다. 2017년에 소니는 8조5540억엔(약 85조 5400억원)의 매출을 올려 20년 만에 최고 기록을 세웠다. 영업이익도 전년보다 2.5배 늘어난 7349억엔(약 7조3490억원)으로 증가했다. 히라이는 소니의 사업 체질을 수익 중심으로 바꾼 뒤 2018년 4월 요시다 겐이치로에게 CEO 자리를 넘겼다.

일본 애니메이션 영화 ‘귀멸의 칼날’은 일본에서 19년간 정상을 지켜온 ‘센과 치히로의 행방불명’을 누르고 역대 흥행 수익 1위에 올랐다. ‘귀멸의 칼날’은 소니 계열사 애니플렉스가 기획, 제작을 맡은 작품이다. 소니뮤직에서 발매한, 가수 리사가 부른 주제가도 대히트했다. 소니가 7년 만에 내놓은 게임기 ‘플레이스테이션 5’도 요즘 품절될 만큼 잘 팔린다. 이 제품은 인터넷에 연결, 소프트웨어를 다운로드하는 형태로 구매하는 콘텐츠 상품이다. 플레이스테이션으로 소프트웨어를 즐기는 유료 회원만 4600만 명에 달한다. 영화와 게임의 실적 호조는 소니가 콘텐츠 회사로 성공했음을 보여준다.

소니의 사업 구조 재편은 매출 구성에서 확인된다. 지난 2000년도의 매출 7조3148억엔(약 73조1480억원)에서 전자 기기 제품은 약 70%였다. 게임 9%, 영화와 음악 부문은 각각 8%에 불과했다. 반면 2019년의 경우 매출 8조2598억엔(약 82조5980억원) 가운데 게임, 영화, 음악 세 사업의 비중이 45%를 넘었다. TV나 휴대용 MP3 등 전자 기기는 24%로 줄었다.

요시다 겐이치로 회장

다시 소니 전성시대 만들어낼까

소니는 창업 75주년을 맞는 4월 ‘소니그룹’으로 회사명을 바꾸고 새출발한다. 이제 한숨 돌렸지만, 4차 산업혁명의 주역이 되기 위해선 갈 길이 멀다. 콘텐츠 비즈니스에서 앞선 서구 글로벌 기업과의 경쟁에서 살아남아야 한다. 영화와 음악 등 콘텐츠 제작 부문에서 세계적인 경쟁력을 갖췄지만, 넷플릭스와 같은 해외 기업에 의존하는 배급망이 약점이다. 2020년 말 소니는 1222억엔(약 1조2220억원)을 들여 미국 크런치롤을 인수해 약점을 보완했다.

콘텐츠 비즈니스에 이은 소니의 큰 수익원이 ‘이미지 센서’ 사업이다. 이 제품은 일반 소비자 눈에는 보이지 않는 부품이지만, 스마트폰의 카메라 경쟁이 과열되면서 시장이 급팽창하고 있다. 4차 산업시대의 핵심 시장으로 꼽히는 자동운전EV(전기자동차)의 경쟁력도 이미지 센서에 달려 있다. 도로 상황과 운전하는 사람의 표정을 실시간으로 읽고 자동으로 핸들이나 브레이크 조작을 지원하는 역할을 한다. 소니는 지난해 세계 시장 점유율에서 50%로 압도적 1위다.

소니의 완전한 부활은 콘텐츠 비즈니스의 안착과 신규 수익원 확충에 달려 있다는 분석이 많다. 앞으로 소니가 어떤 길을 갈지, 어느 정도 성과를 낼지, 귀추가 주목된다.