2008년 발생한 세계 금융위기와 이에 따른 미국 통화정책 변화가 미국 가계자산의 지형도를 바꿔놓았다. 금융위기 이전 미국 가계자산 중 가장 큰 비중을 차지한 것은 부동산 등 비(非)금융자산이었다. 반면 최근에는 주식과 펀드 등 금융투자상품에 들어간 가계자산 비중이 부동산보다 더 높아졌다.

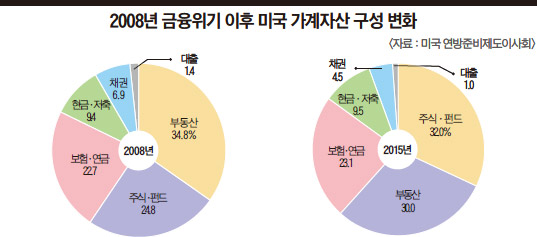

미국 연방준비제도이사회(FRB)가 발표한 통계에 따르면 2008년 미국 가계자산에서 가장 비중이 높았던 것은 부동산 등 비금융자산으로 전체의 34.8%를 차지했다. 주식·펀드(24.8%), 보험·연금(22.7%)이 뒤를 이었고 현금·저축 보유 비중은 9.4%였다. 채권 보유 비중은 6.9%, 대출은 1.4%였다. 그런데 지난해 미국 가계자산 구성을 보면 주식·펀드(32.0%)가 부동산 등 비금융자산(30.0%)보다 비중이 더 높았다. 현금·저축 비중은 9.5%로 8년 전과 비슷했지만, 채권과 대출 비중은 각각 4.5%, 1.0%로 낮아졌다. 보험·연금 비중은 23.1%로 소폭 증가했다.

미국 주택 보유율 51년 만에 최저

제2차 세계대전 직후 미국 주식시장에서 가계자금이 차지하는 비중은 90%를 넘었다. 하지만 뮤추얼펀드와 연기금이 주식시장에 큰손으로 등장하면서 미국 가계의 주식 보유 비중은 꾸준히 낮아졌다. 그런데 2010년부터 이런 추세가 바뀌기 시작했다. 2008년까지만 해도 25%를 밑돌던 가계의 주식·펀드 보유 비중은 2012년 29%로 상승했고, 2013~2015년 31~32%로 더 늘었다. 경기를 부양하기 위해 미국 통화 당국이 금리를 인하했고, 저금리 환경에서 대규모 유동성이 주식시장을 떠받치면서 가계자금도 주식시장으로 유입된 것이다. 세계 각국에서 벌어지고 있는 기술 혁명도 미국 가계의 주식 투자 붐을 일으킨 요인으로 꼽힌다.

반면 부동산 등 가계가 보유한 비금융자산이 전체 자산에서 차지하는 비중은 꾸준히 줄었다. 금액으로 보면 비금융자산에 투자되는 가계자금은 계속 늘어나고 있지만, 그 증가폭이 크지 않아 전체 자산에서 차지하는 비중은 낮아졌다.

전문가들은 금융위기 이후 디레버리징(del-everaging·부채 축소)에 나선 가계가 부동산을 처분하는 과정에서 가계의 부동산 보유율이 떨어진 것이 주요 원인이라고 분석한다. 미국 상무부 산하 인구조사국에 따르면 올해 2분기 미국 가계 중 주택을 보유한 가계 비율(주택 보유율)은 62.9%로, 1965년 이후 51년 만에 최저치를 기록했다. 미국 가계 주택 보유율은 금융위기가 터지기 전인 2004~2005년 69%를 웃돌며 사상 최고 수준을 기록했었다. 하지만 금융위기가 발발한 직후 2008년 68%로 떨어졌고, 지난해에는 64% 아래로 하락했다.

마크 비트너 웰스파고 수석이코노미스트는 “가계가 주택을 보유하는 데 가장 큰 장애물은 구매력인데, 집값이 상승하는 만큼 가계소득이 늘어나지 않고 있어 주택 보유율이 떨어졌다”며 “게다가 금융사의 대출 규제도 강화됐다”고 설명했다.

미국 가계자산 중 1% 정도를 차지하는 대출 변화도 눈여겨볼 만하다. 2008년 가계자산의 1.4%를 차지하던 대출은 2009년 1.3%, 2010~2011년 1.2%, 2012년 1.1%로 계속 낮아졌고, 2013~2015년에는 1.0%로 더 떨어졌다. 이에 따라 미국 가계의 가처분소득 대비 가계 부채 비율은 2007년 143%에서 지난해 110% 수준으로 낮아졌다. 금융위기 이후 미국 가계가 고통스러운 디레버리징에 나선 결과다.

금리 천천히 오르면 증시 강세 이어질 수도

미국 가계자산 구성 변화에는 금융위기와 함께 미국의 통화정책이 큰 영향을 미쳤다. 그런데 지난해 미 연준이 통화정책 변화를 예고함에 따라 미국 가계자산이 또 다른 모습으로 변화할 것으로 보인다. 미 연준은 지난해 12월 금리를 한 차례 인상했다. 최근에 연준 주요 인사들이 금리 인상 필요성을 강조하고 있어 이르면 올해 말 두 번째 금리 인상이 단행될 것이라는 전망이 나온다.

최근 미국 주식시장의 활황세는 ‘유동성 장세’로 분석된다. 시중에 풀린 풍부한 자금이 주식시장으로 유입돼 주식시장이 강세를 보인다는 의미다. 그런데 미 연준이 물이 콸콸 쏟아지던 수도꼭지를 잠그듯 금리를 인상하기 시작하면 유동성이 끌어올렸던 주식시장 강세는 다소 주춤할 가능성이 크다. 하지만 전문가들은 금리 인상이 점진적으로 이뤄진다면 주식시장 강세는 계속 이어질 것이라고 전망한다. 미국 금리가 인상되면 달러가 강세를 보이며 신흥국 등에 투자됐던 자금이 미국으로 돌아오면서 이 자금이 주식시장으로 들어갈 가능성도 점쳐진다.

데이비드 켈리 JP모건 이코노미스트는 “미 연준의 금리 인상은 경기 회복 신호로 해석돼, 경기 회복에 통화 당국의 도움이 필요하지 않다는 믿음이 확산될 것”이라며 “이는 주식시장에 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 말했다.

통화정책은 부동산 등 비금융자산에도 영향을 준다. 일반적으로 금리가 인상되면 자금 조달 비용이 커지기 때문에 부동산 등 실물자산에 대한 투자 선호도는 낮아진다. 크레디트스위스에 따르면 역사적으로 미 연준이 긴축에 들어가면 주택 개발 관련 주식은 약세를 보였다.

한국, 보험·연금 비중 늘어

미국과 달리 우리나라 가계자산에서 가장 큰비중을 차지하는 것은 주택 등 부동산이다. 그런데 최근 이런 추세도 바뀌고 있다. 한국은행 국민대차대조표에 따르면 가계의 비금융자산 비중은 2008년 70.5%로 사상 최고치를 기록한 이후 감소하며 지난해 63.1%로 하락했다.

반면 금융자산 비중은 2008년 29.5%에서 지난해 36.9%로 증가했다. 우리나라 가계의 금융자산이 증가한 이유는 주식·펀드·채권 등 위험자산보다 현금·예금·보험·연금 등 안전자산 투자가 늘어났기 때문이다. LG경제연구원은 세계 금융위기 이후 국내 부동산 가격 상승폭이 이전보다 작아졌고, 부동산 매입도 감소하며 가계의 비금융자산 비중이 낮아진 것이라고 설명했다.