공산주의의 이념적인 출발점은 중국 속담과 맥을 같이한다. ‘배고픈 것은 참지만 배 아픈 것은 참지 못한다(不患貧 患不均)’. 기본적으로 공동 소유를 통해 같이 잘살아야 한다는 논리다. 사실 자본주의도 다르지 않다. 사유재산을 인정하면서 효율을 극대화하되 복지정책을 통해 모두가 잘사는 모델을 꿈꾸고 있다. 그러나 최근 코로나19 팬데믹(pandemic·감염병 대유행)과 디지털화로 글로벌 경제는 ‘같이 잘사는 것’과 반대 방향으로 가고 있다는 진단이 나오고 있다. 국가가 재정(돈)을 풀어 어려운 사람에게 흘러가도록 앞다퉈 나서고 있지만, 실상은 양극화가 더욱 가팔라지는 것을 다소 완화하는 데 그치고 있다는 주장이 설득력을 얻는다. 사회주의와 자본주의를 대표하는 중국과 미국을 통해 코로나19에 따른 양극화의 현주소를 짚어본다.

중국은 1978년 개혁·개방과 함께 선부론(先富論)을 주창했다. 그 유명한 ‘흑묘백묘론(검은 고양이나 흰 고양이나 쥐만 잘 잡으면 된다)’으로 철밥통을 깨기 시작했다. 소위 타파삼철(打破三鐵)로 철 밥그릇(평생직장), 철 임금(고정 임금), 철 의자(직위 보장) 등을 부수기 시작했다. 중국 전역에 개혁의 칼바람이 몰아치면서 안정적인 공무원을 그만두고 창업이나 주식투자에 나서는 붐이 일었다. 외자유치를 통해 수출과 일자리를 늘리는 대외개방 정책에도 박차를 가했다. 이를 통해 중국은 세계에서 가장 높은 경제성장률을 기록하며 ‘저임금을 상징하는 세계공장’을 넘어 ‘풍요(소비)를 상징하는 세계시장’으로 발돋움하고 있다.

그러나 중국의 눈부신 성장은 그에 비례해 짙은 그림자를 낳고 있다. 불평등을 상징하는 지니계수는 사회적 불안 수준인 0.4를 이미 오래전에 넘어 상승하는 추세이고, 상위 1%가 국가 전체 자산의 3분의 1을 소유하고 있다는 통계도 있다. 조금만 참으면 확대된 국가 전체의 부를 모든 국민이 나눠 갖게 된다는 선부론에 대한 회의론이 비등한 지 오래다. 더구나 대부분의 부가 부동산에 몰리면서 집을 못 가진 자를 피폐하게 만들고 가진 자는 앉아서 손쉽게 부를 늘리는 양극화는 세계 최고 수준이라는 평가다.

중국의 공동 부유는 성장과 혁신보다 평등으로 회귀를 의미

2021년 8월 중국 시진핑(習近平) 정부는 코로나19 민심을 달래기 위해 ‘공동 부유(common prosperity)’라는 새로운 간판을 내걸었다. 기존의 개혁·개방 노선에 큰 변화를 가한 것으로 해석된다. 효율을 통해 성장을 강조하던 방식에서 속도가 좀 더디더라도 같이 잘살아 안정과 평등을 도모하는 정책에 방점을 둔 것이다. 이를 위해 △민간 기업 규제 △사교육 억제 △연예계 통제 △도박산업 규제 등을 정책 목표로 내걸고 칼을 빼 들었다. 세금 감면 등 외국 기업에 파격적인 투자유치책을 내걸던 모습에서 중국 민간 기업마저도 당국의 눈치를 보면서 수익 추구보다 기부 등 사회 기여에 앞장서는 모습이 확연하다. 중국은 넓은 영토와 많은 인구로 인해 오래전부터 디지털 마케팅에 대한 잠재력이 높은데 플랫폼 기업들이 시장을 싹쓸이하는 구도가 고착화되고 있다. 코로나19로 인해 아주 사소한 물건도 온라인에서 구매해 작은 가게들이 설 땅이 없어졌다. 운송과 제조에도 디지털이라는 디딤돌에 올라탄 대기업이 전체 시장을 좌지우지하고 있다.

일부 부동산 기업이 난관을 만났지만, 중국에서 부동산은 여전히 양극화를 양산하는 태풍의 눈이 되고 있다. 대도시 집값은 한국의 강남 집값과 차이가 없을 정도로 천정부지로 뛰어오른 데다 여전히 상속세와 증여세가 없다. 보유세도 일부 지역에만 부과되고 있다. 부동산 세제 개편을 수년 동안 논의해 왔지만, 기득권층의 저항이라는 산을 넘지 못하고 있다. 공산주의 국가에서 개인은 건물만 소유하고 땅은 국가로부터 빌린 자산인데 정부가 양극화를 주도하는 주범이라는 아이러니를 외국인은 쉽게 이해하지 못한다.

중국은 부동산, 미국은 주식이 양극화 촉매 역할

미국의 양극화 논란은 1980년대에 불거져 이슈화된 적이 있다. 당시 로널드 레이건 행정부는 자국 경제를 지킨다는 명목하에 보호무역주의를 주창했다. 일본에 압력을 가해 미국에 대한 자동차 수출물량(수출자율규제)을 1981년부터 4년간 169만 대로 한정했다. 여기에 ‘플라자 합의’로 유명한 약달러 정책을 받아들이도록 압박했다. 이는 한마디로 친기업 정책이자 반소비자 정책이었다. 자동차 수입이 줄어드니 소비자는 더 비싼 가격을 지불하고 자국산 자동차를 구매해야 했다. 약달러는 수입품의 가격을 떠받치는 역할을 해 소비자 지갑을 얇게 만들었다. 이후로도 이민, 투자, 무역통상에서 반세계화 정책이 잇따라 얼굴을 내밀면서 없는 자를 더 힘들게 만들었다는 평가다.

최근 코로나19로 물류비가 천정부지로 치솟으면서 물가가 뜀박질을 계속하고 대중국 관세부과(최대 25%) 등 다양한 보호무역주의로 수입품에 부과되는 관세는 고공행진을 하고 있다. 이는 고스란히 소비자에게 전가돼 삶의 질을 끌어내리는 역할을 하고 있다. 또한 애플 등 빅테크를 중심으로 주가가 연일 최고치를 경신하면서 주식을 가진 자들이 부를 쉽게 재창출해 양극화를 고착화하고 있다. 일자리 창출이라는 이유로 기업의 환경 파괴나 비정규직 창출에는 눈감으면서 코로나19로 서비스직 일자리 질이 저하되는 것은 외면한다는 비판을 받고 있다.

최근 미국 정부가 코로나19 재확산 여부와 관계없이 기업 지원 일색에서 국민의 양극화 해소에 보다 적극적으로 나서야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다. 보다 높은 세율을 기업에 적용해 무더기 세금 감면을 막고 탄소세에 대한 부과 기준을 명확히 해 사회복지 재원으로 활용해야 한다는 논리다. 또 기존 무역협정을 강화해 관세를 없애 물가도 잡고 소비자 잉여 확대를 통한 서민경제 활력도 주문하고 있다.

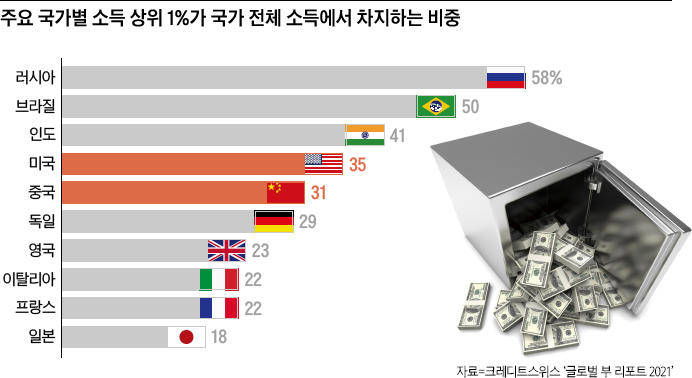

미국과 중국은 상위 소득자의 편중이 심한 것으로 유명하다. 미국에서 상위 1%가 전체 소득에서 차지하는 비중은 35%로 글로벌 차원에서 선두권이다. 그 앞에 러시아, 브라질, 인도가 있을 뿐이다. 중국은 미국 다음으로 31%다.

자본주의냐, 사회주의냐를 떠나 코로나19 하의 최고 정책은 양극화 해소로 모인다. 경제가 어려우면 자산이 없는 사람들의 소득이 급전직하하고 질 낮은 일자리가 먼저 없어진다. 다만, 중국은 선부론이 내세우는 효율과 혁신의 성장 동력도 식지 않도록 해야 한다. 미국은 디지털 혁신과 경제 활력 제고라는 포장지에 감춰진 반소비자 정책을 제대로 꿰뚫어 보는 혜안이 필요한 시기다.