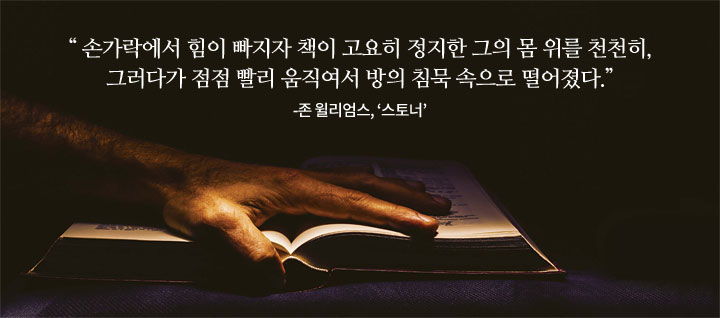

‘스토너’는 생이 완료되고 죽음이 시작되는 순간에 끝나는 소설이다. 마지막 문장에 다다랐을 때 나는 마치 소멸해 가는 한 남자의 생이 끝나는 현장에 같이 있기라도 한 것 같은 착각에 빠지고 말았다. 착각에 빠졌다는 말에는 조금의 과장도 섞여 있지 않다. 정말이지 몇 초 동안 나는 나도 모르는 사이 숨을 꾹 참고 있었다. 손가락에 힘이 빠지며 손에 들려 있던 책이 스르르 빠져나가 떨어지는 순간, 침묵 속으로 떨어진 책이 툭 하고 마지막 소리를 만드는 순간, 내 마음속에도 책 한 권이 떨어졌다. 한 인간이 가장 마지막까지 손에 들고 있었던 것이 한 권의 책이라는 사실은 그가 살았던 단 하나의 세계가 바로 그 책의 세계였다고 말하는 것 같았다.

사물이 바닥을 향해 떨어지는 건 자연의 법칙이다. 생명이 죽음을 향해 소멸해 가는 것도 자연의 법칙이다. 그러나 소멸하지 않는 건 문학의 법칙이다. 책이 바닥으로 떨어지듯 생은 죽음을 향해 사라지지만 책이 불멸하듯 책을 놓지 않았던 정신은 사라지지 않는다. ‘스토너’의 마지막 장면은 이렇게 말하는 듯하다. 인간은 유한하다. 그러나 인간이 쓰고 읽은 문학은 무한하다. 소설을 집약하는 마지막 장면으로는 그야말로 완벽한 상징이지 않은가. ‘스토너’는 눈에 띄지 않는 삶을 살다 끝내 눈에 띄지 않게 죽어 간 어느 영문학과 교수의 일대기다.

일대기를 다룬 작품을 읽어 본 적이 언제인지, 이제는 기억도 나지 않는다. 언젠가부터 내 관념 속에서 ‘전체’는 사라져 간 단어가 된 것 같다. 잃어버린 단어들로 이루어진 사전이 있다면 그 사전의 첫 번째 쪽에는 ‘전체’라는 말이 기입되어야 할 정도다. 전체, 그것은 파악할 수 없는 무엇이다. 전체는 추상적인 영역에서만 존재하는 허상일 뿐 우리가 파악할 수 있는 것은 부분과 부분 사이에서 발생하는 관계뿐이다. ‘부분적인 연결들’의 저자 매릴린 스트래선은 부분을 전체로부터 해방시킴으로써 부분의 가치와 연결의 실존을 강조한다. 어느 학자의 주장만은 아니다. 부분의 독립성, 부분의 완결성, 연결의 실재성은 오늘날 파악할 수 없을 만큼 복잡해진 세계를 바라보는 가장 일반적인 세계관이기 때문이다.

그런 와중에 읽는 ‘스토너’가 익숙하면서도 낯설 수밖에 없었던 이유 역시 이 소설이 전체를 보여 주고 있기 때문이다. 일대기라는 형식을 지니고 있는 요즘 소설을 찾아보기란 좀처럼 쉬운 일이 아니다. 소설은 세계관을 적극적으로 반영한다. 전체 세계를 인식할 수 없다고 생각하는 것과 같은 이유로 하나의 세계와도 같은 인간의 전모를 파악할 수 없다는 생각이 요즘의 보편이라고 할 때 어느 한순간, 어느 한 시절만이 소설이 선택할 수 있고 선택하고 싶어 하는 삶의 시간인 것이다.

요컨대 복합적이고 모순적인 ‘부분’들이 한 사람의 일생을 바라보는 일을 가로막는다. ‘부분’의 세계 안에서 바라보면 어떤 인간도 완전히 편들 수 없고 어떤 인간도 완전히 배척할 수 없다. 그런 이야기는 도무지 드라마틱하지 않은 것이다.

한 사람이 지나온 모든 삶을 바라보기로 작정할 때 우리가 가장 먼저 포기해야 할 것은 그의 삶을 ‘한마디’로 표현할 수 있는 단어를 찾는 것일지도 모른다. 그런 의미에서 삶의 총체성을 보여 주는 방식으로써의 일대기는 우리가 포기한 세계관을 선택한다. 헤겔이 말한 ‘구체적인 전체’를 구현하는 방식이 또한 일대기를 통해 가능할 것이다. 파악 가능한 부분적 세계가 주는 명료함을 잠시 접어두고 파악할 수 없는 전체적인 세계가 주는 불명확함으로 바라볼 때 우리는 생을 바라보는 겸허한 자세를 갖게 된다. ‘스토너’의 일생을 다 읽고 나서 우리가 알 수 있는 것은 그의 삶을 표현해 주는 한마디는 없다는 사실뿐이다.

‘스토너’는 지금으로부터 50년도 더 전에 쓰인 작품이다. 책이 출간되었을 당시만 해도 별다른 주목을 받지 못한 작품이 다른 시대, 다른 공간에서 재발견되며 역주행하기 시작했다. 당대와 불화한 ‘스토너’가 지금 이 시대의 독자들과 만나는 지점은 어디에 있는 걸까. 구체적인 전체를 보여 주는 일대기라는 형식, 그 안에서 행복했다고도 불행했다고도, 성공했다고도 실패했다고도 말할 수 없는 삶의 내용이 주는 아름다움 때문이 아닐까. 그가 살았던 세상은 가족이나 직장 동료들과 함께하는 현실과 더불어 ‘문학’이라는 깊고도 외로운 현실이었다. 그에게 “사랑이란 무언가 되어 가는 행위, 순간순간 하루하루 의지와 지성과 마음으로 창조되고 수정되는 상태”였던 것과 마찬가지로 그에게 삶 역시 의지와 지성과 마음으로 창조되고 수정되는 상태였다.

현실 세계에서의 좌표를 설정하는 대신 원하는 공부와 문학에의 열정에 집중하며 고독하게 살아갔던 그의 삶은 누구도 기억하지 않는 소박하고 조용한 인생이었을지도 모른다. 그러나 그의 삶이 하나의 이야기로 완성되거나 기억되지 않았던 진짜 이유는 끊임없이 내면을 수정해 가며 창조되었던 변화하는 상태로서 존재했기 때문은 아닐까. 그러한 일시적 상태에 머무른다는 것은 고정되지 않을 수 있는 용기를 통해서만 가능하다. 그가 죽을 때까지 손에 놓지 않았던 책이 그것을 가능하게 했을 것이다.

▒ 박혜진

조선일보 신춘문예 평론 당선,한국문학평론가협회 젊은 평론가상

존 윌리엄스

1922년 텍사스주 클락스빌에서 태어났다. 1942년부터 1945년까지 미국 공군 소속으로 중국, 버마, 인도에서 복무했다. 윌리엄스는 덴버대에서 학사학위와 석사학위를, 미주리대에서 박사학위를 받은 뒤 1954년에 덴버대로 돌아가 30년 동안 문학과 문예창작을 가르쳤다. ‘오로지 밤뿐(Nothing But the Night·1948)’ ‘도살자의 건널목(Butcher’s Crossing·1960)’ ‘스토너 (Stoner·1965)’ ‘아우구스투스(Augustus·1972)’ 총 네 편의 소설과 두 권의 시집을 발표했으며, 영국 르네상스 시대 시선집을 편집했다. ‘아우구스투스’로는 내셔널 북 어워드를 수상하기도 했다. 1994년 아칸소주 페이예트빌에서 세상을 떠났다.