전설의 록그룹 퀸의 이야기를 담은 영화 ‘보헤미안 랩소디’ 열풍이 불면서 레이디 가가 주연의 ‘스타 이즈 본’은 물론 기존의 음악 영화까지 연이어 재개봉 중이다. 요즘은 어딜 가든 프레디 머큐리의 목소리가 들린다. 아직 영화를 보지 않았지만 이만하면 이제 됐다 싶을 정도로 충분히 보고 들은 기분이다. 영화 자체에 대한 관심과는 별개로 대중의 마음을 사로잡는 음악의 힘은 새삼 놀랍다. 특히 우리나라 사람은 음악을 참 좋아한다. 사운드가 생략된 미술이나 디자인, 소설 작품에서도 음악은 여전히 힘을 발휘한다.

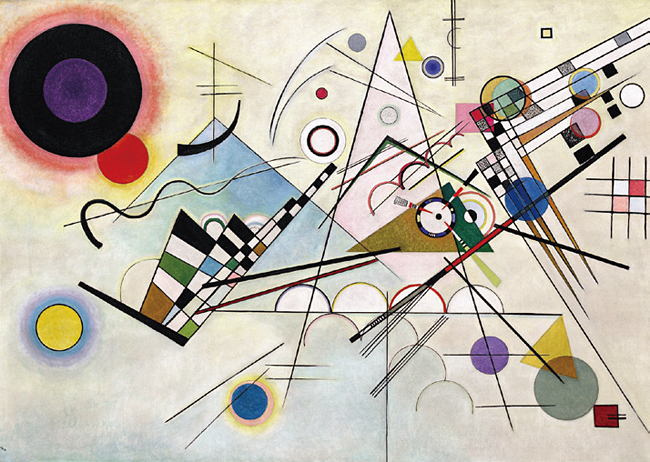

음악을 작업의 모티브로 삼는 미술가에 대해서는 이미 꽤 알려져 있다. 칸딘스키는 음악을 회화로 표현하려고 한 대표적인 작가다. 첼로 연주자이기도 했던 그는 점과 선으로 이뤄진 공감각적 추상화를 그리는 동안 바그너의 오페라 ‘로엔그린(Lohengrin)’을 즐겨 들었다고 한다. 어느 그래픽 디자이너가 무작위로 선택한 클래식 음악 악보를 바탕으로 음표의 단위와 음의 길이를 컴퓨터로 분석해 이미지화한 걸 우연히 본 적이 있는데, 그 그림이 칸딘스키 작품과 매우 흡사해 놀랐던 기억이 난다. 백남준은 존 케이지의 음악과 퍼포먼스를 결합한 작품으로 20세기의 가장 뛰어난 현대 미술가 중 한 명으로 기록됐고, 존 케이지는 마치 음악을 글로 옮긴 듯한 기이한 책 ‘사일런스’를 남겼다.

최근에 본 책 중 기억에 남는 건 디자인 매거진 ‘CA’에서 출간한 ‘브랜드 디자인: 40개의 기록’이다. 전 세계 디자인 스튜디오가 어떤 방식으로 브랜드 디자인을 하는지 그 과정을 보여주는 이 책에는 독특하게도 ‘프로젝트 사운드트랙’ 항목이 포함돼 있다. 해당 프로젝트를 진행하는 동안 주로 들었던 음악 리스트를 디자인 작업의 결과물과 함께 게재한 것이다. 예를 들어 ‘택시 스튜디오’는 맥주 브랜드 칼스버그의 의뢰로 홉 잎사귀를 모티브 삼은 새로운 디자인을 선보였는데, “가차 없는 피드백에 심란해진 마음을 달랠 무언가가 필요한 날엔, 우리는 눈물을 닦으며 그랜드마스터 플래시와 퓨리어스 파이브의 ‘화이트 라인(White Lines)’을 들었다”고 고백했다.

소설에도 문장의 백그라운드 뮤직이 있다. “택시의 라디오에서 FM 방송의 클래식 음악이 흘러나오고 있었다. 곡은 야나체크의 ‘신포니에타’.” 무라카미 하루키의 ‘1Q84’는 이렇게 시작된다. 1984년 도쿄의 꽉 막힌 고속도로 위 조용한 택시 안, 우리의 양심적 킬러 아오마메를 향해 뛰어든 이 작은 교향곡은 앞으로 진행될 거대한 불행의 전주곡이다. 하루키는 ‘신포니에타’가 작곡되던 1926년에 관한 역사적 상황들, 그러니까 제1차세계대전이 막 종결됐고 히틀러는 아직 출현하지 않았던 그 기묘하게 평화롭던 한때에 관한 설명을 덧붙임으로써 빅 브라더를 대신할 리틀 피플의 등장과 뒤틀린 미래를 예고한다.

문장에도 BGM이 필요하다

이처럼 소설의 주요 포인트 또는 모티브로 작용하는 음악이 있다. 혹은 영화에서 그러한 것처럼 분위기에 완벽을 더하는 문장의 백그라운드 뮤직 같은 것. 하루키가 재즈 카페 ‘피터켓’을 운영하던 시절 집필한 ‘바람의 노래를 들어라’에서 J’s 바를 찾은 낯선 여자가 주인공에게 신청한 비치 보이스의 ‘캘리포니아 걸스’가 그렇다. 여름방학이라는 한정된 시간의 사랑과 테이블 위의 맥주 그리고 푸른 바다와 뜨거운 해변을 연상시키는 음악은 그대로 청춘의 BGM이 된다. ‘노르웨이의 숲’과 비틀스의 만남은 또 어떤가. 서른일곱 살의 와타나베는 ‘잃어버린 시간을 찾아서’의 마들렌처럼 함부르크 공항에서 우연히 듣게 된 비틀스의 ‘노르웨이의 숲’을 통해 과거로의 여행을 떠난다. 그 음울한 멜로디를 따라 와타나베는 오래도록 찾지 않은 기억의 밀림을 헤맨다.

김연수 역시 음악에서 소설의 아이디어를 얻는 작가다. 그는 ‘밤은 노래한다’에서 이렇게 밝혔다. “소설을 쓰는 동안에는 캐나다 출신의 월드 뮤직 가수 매튜 리엔(Matthew Lien)과 독일의 고딕메탈 듀오 맨투스(Mantus) 그리고 막 출시됐던 김윤아의 2집 앨범이 큰 도움이 됐다. 온 세계가 나를 도와준 것은 거기까지였다.” 작가는 개인 블로그에 작품과 관련된 음악 이야기를 포스팅하기도 한다. 단편 ‘모두에게 복된 새해’는 데미안 라이스의 ‘Elephant’를 듣고 긁적인 문장에서 시작된 소설이다. ‘세계의 끝 여자 친구’는 일본의 1인 밴드 ‘world’s end girl friend’에서 제목을 따오긴 했으나, 정작 소설이 탄생한 건 스페인 밴드 라 부에나 비다의 ‘La Mitad De Nuestras Vidas(우리 삶의 절반)’를 들을 때였다. 김연수는 월드 뮤직을 통해 경계(국경)를 넘는 글쓰기를 시도한다.

반대로 소설에서 영감받아 음악이 탄생하기도 한다. 얼마 전 내한했던 프랑스 가수 카를라 브뤼니는 문학작품을 고스란히 악보로 옮기는 것을 즐긴다. 미셸 우엘벡의 소설 ‘어느 섬의 가능성’과 같은 제목을 붙인 노래도 그중 하나다. 소설을 보면, 먼 미래 DNA 복제를 통해 탄생한 신인류, 다니엘 25가 마지막 편지에 한 편의 시를 덧붙이는데, 이 시가 노래의 가사다. “나는 알아야만 했다/ 삶이 가진 최고의 것을/ 두 개의 몸이 그들의 행복을 연주할 때/ 끝없이 결합하고 다시 태어날 때/(중략) /그리고 사랑을, 모든 것이 쉬운/ 모든 것이 순간에 주어지는/ 시간 한가운데 존재한다/ 어느 섬의 가능성이”

지금 당신이 듣고 있는 음악은 무엇인가? 좋아하는 소설이나 작품이 있다면 이를 온전히 즐기기 위한 나만의 컴필레이션 음반(여러 음악가의 노래를 편집해 모은 음반) 리스트를 만들어보는 것도 즐거운 경험이 될 것 같다. 음악이 흐르는 순간 상상의 문도 열린다. 괜찮은 영감이 떠오르지 않으면 또 어떤가. 그저 노래를 따라 흥얼거리거나 리듬에 맞춰 몸을 흔들어도 충분하다. 무엇이라도 좋다. 제발, 퀸만 아니라면. 퀸은 물론 멋진 그룹이지만 세상엔 다른 음악도 많다.

▒ 이미혜

패션·미술 칼럼니스트, 문화기획자, 보그코리아 컨트리뷰팅 에디터