이거 제목 좀 봐. 남자의 슬픔이래. 그는 책을 열어 몇 페이지를 보고는 왜 남자의 슬픔인지 모르겠다며 책을 닫는다.

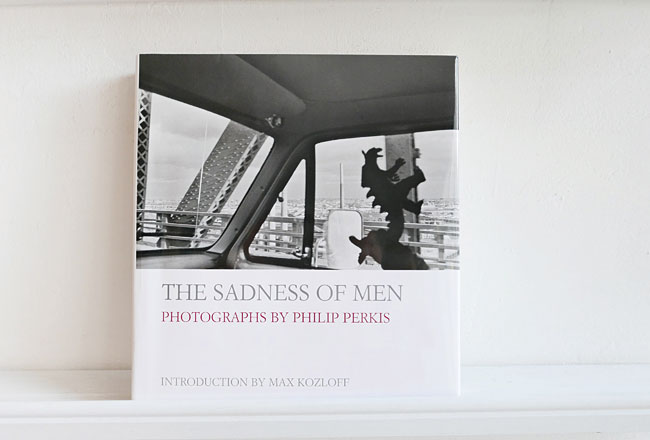

서점에서 손님들의 말은 귀에 곧잘 들어온다. 대부분의 말은 스쳐 지나가지만 가끔 귀에 날아와 박히는 말이 있다. ‘남자의 슬픔’이란 말이 그랬다. 남자의 슬픔에 관한 책이 있던가? 그가 들춰본 책은 필립 퍼키스(Philip Perkis)의 ‘인간의 슬픔(The Sadness of Men·2008)’이었다. 그는 이 책의 영문 제목을 보고 왜 남자의 슬픔에 관한 것인지 모르겠다며 책을 덮었다. 당연하다. 이 책은 ‘남자’의 슬픔이 아니라 ‘인간’의 슬픔을 담고자 한 책이다. 제목에 적힌 ‘men’은 ‘men/women’이라는 대립항 속의 ‘men’이 아니라, 그 갈등을 해결한 용어로서의 ‘men’, 그러니까 인간을 뜻한다는 점을 손님은 미처 알지 못했다.

필립 퍼키스의 ‘인간의 슬픔’은 작가가 50년간 찍은 사진 가운데 골라낸 126점의 사진이 담겨 있는 사진집이다. 사진의 선택과 배열을 작가가 오롯이 모두 직접 하였고 편집에만 여러 달이 걸린 책이다. 사진집은 간결하게 디자인됐다. 오른쪽 페이지에는 사진이, 왼쪽 페이지 하단에는 사진에 관한 정보가 기재되어 있다. 뉴욕, 이스탄불, 카이로, 뉴멕시코, 동예루살렘 등 간단히 지역명만 표기되어 있거나, 지역명과 함께 교회, 식당, 토요시장, 골프 코스, 껍질이 벗겨진 배와 같이 대체로 사진을 동어반복적으로 설명하는 문구가 쓰여 있다. 사진에 대한 정보들은 이토록 건조한 데 비해 책의 제목은 감수성이 풍부하다. ‘인간의 슬픔’이라니.

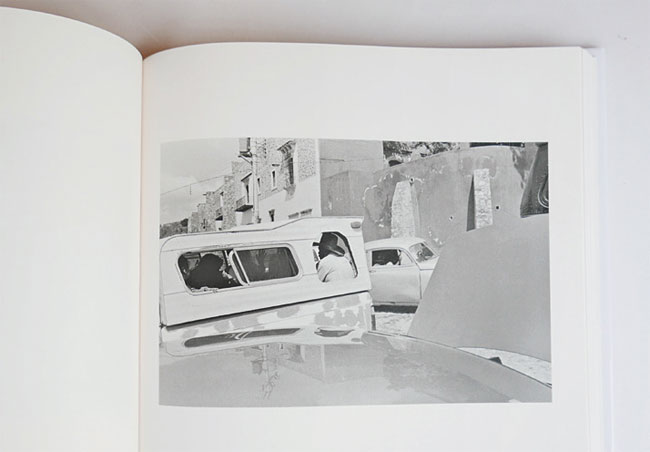

손님은 이 책이 왜 남자의 슬픔에 관한 것인지 모르겠다고 했지만, 정작 나는 예전에 이 책이 왜 인간의 슬픔에 관한 것인지 잘 알지 못했었다. 사실 그의 사진 자체가 크게 와 닿지 않았다. 잘 정리된 구도도 아니고 그렇다고 결정적 순간이 담긴 것도 아닌 무작위로 보이는 사진들을 왜 애써 보아야 하는지 모르겠다고 생각했다. 게다가 사진들이 공통된 주제나 소재, 장소로 묶이지도 않고, 거리 사진의 전통에 들어갈 법한 사진과 풍경 사진의 전통에 들어갈 법한 사진이 페이지를 오가며 펼쳐진다는 점에서 하나의 장르로 귀결되지도 않는다. 이 사진집은 나에게 많은 의문을 남겼다. 필립 퍼키스는 왜 이 장면을 보고 셔터를 눌렀을까? 그는 왜 이 사진을 골랐을까? 더 나아가 그는 왜 이 사진집을 만들었고 ‘인간의 슬픔’이라는 제목을 붙였을까?

이러한 의문을 가진 것이 나만은 아니었던 것 같다. 필립 퍼키스는 한 인터뷰에서 많은 이가 처음에는 이해의 어려움을 토로했다고 말한다. 그의 회고에 따르면 ‘카메라 아츠(Camera Arts)’의 마이클 모어 기자는 사진집을 리뷰하면서 “아마추어 사진 작업 같다. 입자는 왜 이리 거친지, 주제는 무엇인지, 처음 그의 책을 보았을 때, 나는 정말 혼란스러웠다”라고 썼다고 한다. 그런데 필립 퍼키스는 사진집을 여러 번 보면서 책의 의도를 이해하게 되었다는 사람들을 만났다고 했다. 마이클 모어의 리뷰도 다음과 같이 이어진다. “하지만 계속 들여다보자, 이 사진가의 의중이 보이기 시작했다.”

처음 이 사진집을 보았을 때로부터 수년이 흐른 뒤 다시 들여다본 ‘인간의 슬픔’은 나에게도 예전보다 와닿는 것이 되어 있었다. 그의 사진은 사진가가 대상에 대해 판단하고 재단해서 관객에게 제시하는 것이 아니라, 자신이 마주했던 장면을 그저 보여줌으로써, 즉 의미를 가능한 한 부재하게 함으로써 역설적으로 관객이 자유롭게 사색하도록 만드는 듯했다. 이것은 말이야 간단해 보이지만 쉬운 일이 아니다. 사진이 만들어지는 과정에서 작가가 개입하지 않는 때라곤, 60분의 1초, 250분의 1초같이 셔터가 작동하는 그 짧은 시간뿐이다. 그 외에는 작가가 모든 것에 개입하기 때문에 사진에는 작가의 의도가 도처에 묻어나고 관객은 사진을 바라보며 작가의 의도가 무엇이었는지, 어떤 의미를 담고 싶었던 것인지 등을 자연스레 감지하고 추측하고 해석한다.

세상을 관습으로부터 자유로이 바라봤던 퍼키스

이러한 필립 퍼키스 사진의 미학은 그가 지녔던 태도와 관계가 있다. 그는 사진을 찍을 때 최대한 백치 상태가 되려고 했다고 말한다. 그가 말하는 백치 상태란 “대상의 가치를 따지기 전에 그저 시선을 끄는 것을 향해 셔터를 누르는 것”이다. 어린아이 앞에 동전과 지폐를 내밀면, 화폐 가치라는 사회문화적 요소를 모르는 아이는 반짝거리는 동전을 집을 것이다. 판단과 편견이 들어서기 전에 자신의 자유로운 시선이 그저 존재만으로 반짝이는 장면들을 담아내도록 그는 평생을 부단히 노력했던 듯하다. 그의 사진을 어떤 장르로 귀결짓기 어려운 것도, 한 장의 사진에서 무엇이 강조되었는지 잘 모르겠다는 나의 느낌도 세상을 관습으로부터 자유로이 바라보고자 했던 그의 태도에서 비롯된 것이 아닐까?

다시 들여다본 그의 사진은 앰비언트 음악(ambient music)을 닮았다는 생각이 들었다. 앰비언트 음악은 전통적인 음악 구조나 리듬보다는 소리의 공간감과 분위기가 강조된 음악을 통상 일컫는다. 앰비언트 음악의 선구자인 브라이언 이노(Brian Eno)는 1978년 발표한 음반 ‘Ambient 1: Music for Airports’의 해설에 이런 말을 적었다. “앰비언트는 고요함과 생각할 수 있는 공간을 유도하기 위한 음악이다. 어떤 한 부분을 강조하지 않고 여러 층위의 청각적 흥미가 공존해야 하며, 그것이 흥미로운 만큼이나 무시할 수 있어야 한다.”

이러한 브라이언 이노의 말이 ‘인간의 슬픔’의 서문을 쓴 막스 코즐로프(Max Kozloff)의 말과 공명한다. “사진에 등장하는 작은 사건들은, 삶의 전개 그 자체일 뿐이며 그 사건들에 천착할 필요는 없다.” 흘러가는 여러 사건 속에서 카메라를 든 필립 퍼키스는 뷰 파인더를 통해 세상을 바라보며 카메라가 허락하는 범위 내의 모든 층위를 담는다. ‘저걸 찍어야지’가 아니라 그 상황을, 존재를, 분위기를 찍었다. 그리하여 그 자체로 큰 이목을 끌지도 않고 호기심을 유발하지도 않는 대상들, 하지만 실제로 우리의 세계를 채우고 있는 것들이 담겼다. 그의 사진은 이렇게 찍힌 것들을 물끄러미 바라보게 하고 사진의 네모난 프레임 구석구석을 유독 살펴보게 한다. 예술이려 하기보다 존재의 양상을 닮고자 했던 그의 사진을 들여다보고 있으면 그가 서 있던 자리의 웅성거림과 바람소리가 들려오는 듯하다.

그가 사진의 의미를 비움으로써 담은 것이 있다면 그건 존재의 슬픔일 것이다. 그에게 슬픔은 우는 얼굴이나 죽은 가족을 끌어안은 사람, 혹은 기아에 허덕이는 앙상한 아이의 모습이 담긴 사진에서 귀결되고 규정되는 슬픔과 다르다. 그가 담아낸 슬픔은 모든 유한한 존재에 깃든 본질로서의 슬픔이지 않을까. 필립 퍼키스의 다음 말이 슬픔이라는 감정을 초연하고 폭넓게 여긴 그의 태도를 짐작하게 해준다. “‘슬픔’과 ‘우울’을 구분하고 싶습니다. 내 마음속에서 이 두 단어는 전혀 다른 맥락으로 존재합니다. 우울은 부정적인 느낌이에요. 슬픔은 긍정적인 감정으로 다가옵니다. 나는 슬픔이 아름답다고 생각해요. 슬픔을 통해서 초월이 가능하다고 봅니다.”

▒ 김진영

사진책방 ‘이라선’ 대표, 서울대 미학과 박사과정