거리에서 우연히 인상적인 장면을 포착한 사진을 바라보는 즐거움 중 하나는 시대상이 담겨 있다는 점이다. 특정 시대의 거리 모습, 사람들의 행동, 입은 옷 등은 사진가가 의도했든 아니든 사진 속에 담겨 우리에게 시대에 대해 말해준다.

이러한 사진 가운데 책을 읽는 사람들의 모습만을 담은 사진집이 여럿 있다는 건 책이라는 매체가 우리 삶에 얼마나 녹아들어 있는지를 생각하게 한다. 앙드레 케르테츠의 ‘On Reading(1971)’에는 작가가 50여 년의 긴 세월에 걸쳐 포착한 책 읽는 사람들의 모습이 담겨 있다. 스티브 맥커리의 ‘On Reading(2016)’, 로런스 슈바르츠발트의 ‘The Art of Reading(2018)’, 그리고 거리 사진은 아니지만 멜리사 카타네스의 ‘Voyagers(2018)’, 아서 우의 ‘The World Is All That Is The Case(2019)’ 등도 모두 책 읽는 사람들의 모습만 담은 사진집이다.

전 세계 곳곳의 거리 풍경은 스마트폰 등장 후 바뀌고 있다. 누군가와 만나기 위해 약속 장소에 가기 전 하염없이 기다리게 되는 상황을 대비해 책이라도 한 권 가방에 넣어가던 때가 있었다. 하지만 이제 시간이 잠깐 뜨더라도, 우리에겐 스마트폰이 있다. 약속 장소로 유명한 곳에 가면 혼자 서 있는 수많은 사람이 지인을 기다리며 스마트폰을 들여다보고 있는 광경을 볼 수 있다. 스마트폰을 통해 뭐든 하면서 시간을 보내면 된다는 점은 우리를 독특한 안도감에 빠지게 하는지도 모른다.

스마트폰으로 인해 바뀐 거리의 풍경에 관심을 가진 사진가가 있다. 뉴욕에서 활동하는 사진가 제프 머멜스타인(Jeff Mermelstein)은 2017년 어느 날 한 카페의 바깥에 놓인 큰 화분에 걸터앉아 스마트폰에 무언가를 쓰고 있는 나이 든 여성을 보게 되었다. 여성의 스마트폰 화면을 촬영한 뒤 사진을 보니, 여성은 유언장과 관련된 내용을 구글에서 찾던 중이었다. 이를 계기로 그는 거리에서 스마트폰을 사용하는 사람들이 흥미로운 피사체가 될 수 있음을 알게 되었다.

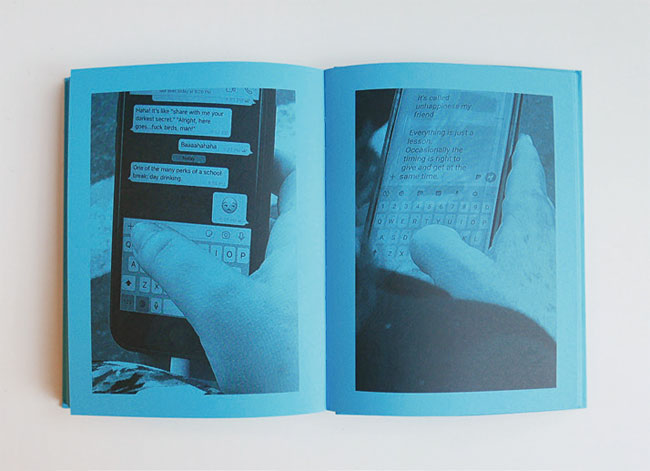

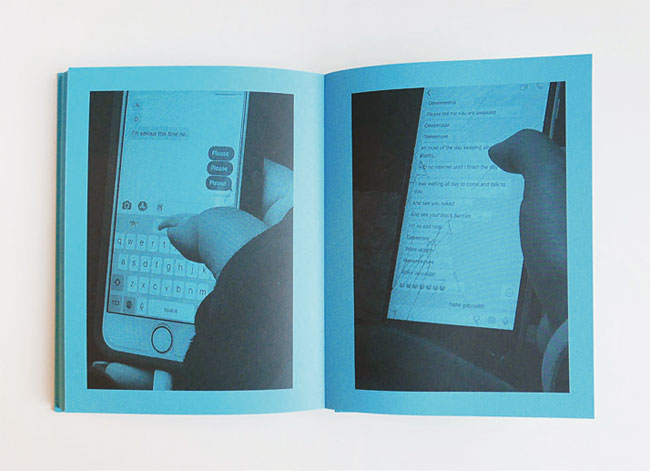

제프 머멜스타인의 ‘#NYC(MACK, 2020)’는 그가 2017년부터 3년간 뉴욕 곳곳에서 사람들이 스마트폰에 문자 메시지를 작성하는 화면의 모습을 담은 사진집이다. 그는 사람들의 어깨너머로 스마트폰의 화면을 들여다보고, 비밀스럽고 재빠르게 사진에 담았다. 그는 자신의 아이폰을 이용해 총 1200여 장의 사진을 찍었고 그중 150여 장을 책에 수록했다.

그가 찍은 스마트폰 화면에는 영어와 각종 약어, 이니셜, 이모티콘 등이 모여 만들어진 새로운 언어가 담겨 있다. 때로는 웃음을 자아내는, 때로는 가슴 아픈 이야기가 담겨 다채롭다. 남편에게 임신 소식을 알리면서 이 상황이 당황스러운 듯 덧붙인 이모티콘이 있는 화면, 이별하는 커플이 주고받은 메시지, 암 투병 중인 친구에게 보내는 대문자로 강조된 응원의 메시지 등. 일상생활의 풍부한 사건과 감정을 문자 메시지에 실어 빠르게 주고받는 현대인의 삶을 이 사진집에서 엿볼 수 있다.

작가는 문자 메시지를 주고받은 인물들의 익명성을 가능한 한 유지하기로 했다. 인물의 얼굴은 담기지 않도록 하고 문자 메시지에서 이름을 배제하는 방식을 통해서다. 그래서 ‘#NYC’는 사진집이지만 사진의 구도나 색감이 다채롭지는 않다. 사진은 대부분 스마트폰의 화면과 손가락만 담기도록 크롭되었고, 때로는 인물의 머리카락이 담겨 있거나 스마트폰 화면이 깨져있는 등 약간의 변주가 있을 뿐이다. 사진집에는 스마트폰 화면의 블루라이트를 암시하는 푸른 종이가 사용됐다.

다채로운 건 사진 안의 ‘이미지 언어’가 아니라 ‘문자 언어’다. 문자 언어의 양이 방대한 이 책을 아트넷(Artnet)은 다음과 같은 서평으로 소개한 바 있다. “이 프로젝트는 사진집보다는 서간체 소설로 읽힌다. 웃음, 시련, 파토스, 사랑 등 위대한 소설 작품의 영구불변한 주제들이 우리의 일상을 구성하는 고상하지 않은 보통의 대화 속에 담겨있다.” 작가 역시 “이 책이 사진집인지 나조차 잘 모르겠다”고 말하면서 문자 언어가 가득한 사진 이미지라는 지점, 즉 “읽어야만 하는 사진”이라는 점이 자신에게 흥미로웠다고 말한다.

예술인가 사생활 침해인가

이 사진집을 보다 보면 그리고 읽다 보면, 자연스레 의문이 든다. 내가 이 내용을 봐도 되느냐는 의문 말이다. 무엇을 살 것인지, 지금 어디에 있는지와 같은 사소한 이야기도 있지만, 싫어하는 사람에 대한 이야기나 낙태나 성생활같이 민감한 주제들도 있기 때문이다.

이 사진집은 출간 직후 “20세기 거리 사진의 위대한 전통을 동시대를 위해 새로이 썼다(The New Yorker)”는 찬사와 “매우 예술적인 버전의 사생활 침해(작가의 소셜미디어 계정에 달린 댓글)”라는 비판을 동시에 받았다. 사진이 제한적으로 복제되던 과거와 달리, 오늘날 사진은 디지털 세상의 궤도 속에서 어디로 어떻게 흘러갈지 사진을 찍은 사람조차 알 수 없다. 그렇기에 사람들은 사진 찍힌다는 것에 잠재된 위험 요소를 인식하고 있으며, ‘#NYC’의 사진을 보며 작가에게 되묻는다. 아무리 익명이라 하더라도 사적인 문자 메시지를 상대의 동의 없이 예술이라는 이름하에 세상에 공개해도 되는지 말이다.

작가는 이 사진집이 불러올 이런 논쟁을 예감했던 듯하다. 수많은 사진 가운데 선택되었을 표지 사진에 담긴 문자 메시지의 내용은 이렇다. “내 인생에서 그 시기는 너무나 많은 점에서 지속적인 영향을 주었어. 그리고 정말이지, 우리가 이 모든 것을 비밀로 할 수 있었다면…” 비밀로(private) 할 수 있었을 내용을 보여주는 이 사진집은 익명성을 유지하면서도 오늘날의 시대상을 담아낸 영리한 거리 사진인 것일까, 아니면 동의 없이 예술이라는 이름 아래 사적인 대화를 공개해버리는 행위인 것일까.

논쟁은 계속될 것이다. 제프 머멜스타인의 작업을 통해서도 다른 사진가들의 작업을 통해서도 그 어느 때보다 뜨겁게 거리 사진의 윤리는 되짚어지고 되물어질 것이다. 이러한 논쟁과는 별개로 이 사진집은 나에게 관점의 전환을 안겨주었다. 그것은 바로 이미지로 뒤덮인 시대를 살아가고 있는 오늘날, 우리가 스마트폰으로 엄청난 양의 문자 역시 생산하고 있다는 점이다. 어쩌면 우리는 그 어느 시대보다 많은 문자 언어를 적어 내려가고 있는지도 모르겠다.

▒ 김진영

사진책방 ‘이라선’ 대표, 서울대 미학과 박사과정