다른 아이들보다 혹독하게 수두를 앓았다. 붉은 반점이 올라오며 내 몸을 물들이고 있을 때 한국 사회를 떠들썩하게 하던 뉴스는 낯선 이름의 전염병이었다. 그때만 해도 수두는 일생에 한 번 겪는 질환으로 인식되는 편이었다. 어릴 적 이미 수두를 치렀다는 어머니의 말에 의사는 별 고민 없이 나를 당시 유행하던 전염병 감염자로 분류했다. 나는 곧바로 독방으로 옮겨졌다. 태어나서 처음으로 독방을 경험했을 때 내 나이는 열한 살이었다. 인생을 아는 나이 아홉 살 하고도 두 살이나 더 먹었던 시절의 이야기다.

열한 살이나 되었던 나는 ‘마지막 잎새’에 나오는 주인공이라도 된 듯 스스로를 연민했다. 창밖으로 보이는 것이 글썽이는 나뭇잎을 매달고 있는 어느 나무가 아니라 삭막한 도로와 도로 위를 무심하게 달리는 자동차였던 사실이 얼마나 다행인지. 그렇지 않았으면 차오르는 센티멘털을 자제할 수 없었을 것이다. 삭막한 도시 풍경처럼 내 전염병 시절도 3일 만에 종료됐다. 전염병이 아니라 수두라고 했다. 수두는 예상 가능한 경로대로 치료되는 병이므로 한층 마음은 편해졌지만 여전히 편치 않은 것이 있었다. 내 얼굴을 보는 일만은 할 수 없었다. 입원해 있는 동안 별다른 할 일이 없었던 나는 병실 안을 서성이는 일로 하루를 견뎠다. 그러면서 수차례, 그야말로 수차례 거울 앞을 지났다. 병원에 있을 때뿐 아니라 퇴원을 하고 온 집에도 거울은 많았다. 그러나 완치될 때까지 한 번도 얼굴을 보지 않았다. 그야말로 단 한 번도.

보지 못했다고 말해야겠지. 아픈 내 얼굴, 붉은 반점이 울긋불긋하게 솟아 있는 내 얼굴을 볼 용기가 차마 나지 않았다. 일단 나 자신이 너무 놀랄 것 같았고, 그 모습이 내내 내 머릿속에서 지워지지 않은 채 나를 괴롭힐 것 같았다. 실은 잘 모르겠다. 그때 내가 진짜 무서워했던 게 무엇이었는지. 예전과 다른 나를 예전과 다름없이 대해 주는 어머니에게 느꼈던 고마움만이 선명하게 기억날 뿐이다. 아픈 나, 내가 좋아하지 않는 나, 얼른 지나가 버린 뒤 다 잊고 싶은 나. 그런 나를 바라볼 수 있는 용기가 지금은 있을까.

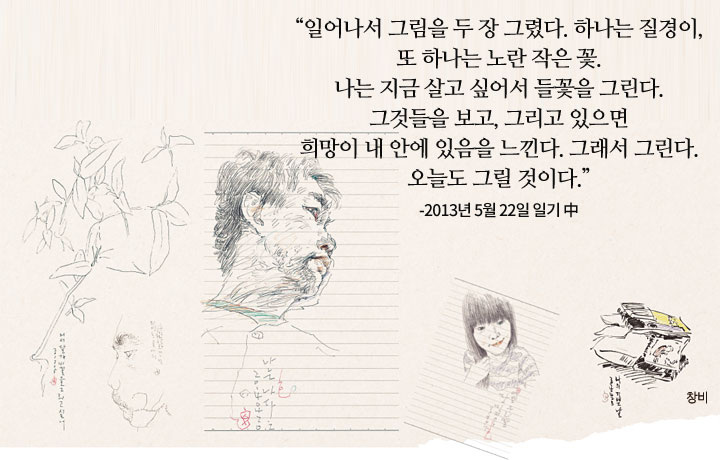

작년 겨울에 출간된 ‘나를 닮지 않은 자화상’은 화가 장호가 병상에서 그린 드로잉과 일기 일부를 모은 책이다. 2013년에 구강암 판정을 받고 이듬해 생을 마감할 때까지 그가 그린 그림은 풀꽃과 자화상, 그리고 가족의 얼굴이다. 암 판정을 받고 충격과 슬픔에 휩싸인 화가는 충동적으로 가출한다. 도착한 곳은 지리산. 그날의 행적이 건조하게 기록된 일기가 책의 시작을 알린다. 지리산에서 본 단풍나무, 제비꽃, 씀바귀, 달개비, 그루터기, 풀 위를 기어가는 애벌레, 초승달···. 이른바 통틀어 생명. 그 사이사이를 메우고 있는 일기에는 솔직한 그의 마음도 기록되어 있다.

“나는 지금 걷고 있습니다. 나는 지금 울고 있습니다. 나는 지금 웃고 있습니다. 살고 싶어요. 죽고 싶어요.” 후반부에는 구강암에 걸린 자신의 비뚤어진 얼굴이 차례로 나온다. 볼펜으로 그린 자화상은 모두 다 얼굴색이 다르다. 어떤 얼굴은 후회스럽게 붉고 어떤 얼굴은 슬프도록 파랗다. 어떤 얼굴은 그리움으로 노랗고 어떤 얼굴은 절망스럽게 검다. 광기 속으로 스스로를 밀어 넣은 빈센트 반 고흐의 자화상보다도 병원비를 걱정하고 꼭꼭 숨고 싶어하고 그러면서도 따뜻한 말로 위로받고 싶어하고 가족을 지독하게 사랑하는 한 평범한 인간의 무지개 같은 자화상에 더 끌리는 것은 그에게 비뚤어진 자신의 얼굴을 바라볼 수 있는 용기가 있기 때문인 것 같다. 용기 있는 그는 자화상에 이어 사랑하는 가족들의 얼굴을 그렸다. 가족의 얼굴을 그리며 그가 선택한 색깔을 무슨 색이라 부를 수 있을까. 이별을 밀어내고 싶은 모든 감정이 그가 선택한 색깔 속에 있다.

그가 이생에서 그린 마지막 그림은 그릇이다. 두 개의 그릇. 하나는 네모난 그릇이고 하나는 둥근 그릇이다. 그 옆에는 ‘물 그릇’이라는 글자가 적혀 있지만 어떤 이유인지 ‘물’ 위에는 엑스 표시가 되어 있다. 물 그릇이라 쓰고 보니 용도 없는 그릇이 더 좋겠다 싶었던 걸까. 아니면 물 위에 표현된 취소까지가 그의 의도인 걸까. 화가는 말이 없으므로 답은 영영 알 수 없다. 물을 담거나 담지 않은 두 개의 그릇이 있을 뿐이다. 그것이 그의 마지막 그림이고 마지막 의미이며 생에 대한 최후 변론이다.

물은 형태가 없다. 형태 없이 흐르면서 어떤 형태에도 다 담길 수 있다. 그래서 영혼을 닮았다. 그 물이 이제 그릇을 떠나려 한다. 그릇을 떠난 물은 자유롭게 흐를 것이다. 어디로 향할지, 도착한 곳에는 무엇이 있을지, 무엇도 알 수 없는 미지의 세계가 물을 기다리고 있다. 따라서 그의 마지막 그림은 소멸로서의 죽음이 아니다. 그릇을 떠난 물이 모험을 시작하듯 몸을 떠나는 영혼도 그럴 것이다. 두 개의 그릇은 사랑으로 가득한 생을 살았던 어느 화가가 이 세상과 나눈 마지막 인사인 것만 같다. 나를 닮지 않은 얼굴이 ‘나’에게서 떠나 자유로워지려 한다. 모험을 시작하려 한다.

▒ 박혜진

조선일보 신춘문예 평론 당선, 한국문학평론가협회 젊은 평론가상

장호

1962년 전라북도 김제에서 태어났다. 홍익대학교에서 서양화를 전공하고 서울민족미술인협회 노동미술위원회 소속으로 현실참여미술 활동을 했다. 어린이에게 꿈과 희망을 주는 그림을 그리는 화가가 되고 싶다는 바람을 품고 2005년부터 어린이책에 그림을 그렸다. 그린 책으로 ‘나비잠’ ‘큰애기 복순이’ ‘어린 엄마’ ‘명혜’ ‘소록도 큰할매 작은할매’ ‘내 푸른 자전거’ ‘해님맞이’ 등이 있다. 2009년 ‘달은 어디에 있니?’로 볼로냐 국제아동도서전 ‘올해의 일러스트’로 선정됐다. 2010년 ‘강아지’로 한국아동도서전 일러스트레이터 부문 문화체육관광부 장관상을 받았다. 2013년 5월 구강암 판정을 받고 이듬해 6월 23일 생을 마감하기 직전까지 그림을 놓지 않았다.