장계(張繼)의 칠언절구(七言絕句) ‘풍교야박(楓橋夜泊)’은 여행길에서 바라본 가을밤의 쓸쓸한 풍경을 묘사한 것으로, 당시(唐詩) 중에서도 명작으로 꼽힌다. 그 첫 구절이 “월락오제상만천(月落烏啼霜滿天)”이다. 이를 일반적으로 “달은 지고 까마귀 우니 서리가 하늘에 가득하다”로 해석한다. 국내뿐 아니라 중국에서도 모두 그렇게 이해한다. 그러나 땅 위에 보이는 서리가 하늘에 가득하다는 표현은 수긍하기 어렵다. 그래서 “옛사람들은 서리가 하늘에서 내리는 것으로 생각했다”는 식으로 구차하게 설명한다. 터무니없는 말이다.

추운 날 달밤의 들에 가득한 서리는 마치 무수히 반짝이는 별처럼 보인다. 시인의 눈에 온 하늘의 총총한 별들도 바로 그 서리와 같이 비쳤던 것이다. 그러므로 여기서의 ‘서리’는 ‘별’을 비유한다고 설명해야 옳다. 만약 시인이 ‘霜’ 대신 ‘星’을 썼다면 이런 곡해는 물론 없다.

두보(杜甫)의 칠언율시(七言律詩) ‘곡강(曲江)’ 첫 두 구절은 거의 모든 판본에 “조회일일전춘의, 매일강두진취귀(朝回日日典春衣, 每日江頭盡醉歸)”로 돼 있다. “조정에서 물러나면 날마다 봄옷 저당 잡혀, 매일 강가에서 한껏 취해 돌아오다”라는 뜻이다.

그런데 ‘日日’과 ‘每日’이 중복된다. 격률이 엄격한 근체시(近體詩)에서 허용될 수 없는 실격이다. 더구나 ‘시성(詩聖)’으로서 이렇게 썼을 리 없다. 후대의 필사 과정에서 와전돼 오늘날까지 전해진 것으로 여겨진다. 다행히 청대(清代)의 한 주석서에 “‘每日’은 ‘매향(每向)’으로 된 판본도 있다”라는 말이 보인다. 이렇게 바꾸면 “매번 강가로 가 한껏 취해 돌아오다”라는 말이 돼 내용상으로나 형식상으로 완벽해진다. 그럼에도 불구하고 오늘날 거의 모든 관련 서적에서 와전된 판본을 그대로 따르고 있다.

‘논어(論語)’의 “자한언리여명여인(子罕言利與命與仁)”이라는 구절을 옛 주석과 주희(朱熹)의 ‘사서집주(四書集注)’는 모두 “선생님은 이와 명과 인을 드물게 말씀하셨다”로 해설했다. 이는 고대의 문법에 맞지 않다. ‘與’는 접속사가 아니라 ‘함께하다’라는 동사로 “선생님은 이를 드물게 말씀하시고, 명과 함께하고 인과 함께했다”고 해석해야 한다. 그것이 의미와 문법 면에서 더 타당하다. 따라서 “자한언리, 여명여인(子罕言利,與命與仁)”의 두 구절로 나누어야 한다. 그러나 오늘날 대다수 해설서는 주희 등의 주장을 고스란히 답습하고 있다.

‘역경’에서 양효(陽爻)는 9로, 음효(陰爻)는 6으로 표기한 데 대해 8은 ‘소음(少陰)’의 수이고 6이 ‘노음(老陰)’의 수이기 때문이라는 고대의 황당무계(荒唐無稽)한 해설도 오늘날까지 변함없이 통용되고 있다. 음효가 양효보다 3분의 1이 짧기 때문에 9에 대응해 6을 썼다고 이해하면 그냥 쉽게 해결될 일이다.

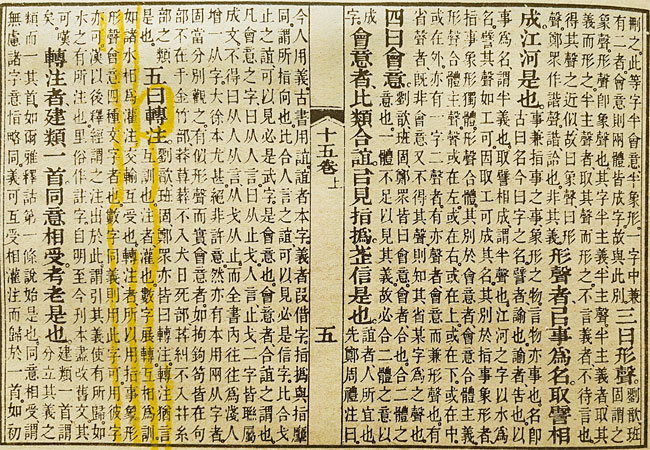

‘육서(六書)’는 한자의 원리를 귀납적으로 정리한 개념이다. 눈에 보이는 사물을 형상화한 것이 상형(象形)이고, 형상은 본뜰 수 없어 개념만 부호로 나타낸 것은 지사(指事)다. ‘上’과 ‘下’가 지사의 예다. 이 두 방식으로 만들어 놓은 기본 글자들을 조합해 새로운 글자를 만든 원리가 회의(會意)와 형성(形聲)이다. 전자는 부속으로 사용된 기본 글자들의 뜻을 취하고, 후자는 뜻과 소리를 각각 취하는 방식이다. 사람(人)이 나무(木) 밑에서 쉰다는 의미로 만들어진 ‘휴(休)’는 회의의 예고, 물(水)의 뜻과 ‘가(可)’의 소리를 취한 ‘하(河)’나 먹다(食)는 뜻과 ‘반(反)’의 소리를 취한 ‘반(飯)’은 형성의 예다. 특히 형성의 방식으로 만들어진 글자는 이해도 쉽고 익히기도 편해 가장 많이 만들어졌다. 10자 중 8, 9자는 이에 속한다.

이렇게 모든 한자가 다 만들어졌다고 할 수 있다. 상형과 지사에 해당하는 글자는 극소수에 불과하다. 자전의 부수(部首) 200개 정도가 이를 거의 다 망라한다고 보아도 좋다. 이 글자들이 부속품으로 사용돼 회의와 형성에 의해 다양한 글자가 조립됐다. 그러므로 한자가 어렵다는 것은 선입견이다. 일례로 ‘常,裳,賞,嘗,堂,當,黨,棠,掌,敞’ 등은 모두 ‘尚’이 있어 발음이 ‘상’ 또는 이에 가까우며 부수가 뜻을 나타내므로 쉽게 이해된다.

이와 같이 수많은 한자가 만들어졌지만, 후대로 갈수록 표현해야 할 의미와 개념이 많아지므로 더 많은 글자가 필요하게 됐다. 그러나 계속 새로운 글자를 조립한다면 언중(言衆)이 그만큼 힘들어진다. 이에 이미 만들어진 글자를 다른 의미로 활용하는 방식인 전주(轉注)와 가차(假借)가 나왔다.

전주는 본뜻과 연관된 새 뜻으로 활용하는 방식이다. 이 경우에는 원래의 발음과 성조가 변화한다. ‘악(樂)’은 원래 악기를 본뜬 상형문자다. 악기로 연주하는 음악을 들으면 즐겁다. 이에 ‘즐거울 락’이라는 새 뜻과 발음이 생겼다. 나아가 즐거운 일은 사람들이 좋아한다. 그래서 또 ‘좋아할 요’로 활용됐다. ‘요산요수(樂山樂水)’가 그 예다.

‘빌리다’는 뜻의 가차는 발음이 같은 다른 의미로 전용하는 것이다. 대명사나 허사 등이 이에 속한다. ‘창 과(戈)’가 붙은 ‘아(我)’는 무기의 한 종류였으나 ‘나’라는 대명사로, ‘막(莫)’은 원래 해가 저무는 모양을 본뜬 상형문자였지만 금지를 나타내는 허사로 각각 바뀌었다. ‘악(惡)’은 ‘증오(憎惡)’와 같이 전주의 예도 되고, ‘어찌’라는 허사로도 가차된 예다.

그런데 전주에 대해 허신(許愼)은 ‘설문해자(說文解字)’의 권말에서 전혀 다르게 설명해 놓았다. “종류별로 한 부수를 만들어 같은 뜻끼리 서로 주고받는다(建類一首, 同意相受)”는 것이다. 이에 대한 예로 ‘고(考)’와 ‘로(老)’를 들었다. 두 글자는 같은 부수이며 뜻도 같아서 ‘考’는 ‘老’로, ‘老’는 ‘考’로 풀이한다는 주장이다. 그러나 이는 글자를 해석하는 방법이지, 조자(造字)나 용자(用字)의 원리가 아니다. 이로 인해 2000년이 지난 오늘날까지 이 전주에 대한 제가의 학설이 분분하다. ‘설문해자’ 중 특이한 글자들만 골라내어 전주의 예라고 장황하게 설명한 학자도 있다.

물론 허신의 진의를 밝혀내는 것도 중요하지만, 근본적으로 중요한 사실은 허신의 해설이 전주의 개념을 온전히 설명했다고 확신할 수 없다는 것이다. 육서는 허신이 창안한 것도 아니고, 그 개념 자체가 어려워서는 안 된다. 허신의 말대로 육서는 ‘주례(周禮)’에서 8세의 아동이 ‘소학(小學)’에 들어가면 가장 먼저 배우는 과목이었기 때문이다. 오늘날까지 수많은 저명 학자도 확실하게 파악하지 못하는 허신의 전주 개념을 소학의 아동이 어떻게 이해할 수 있었겠는가?

이 모든 것이 기득 권위와 그로 인해 생겨난 선입견 또는 고정관념이라는 미신에 사로잡혀 빚어진 결과다. 이 때문에 상식적이고 합리적으로 생각하면 쉽게 해결될 수 있는 문제도 굳이 어렵게 풀이한 것이다. 이러한 권위에 굴복하거나 미신에 현혹되지 않으려면 선가(禪家)의 어록(語錄) 중 ‘임제록(臨濟錄)’의 말대로 “부처를 만나면 부처를 죽이고, 조사를 만나면 조사를 죽인다(逢佛殺佛, 逢祖殺祖)”는 강단의 지혜가 필요하다.

우리의 실제 생활과 사회에서 이런 일은 부지기수로 많이 일어난다. 가까운 곳에 답이 있는데도 엉뚱하게 먼 곳에서 길을 찾으려 하는 경우가 다반사다. 이에 ‘논어’는 “도는 사람에게서 멀리 떨어져 있지 않다(道不遠人)”고 일깨우고 있다. ‘맹자(孟子)’도 “도는 가까이 있는데 멀리서 구하려 하고, 일은 쉬운 곳에 있는데 어렵게 구하려 한다(道在邇而求諸遠, 事在易而求之難)”고 안타까워한다. 다 오랜 삶의 경험에서 나온 말일 것이다.

당(唐)의 어느 선승(禪僧)이 지었다는 다음의 시는 이 점에서 되새겨볼 만하다. “종일토록 봄을 찾았으나 봄이 보이지 않아, 죽장망혜로 고갯마루 구름까지 다 밟고 다녔네. 돌아와 우연히 매화 잡고 향기 맡으니, 봄은 가지 끝에 이미 가득해라(終日尋春不見春,芒鞋踏破嶺頭雲. 歸來偶把梅花嗅,春在枝頭已十分).”

▒ 홍광훈

문화평론가, 국립대만대학 중문학 박사, 전 서울신문 기자, 전 서울여대 교수