매서웠던 바람은 부드러워지고 그 바람을 타고 벚꽃 잎이 흩날린다. 길었던 겨울이 가고 드디어 봄이 왔다. 온전한 봄의 아름다움을 느끼기 위해 광화문 방향으로 향한다. 서울이라는 거대한 도시 안에 자리한 덕수궁, 경복궁은 사막 한가운데 있는 오아시스처럼 필자에게 치열한 도시의 삶을 잠시 잊고 고즈넉한 경치와 꽃의 향기에 오로지 심취하게 해준다. 머릿속의 복잡한 생각은 잠잠해지고 어느새 소프라노 바버라 보니의 아름다운 음성으로 녹음된 모차르트의 가곡 음반이 배경음악처럼 머릿속에서 재생되고 있다.

바버라 보니와 피아니스트 제프리 퍼슨스가 1991년 ‘텔덱(Teldec)’ 레이블로 녹음한 모차르트 가곡 음반은 필자에게 늘 봄을 가져다주는 존재다. 중학생 시절 개나리가 풍성하게 핀 학교 가는 길에서도, 모차르트의 고향 잘츠부르크에서 청명한 알프스산을 바라보는 동안에도 늘 봄을 떠올리게 하는 기분 좋은 음반이었다.

고궁에서 발걸음을 돌려 근교 대형 서점에 자리한 음반 코너에 발걸음을 멈췄다. 옛 명반들부터 현재 신보까지 셀 수 없이 많은 음반이 진열돼 있었다. 어떤 음반을 구입해볼까 하며 돌아보던 중 머릿속에 몇몇 의문이 순간 스쳐 지나간다. 도대체 언제 마지막으로 음반을 구입했을까. 집, 연구실 말고 여행을 갔을 때도 음악을 들으려면 스마트폰 음악 스트리밍 서비스를 이용하는 게 훨씬 편리하지 않을까 등이었다. 생각이 거기까지 미치자 음반에 선뜻 손이 가지 않았다. 어느새 손은 스마트폰을 두드리며 작품을 검색하고 있었다. 묘한 기분이 들었다. CD 음반 녹음은 필자와 같은 음악인이 예술적 성취를 비롯해 연주 활동에도 매우 중요한 역할을 하는데도, 소비자가 됐을 때는 CD 구매를 주저하니까 말이다. 어쩌면 미디어에서 종종 말하는 CD 시대의 종말을 피부로 느끼고 있는 중인 걸까.

음반을 구매하려다 든 생각은 상업 녹음 기술의 변화에까지 이르렀다. 상업 녹음 기술 발전은 20세기 초반부터 본격적으로 시작됐다. LP에서 카세트 테이프를 거쳐 1970년 말 무렵 양산을 시작한 CD까지, 모노에서 스테레오로 그리고 아날로그에서 디지털로, 급격히 진행됐다. 점차 집에서 라이브 콘서트를 듣는 듯한 착각을 일으킬 정도로 음질이 좋아졌다.

하지만 이러한 과정이 항상 긍정적으로 받아들여졌던 것은 아니었다. 독일 엔지니어 오토 카펠마이어는 1929년 “녹음 기술 발전으로 관객이 콘서트홀에 오는 대신 음반을 소비할 것”이라며 “이는 음악가들의 생존에 지대한 영향을 미칠 것”이라 언급하기도 했다. 또한 상업 녹음 초반기, 음악가들은 “라이브의 묘미를 느낄 수 없고, 매번 같은 음악 재생만 가능한 녹음은 영혼이 없는 죽은 음악”이라 반발했다고도 한다. 하지만 역설적으로 음반은 콘서트홀에 올 수 없는 수많은 관객에게 음악을 제공하며, 오히려 클래식 음악의 대중화에 기여했다고도 할 수 있겠다. 또한 음반을 한 장 두 장 모으며 자신만의 컬렉션을 만들어가는 재미 또한 제공했고, 거대한 컬렉트 시장을 만들어 내기도 했다.

음악의 소비 패턴은 MP3라는 새로운 포맷의 등장, 유튜브·스포티파이 등 스트리밍 공유 서비스 출시로 또 한 번 급격히 변화했다. 새로운 기술이 생겨난 지 얼마 안 돼서는 진열장에서 직접 손으로 꺼내와 플레이어에 넣고 재생하는 CD 같은 감성이 느껴지지 않아 마음 한구석이 허전하다는 평이 있었다. 하지만 모두들 새로운 기술이 제공하는 편의성에 금세 적응했다. 진열장의 CD 컬렉션은 더 이상 늘어나지 않았고, 대신 스마트폰의 스트리밍 서비스 애플리케이션의 재생 목록에 저장된 곡의 수가 늘어갔다.

LP에서 CD, MP3, 유튜브·스포티파이 등 스트리밍 서비스로 차례로 대체되는 와중에 지난해부터는 새로운 개념이 눈에 띄곤 한다. 바로 ‘대체 불가 토큰(Non Fungible Token)’, 줄여서 ‘NFT’다. 우리에게 잘 알려진 가상화폐 ‘비트코인’ ‘이더리움’처럼 블록체인 기술을 이용한 것인데, 개념은 약간 다르다. NFT는 블록체인 기술을 통해 각 자산의 고유 일련번호를 부여하고 복제가 기술적으로 불가능하게 만들어 디지털 자산의 소유를 명확하게 만든다는 것이 특징이다.

복사-붙여넣기로 모든 것을 복제할 수 있는 디지털 세상에서 NFT는 블록체인 기술에 원작자, 자산 소유권, 판매 이력 등 정보를 모두 기록해둬 위조와 도용이 불가능하게 한다. 과거 구하기 힘든 귀한 LP나 CD 명반 등을 모으며 자신만의 컬렉션을 가꿨던 것처럼 가상 공간에서 고유의 컬렉션을 수집할 수 있게 한다. 더 나아가 창작자의 저작권도 확실히 보장할 수 있는 매력적인 수단이기도 하다.

이 NFT는 먼저 미술계를 필두로 예술계 전반에 걸쳐 큰 변화를 일으키고 있는 중이다. 일례로 지난해 3월 미국 디지털 아티스트 비플(본명 마이크 윈켈만)이 작품 5000개를 모아 만든 ‘나날들: 첫 5000일(Everydays: The First 5000 Days)’이 6930만달러(약 877억원)에 낙찰됐다고 한다. 또한 지난 3월 업비트 NFT 경매에서 김환기 화백의 1971년도 작품 ‘우주’를 디지털화한 NFT 작품 3점이 총 194이더리움(약 7억3700만원)에 거래됐다고도 한다.

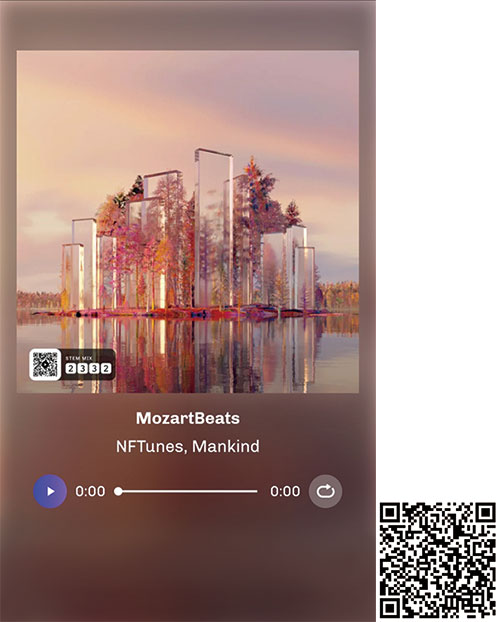

음악계도 점점 NFT에 관심을 기울이고 있다. 미국 댈러스 심포니 오케스트라는 지난해 팬데믹(pandemic·감염병 대유행)으로 연주를 잠정 중단해 어려움에 처한 뉴욕 메트로폴리탄 오케스트라 동료들을 돕기 위해 NFT를 선보였다. 이들은 메트로폴리탄 오케스트라와의 컬래버레이션 연주를 영상화해 NFT 마켓플레이스인 라리블(Rarible)에서 자선 경매를 열었다. NFT 아트 플랫폼인 에이싱크 아트(Async Art)도 모차르트의 ‘아이네 클라이네 나흐트무지크(Eine kleine Nachtmusik)’를 디지털화해 판매하고 있다. 구매자가 작품에 부여된 믹스 컨트롤 기능을 통해 자신만의 고유한 느낌을 작품에 표현할 수 있으며, 현재 판매가는 45이더리움(약 13만7784달러)다.

음악에서의 NFT는 아직 초기 단계다. 어떤 방향으로 얼마만큼 발전할지는 시간이 알려줄 것이다. 당장은 NFT 작품이 입이 떡 벌어질 만큼 초고가에 거래된다는 것에만 화제가 집중돼 있다. 하지만 NFT가 LP나 CD, 스트리밍 서비스처럼 이전 방식을 대체하는 새로운 기술, 시작점이라면 어떨까. NFT는 어떻게 발전해야 하고 어떤 방식으로 우리 삶과 어우러져야 할까. NFT로 음악 컬렉션을 감상하고, 봄의 아름다움과 눈부셨던 사랑의 추억, 이별의 아련함 등의 감정도 음미할 수 있게 될까. NFT의 미래가 궁금하고, 또 기대된다.

▒ 안종도

연세대 피아노과 교수, 독일 함부르크 국립음대 연주학 박사, 전 함부르크 국립음대 기악과 강사

함께 감상하면 좋은 음반

모차르트 비트 프로젝트의

‘아이네 클라이네 나흐트무지크’ 작품번호 K.525

NFT 아트 플랫폼인 에이싱크 아트에 ‘모차르트 비트’ 프로젝트라는 이름으로 전시, 판매 중인 작품이다. 모차르트의 가장 대중적인 작품이라 할 수 있는 세레나데 사장조 ‘아이네 클라이네 나흐트무지크’를 NFT 아트로 디지털화한 작품이다. 독특한 점은 녹음에 사용된 바이올린 두 대, 비올라, 첼로 등 네 대의 악기 소리에 각각 5개의 소리 변주를 믹스 컨트롤러를 통해 제공한다는 점이다. 에이싱크 아트에 따르면, 구매자는 이 믹스 컨트롤러로 소리를 새롭게 매치해 자신만의 독창적인 모차르트 음악을 만들어 볼 수 있다.