마이클 스트로블 중령은 이라크에서 전사한 챈스 펠프스 일병을 운구하는 일에 자원한다. 전략 분석가로 일하며 가족과 행복한 일상을 살던 그는 전쟁터에서 지금, 이 순간에도 죽어가고 있을 장병들에게 미안함을 느낀다. 매일 새로 올라오는 전사자 명단을 확인하며 행여 아는 사람이 있을까 마음 졸이던 그의 눈길이 챈스의 이름에 머문다. 자신과 고향이 같은 챈스를 부모님 곁에 데려다주리라, 그는 마음먹는다.

이라크에서 운구된 시신을 인계받아 비행기를 두 번 갈아타고 자동차로 다섯 시간을 운전해야 하는 기나긴 여정이다. 장교가 사병을 운구하는 건 이례적인 일이지만 생사의 갈림길에서 계급은 중요하지 않다. 걸프전을 경험했던 중령은 전장의 죽음이 얼마나 참혹한지 잘 알고 있다. 만난 적 없는 챈스의 죽음이 더욱 안타까운 이유다.

중령은 단 한순간도 임무를 소홀히 하지 않는다. 관을 차에 싣고 내릴 때마다, 비행기 화물칸에 올리고 내릴 때마다 스트로블 중령은 온 마음을 다한 거수경례로 애도를 표한다. 비행기 탑승 중에도 술 한 모금 입에 대지 않고 단추 하나도 풀지 않는다. 그는 살아 있지만 챈스는 화물칸에 실려 어두운 관에 누워 있는 것이다. 그의 애도는 완고하고 고집스럽기까지 하다. 챈스의 인식표와 개인 물품을 엑스레이 검색대 위에 짐짝처럼 통과시킬 수 없다며 직원과 실랑이한다. 조의를 표하는 군복 상의도 벗을 수 없다며 개별 검색을 요구하느라 뒤에 줄 선 사람들의 눈총도 받는다. 환승을 위해 하룻밤을 기다려야 할 때는 푹신한 침대와 따뜻한 샤워를 할 수 있는 호텔을 마다하고 화물 격납고에 덩그러니 놓인 관 옆에서 챈스를 지킨다.

형식은 중요하지 않다고, 마음이 중요한 거라고 말하지만 보이지 않는 것을 보이는 것으로 치환해주지 않으면 세상은 그 마음의 진의와 깊이를 알 수 없다. 외형을 강조하면 허례허식이 되기도 하지만, 진실한 마음을 밖으로 표현하는 것이 예절이고 격식이다.

해병대 정복을 차려입은 중령이 꼿꼿이 서서 슬픔이 금방이라도 터져 나올 것 같은 얼굴로 경례할 때면 진심에서 우러난 형식이 우리의 슬픔을 얼마나 위로해주는가, 새삼 깨닫게 된다. 품격을 갖춰 마음을 표현할 수 있는 인간이란 얼마나 아름다운 존재인가.

중령의 애도는 챈스를 운구하는 여정에서 만난 사람들의 가슴으로 파문처럼 번져간다. 그가 챈스의 유해가 담긴 관을 향해 예를 다할 때마다 기장과 승무원도, 공항 직원과 화물 운반자도, 비행기 승객도 모자를 벗고 가슴에 손을 얹고 눈시울을 적신다.

비행기에서 내린 관을 다시 장의차에 옮겨 싣고 챈스의 부모님에게 달려가는 길, 곁을 스쳐 가던 자동차의 운전자와 동승자들은 전사자의 영현 봉송 중인 것을 알아본다. 그들은 환한 대낮인데도 전조등을 밝혀 조의를 표하며 장의차를 에스코트한다.

“챈스에 대한 애도의 마음은 여러분만의 것이 아닙니다. 미국 전역을 거쳐 여기까지 오는 동안, 챈스의 발길이 머무는 곳마다 많은 분이 함께 애도하고 그를 위해 기도했습니다.” 사랑하는 자식이 땅에 묻히거나 한 줌 재가 되어 흩어지는 것만큼 큰 슬픔이 또 있을까. 그래도 중령은 챈스를 잃은 아픔이 그들만의 것이 아니라며 아들의 전사 통지서를 받고 갈가리 찢어진 부모의 가슴을 위로한다.

고인의 얼굴을 보며 마지막 인사를 하는 서양의 일반적인 장례식과 달리 전몰장병은 그 모습을 공개하지 않는다. 총탄에 부서지고 포탄에 흩어졌을 유해를 유가족에게 보일 수 없기 때문이다. 대신 영화는 안치소에서 시신에 남은 상처를 쓰다듬는 담당 병사들의 애잔한 눈길, 피 묻은 유품을 닦는 정성 어린 손길을 클로즈업한다.

시신에 입힌 군복의 반듯한 주름과 군화와 견장의 정갈한 광택 하나도 놓치지 않는다. 관을 감쌀 국기를 펼치는 병사의 손끝에도, 챈스가 속해 있던 부대의 소대장이 부모에게 보낸 편지에도 국가와 군이 당연히 전해야 할 존중과 감사와 안타까움을 담았다. 영화인 만큼 과장과 미화가 있겠지만 군인과 참전용사, 전몰장병에 대한 우리의 자세는 어떠한가, 돌아보게 된다.

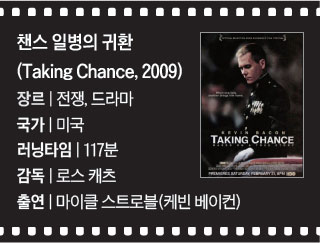

마이클 스트로블 해병대 중령의 실제 이야기를 각색, 2009년에 TV 영화로 발표한 로스 캐츠 감독의 연출작이다. 약 1시간 20분 동안 장엄하게 치러지는 추모식처럼 영화는 큰 소리 한 번 내지 않는다. 하지만 보여주기와 보여주지 않기, 대사로 이야기할 것과 침묵으로 전달할 것, 클로즈업과 작은 소품을 효과적으로 사용하여 군더더기 없이 몰입시키는 데 성공한다. 작은 이야기를 깊은 울림으로 그려낸 수작이다. 케빈 베이컨이 스트로블 중령을 연기했다. 한 치의 흐트러짐도 없는 단호한 군인의 모습, 꾹 다문 입술과 슬픔이 가득 담긴 눈빛은 그가 출연한 다른 어떤 작품보다 강렬한 인상을 남긴다.

살아서 숨 쉬고 걷고 뛰고 울고 웃는 것, 사랑하고 아이 낳아 기르며 함께 늙어가는 것은 좋은 일이다. 힘들다, 죽고 싶다 할 때도 많지만 꿈꾸며 살 수 있는 내일이 또 있다는 것은 얼마나 멋진 일인가. 그게 아니라면 왜 죽은 자를 안타까워하고 미안한 마음마저 들겠는가.

“자네가 챈스의 증인이네. 증인마저 없다면 전사자들은 모두 사라져버릴 테니까.” 장례식 전날 밤, 중령의 노고에 감사하며 한국전쟁에 참전했던 노병이 해준 말이다. 다시 전쟁터로 돌아가지 못한 것을 자책하던 중령의 무거운 마음이 조금은 가벼워졌을까.

죽은 다음에 아무리 정성껏 쓰다듬어준들, 이병에서 일병으로 관등을 올리고 훈장을 수여한들 그들은 살아 돌아오지 않는다. 그래도 산화한 용사를 기억하는 사람이 없다면 그들의 희생은 무의미한 것이 될지도 모른다.

누구나 딱 한 번 인생을 산다. 가지 않은 길은 영원히 가지 못한 길로 남겨진다. 자기가 선택한 길을 스스로 책임지며 앞을 향해 걸어갈 수 있을 뿐, 타인의 인생 또한 멀리서 지켜보며 격려하고 기억해줄 수 있을 뿐. 그것이 인생에 대한 예의가 아닐까.

그래도 영화가 끝나고 실존했던 챈스 일병의 어린 시절 모습이 화면에 흐르면 묻지 않을 수 없다. 누가 저 아이의 인생을 스무 살에서 멈추게 했는가?

▒ 김규나

조선일보·부산일보신춘문예 단편소설 당선,소설 ‘트러스트미’ 저자