사람들이 다녀간 서점에는 누군가 흘리고 간 물건들이 종종 있다. 가장 많이 두고 가는 것은 전시 리플릿이다. 주변 갤러리에서 손쉽게 집어 와 두고 가는 것들이라 서점에 남겨진 종이들을 정리하는 것도 서점에서의 일상 중 하나다. 어느 날 테이블 위에 짙은 남색 밤바다 사진이 담긴 작은 종이가 있었다. 어느 갤러리의 것이겠거니 하며, 잠시 들여다보곤 여느 날처럼 주워 버렸다.

며칠이 지났을까. 소피 칼의 책 ‘Because (2019)’를 들여다보다 무심하게 버린 밤바다 사진이 이 책에서 빠져나온 것이었음을 알았다. 낱장의 사진이 책에서 빠져나와 홀로 서점을 돌아다니고 있었던 건 책의 구조 때문이다. 프렌치 폴드 방식으로 만들어진 이 책은 종이를 접어 제본하면서 생겨난 공간이 있고 위아래가 열려 있다. 소피 칼은 페이지마다 만들어진 공간이 낱장의 사진을 품고 있도록 사진을 넣어 두었다. 사진을 보기 위해서는 독자가 숨겨진 사진을 애써 꺼내야 하는데, 그 과정에서 사진 한 장이 책 속에 지정된 장소로부터 흘러 나와 서점을 부유했고 내 손으로 버리고 만 것이다.

사진 한 장이 놀라움이자 진귀함인 시절이 있었다. 한 장의 사진이 가볍게 증발하는 것이 아니라 실제 무게를 지녔던 시절 말이다. 무게란 사진의 지지체가 디지털이냐 종이냐의 문제이기도 하지만, 사진을 바라보는 사람들의 마음의 문제를 뜻하기도 한다. 사진이 무게를 가지고 다가왔던 가까운 과거를 떠올리려면 우리는 기억을 한참 되짚어봐야 할 것이다.

사진은 인간에게 놀라운 것에서 익숙한 것이 되었다. 일찍이 이미지 시대를 분석한 미디어 이론가 빌렘 플루서는 ‘사진의 철학을 위하여(1983)’에서 우리가 사는 시대를 사진의 우주라 칭했다. 사진의 우주 속에 사는 우리에게 사진은 매우 익숙한 것이 되었고, 대체로 우리는 사진을 더 이상 지각조차 하지 않은 채 살아간다. 일상의 습관 속에 가려진 채 새로운 정보도 자극도 주지 못하고 그저 우리를 에워싼 수많은 사진의 존재를 그는 ‘잉여적’인 사진이라 불렀다.

프랑스 예술가 소피 칼은 ‘Because’에서 이러한 잉여적인 사진들, ‘비존재로 존재하는 사진’에 관해 질문한다. 오늘날 사람들은 사진을 찍을 때부터 얼마나 무심하게 이미지를 생산하는가. 피사체를 제대로 바라보기도 전에 사진을 찍고 있지 않은가. 그렇게 사진을 찍은 후 과연 사진에 관해 질문하고 들여다보는가. 소피 칼은 한없이 가벼워진 사진에 다시금 무게를 부여하기로 했다. 사진을 들여다보고 ‘왜’를 끝없이 읊조리면서 사진을 찍기로 했을 때 머리를 스쳐 간 생각을 하나하나 적어 내려가 보기로 한 것이다.

소피 칼은 어느 날 주름진 아버지의 손을 찍었다. 이 사진을 찍은 이유는 다음과 같았다. “그는 사진 찍히는 걸 싫어했다. 평생 그는 그가 납작하다고 여기는 엉덩이를 감추고 싶어 했고, 손으로는 입을 가렸다. 다른 부분도 다 그러했다. 내가 아버지에게 마지막으로 사진 찍는 걸 허락해달라고 물었고, ‘그러면 손⋯’이라고 아버지가 속삭였기 때문에. 왜냐하면 손이 부분적으로 가려져 있었기 때문에.”

소피 칼의 글은 속으로만 웅얼거리다 토해낸 것처럼 사적이고 비범하기보다 소박하다. 이같이 써 내려간 이유가 담긴 텍스트와 사진의 조합을 어떤 방식으로 독자에게 보여주어야 이미지가 잉여적으로 존재하는 것이 아니라 독자에게 의미로서 다가갈 수 있을까? 소피 칼은 이미지를 보여주는 방식이 우리의 일상과는 달라야 한다고 생각했다. 너무나 쉽게 스쳐 가는 이미지로 가득 찬 세계와 정반대로, 이미지가 가려진 세계를 소피 칼은 상상했다.

이 책은 그러한 세계를 구현한다. 페이지를 넘길 때 보이는 것은 ‘Because’로 시작하는 수많은 문장뿐이다. 텍스트는 사진의 내용을 직접적으로 지시하지 않는 편에 가까워서, 이미지를 마주하기 전 어떤 것이 담겨 있을지 독자를 상상하게 만든다. 예상한 것이 사진에 담겼는가? 난 대체로 맞추지 못했다. 사람이 등장할 것으로 생각했는데 조각상이 나오고, 절벽을 상상했는데 바다가 펼쳐졌으며, 작은 물건이 담겨 있을 것이라 여겼는데 침대가 등장했다. 텍스트를 읽고 그다음 사진을 꺼내 본 후 텍스트를 다시 읽을 때, 텍스트에 사진의 형상이 입혀지고 그리하여 텍스트의 의미는 처음과 다르게 변화한다. 사진을 이해하기 위해 언어를 소환하고, 사진을 재참조함으로써 그 언어는 새롭게 풍요로워진다.

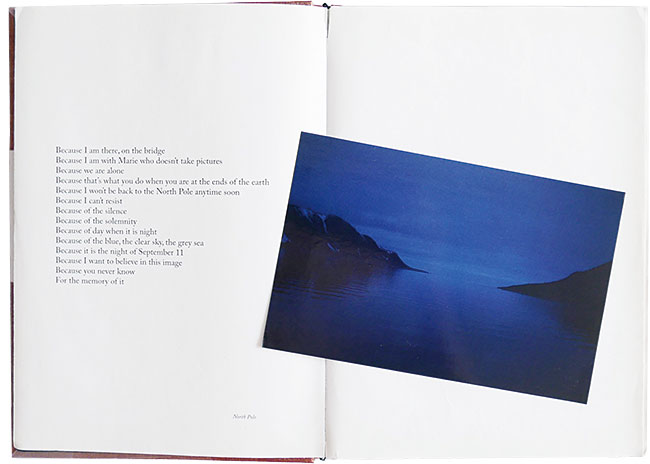

어떤 사진은 단출한 한 줄의 이유를 가지고 있지만, 어떤 사진은 수많은 이유를 가졌다. 내가 무심히 버린 적 있던 푸른 어둠이 담긴 ‘북극(North Pole)’이라는 제목의 사진은 열세 가지나 되는 가장 많은 존재 이유를 가지고 있었다.

“내가 거기 다리 위에 있었기 때문에, 사진을 찍지 않는 마리와 함께였기 때문에, 우리들뿐이었기 때문에, 지구 끝에 있을 때 하는 일이기 때문에, 북극에 다시 올 일은 좀처럼 생기지 않을 것이기 때문에, 참을 수 없었기 때문에, 고요함 때문에, 장엄함 때문에, 밤이었기 때문에, 파란 청명한 하늘과 회색 바다가 펼쳐졌기 때문에, 9월 11일 밤이었기 때문에, 이 이미지를 믿고 싶었기 때문에, 당신은 결코 알 수 없기 때문에, 이것을 기억하기 위해” 때문에. 때문에. 때문에.

이유 목록에는 사진을 찍을 때 실제로 생각했던 이유와 이후 사진을 들여다보며 글을 쓰는 과정에서 덧붙여진 이유가 한데 뒤섞여 있을 것이다. 혹은 사진을 찍을 때 명확하지 않은 감정의 상태였으나, 이후 명증한 이유를 서술한 것인지도 모른다. 그런 점에서 이유 목록은 사진을 찍은 경험을 완벽하게 해명하고 있기보다, 사진을 찍을 때 바라본 광경에 대한 사후 서술에 가깝다. 사후 서술은 경험에 근접해질 수는 있어도 경험을 완전히 해명할 수는 없는 법이다.

그리하여 이 책은 일견 사진을 찍을 때 늘 분명한 이유가 존재한다는 ‘진실’을 말하는 것 같지만, 사후에 써진 이유는 동시에 허구성을 지닌다. 애써 발화한다는 점에서 과장이기도 하고 해명되지 않은 이유가 남아 있을지 모른다는 점에서 누락이기도 하다. 소피 칼은 자전적 이야기를 하는 작가로 알려졌지만 사실 자전적인 이야기의 외피를 쓰고 진실과 허구를 불가사의하게 결합해내는 작가에 가깝다. “경험은 예술로 승화되면서 일종의 픽션이 된다”는 그녀의 말처럼 말이다. 말할 수 있는 이유와 말할 수 없는 이유, 과잉이자 누락, 진실과 허구가 뒤섞인 가운데, 중요한 것은 존재 이유를 발화하려는 태도이다. ‘Because’는 언어와 사진 사이를 오가지만, 사진이 아닌 다른 예술 장르 혹은 다른 미적 체험에 관해서도 유사한 시도가 가능할 것이다. 가벼이 떠내려 보내는 대신 무게를 부여하고자 한다면 말이다.

사진의 우주를 유영하다 누군가 사진 찍은 이유를 묻는다면, 사진을 찍는 긴장 속에서 우리가 마주한 것이 무엇이었냐고 묻는다면, 우리는 그제야 주섬주섬 언어를 소환할 것이다. 그리하여 이 사진이 존재하게 된 이유를 언표(言表)하려 애쓸 것이다. 소피 칼이 그러했듯, 그 이유는 진실이자 허구일 것이다. 이유를 묻는 행위는 사진을 다시금 새롭게 바라보고 인식하게 할 수 있을까? 잉여적인 수많은 사진의 우주에서 빛을 뿜어내고 놀라움을 주는 사진을 만나게 할 수 있을까?

▒ 김진영

사진책방 ‘이라선’ 대표,서울대 미학과 박사과정