중앙대 물리학과, 쌍용정보통신, 티맥스소프트, 2004년 SGP 창업 / 사진 슈피겐

단돈 50만원으로 창업한 휴대전화 액세서리 회사가 15년 뒤 세계 시장에서 연매출 2600억원을 올리는 기업으로 성장했다. 이 회사는 이제 다른 초기 스타트업을 돕는 든든한 지원군이다. 슈피겐코리아 얘기다. 모두가 부러워하는 대박 스토리지만, 자세히 들여다보면 모든 것은 우연히 쥐게 된 성공이 아니었다. 남들과 다른 길을 과감히 택하고 소비자가 원하는 것을 치밀하게 분석해 내놓은 결과물이었다.

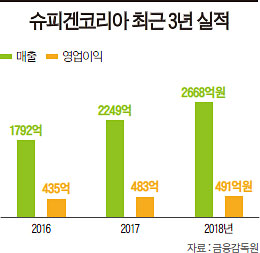

슈피겐코리아는 스마트폰 케이스를 주력으로 생산해 판매한다. 지난해 매출 2668억원을 기록했는데, 이 중 1100억원은 미국 아마존에서 나왔다. 2017년 처음으로 아마존 셀러 순위 10위권에 진입한 이후 지난 10월 4위까지 올랐다. 한국보다 미국에서 유명한 브랜드인 셈이다. 스마트폰 케이스 하나로 200만 개가 넘는 아마존 셀러 중 다섯 손가락에 꼽히는 셀러가 될 수 있었던 비결은 무엇일까. 또 일찌감치 미국 시장에 진출한 안목은 어디에서 온 것일까. 슈피겐코리아 김대영 대표를 이메일로 인터뷰했다.

어떻게 해서 미국 시장에, 그것도 스마트폰 케이스로 진출하게 됐나.

“우연한 기회에 휴대전화 액세서리 시장에 관심을 두게 됐다. 2000년대 초 폴더폰을 사자마자 떨어뜨리는 바람에 액정이 깨지고 서비스센터에서 외관을 모두 교체한 일이 있다. 문방구에서 투명 시트지를 사서 액정 모양대로 붙여봤는데 괜찮아 보였다. 그대로 보호 필름을 여러 장 만들어 옥션에 팔기 시작했다. 반응이 좋았다. 결국 2004년 창업 자금 50만원으로 SGP(슈피겐코리아의 전신)를 설립하고 휴대전화 액세서리 사업을 시작했다. 그때만 해도 임시 용돈벌이 정도로 생각했다. 휴대전화 보호 필름 사업에 확신을 가지기엔 시장 규모가 너무 작았기 때문이었다. 그러다가 생각이 바뀐 것은 2007년 아이폰의 등장을 목격하면서였다. ‘이 기계가 세계를 휩쓸겠구나’ 싶었다. 애플이 아이폰 전면을 유리로 적용한 것을 보고이게 향후 스마트폰 시장 표준이 되리라는 것을 어렵지 않게 유추할 수 있었다. 스마트폰 케이스 시장 성장성을 확신했다. 그런데 당시 한국엔 휴대전화 액세서리 시장이 거의 형성돼 있지 않았다. 북미 시장을 먼저 잡아야겠다고 판단해 2008년 미국 법인을 설립했고, 2009년부터 사명을 슈피겐으로 바꿔 본격적으로 아이폰용 케이스를 만들었다.”

처음부터 미국 사업이 잘된 것은 아니었다. 김 대표는 쇼핑몰을 만들어 구글 키워드 광고를 하는 방식으로 미국 시장에 접근했는데, 매출은 좀처럼 늘지 않았다. 이베이 등 오픈마켓에도 진출했지만, 눈에 띄는 성과를 얻지 못했다. 그러던 그의 눈에 들어온 유통 채널이 아마존이다. 당시 미국 소비자 사이에서 아마존의 영향력이 커지고 있던 데다, 직접 써보니 아마존의 검색·추천·리뷰 시스템이 깔끔하다는 점이 마음에 들었다. 2012년 슈피겐은 아마존 채널에만 집중하기 시작했다.

왜 아마존이었나.

“아마존 셀러로 등록하면 법인이나 창고가 없어도 물건을 판매할 수 있고, 마케팅에 엄청난 돈을 쏟아붓지 않아도 제품 구매자 후기(리뷰)가 좋으면 꾸준히 팔리는 구조라는 점이 매력적이었다. 2011년 8월 미국 출장길에 아마존에 집중해야겠다는 아이디어를 떠올렸고, 내부 논의 과정을 거쳐 2012년 겨울 최종 의사 결정을 했다. 담당자를 뽑고 집중 투자를 시작했다.”

김 대표는 그야말로 아마존에 모든 역량을 집중했다. 슈피겐 내 마케팅, 영업팀을 해체하고 기존 거래처도 모두 끊었다. 온라인 마케팅을 진행할 때에도 회사 홈페이지 링크 대신 아마존 판매 링크를 달았다. 실제로 과거 김 대표는 한 강연에서 “예산을 모두 아마존에 집중했다”면서 “자금이 많지 않아 내린 선택이었지만, 결과적으로는 매출을 전부 아마존으로 돌리고 판매량을 높이는 전략이 통했다”고 말했다. 선택과 집중의 승리였다.

첫 성과가 나온 것은 2014년 ‘터프 아머’ 부터였다. 어떻게 개발하게 됐나.

“터프 아머는 아이폰 6용 케이스인데, 이 제품이 아마존에서 한 달에 980만달러(약 100억원)어치씩 팔려나갔다. 당시 미국 시장에서 인기 있는 스마트폰 케이스는 한국과는 다른 스타일이었다. 한국에서는 슬림하면서 파스텔톤, 화사한 색상의 스마트폰 케이스가 인기였다면, 미국인은 두꺼운 케이스를 선호했다. 보호 기능에 방점을 찍은 제품이 대다수였다. 디자인까지 갖춘 제품은 거의 없었다. 믿을 만한 품질에 사고 싶은 디자인의 스마트폰 케이스를 만든다면, 파고들 틈이 확실하다고 판단했다. 특히 당시 아이폰의 크기가 커지고 있었다. 여기에 기존 경쟁사의 두꺼운 케이스를 입히면 스마트폰이 너무 커지는 단점이 있었다. 튼튼하지만 더 얇은 스마트폰 케이스, 충격에 강하면서도 세련된 스마트폰 케이스를 콘셉트로 했다. 이를 위해 충격 분산 기능(스파이더웹), 모서리 보호 기능(에어쿠션) 등을 개발했는데, 이후 많은 경쟁사가 이 두 가지 기능을 모방하기도 했다.”

아마존에서 소비자를 사로잡을 수 있었던 포인트를 꼽는다면.

“보통 셀러들은 아마존 제품 이미지란에 여러 각도에서 찍은 사진만 올리곤 한다. 하지만 우리는 ‘이 제품이 어떻게 다른지’ ‘어떤 원리로 이게 가능한지’ 등 콘텐츠에 신경 썼다. 이런 전략이 주효했다. 또 다른 포인트는 후기다. 아마존에서는 브랜드 제품이더라도 후기가 별로면 외면받는다. 무명의 브랜드라도 후기 평점만 높다면 히트 치는 경우가 많다. 이는 오히려 신생 브랜드에 기회가 된다.”

이 경험을 통해 배운 것은 무엇인가.

“소비자는 좋은 제품을 선택하는 능력이 있다는 것이다. 기업은 소비자에게 경쟁사보다 좋은 제품을 제공하는 것에 집중해야 한다. 소비자가 만족할 만한 제품에 초점을 맞춰 연구·개발(R&D)하는 것이다. 이게 내가 생각하는 사업의 본질이다.”

슈피겐코리아는 스타트업 후배 양성소로도 알려져 있다. 대표 육성 사례가 유기농 여성용품 업체 ‘라엘’이다. 한국인 여성 창업자 3인이 모여 설립한 회사로 슈피겐이 초기 투자와 멘토링에 참여했다. 김 대표의 코치로 라엘도 아마존을 통해 미국 시장을 먼저 공략했고, 2018년 아마존 여성용품 카테고리 1위를 기록한 후 한국 시장에 역진출했다. 테크 편집숍 ‘게이즈’에도 투자했다.

후배 스타트업에 투자할 때 기준이 있다면.

“성장 가능성이나 잠재력도 중요하지만, 빼놓을 수 없는 것이 동반 성장 가능성이다. 지난 10년간 슈피겐이 쌓은 아마존 비즈니스 경험과 노하우를 살려 올해 초 ‘창고세이버’라는 물류 대행 서비스를 시작했다. 해외에 진출하려는 소규모 셀러를 대상으로 포장·배송·반품·재고관리 등 물류 전반 업무를 대행한다. 라엘, 게이즈 모두 파트너사다.”