LG전자가 최근 공개한 새로운 전략 스마트폰 ‘LG 윙’이 화제다. 메인 화면이 180도 회전하면, 그 아래에 보조 화면이 나타나는 십자가 형태의 스마트폰이다. 2004년 삼성전자에서 내놓았던 ‘애니콜 가로본능(SCH-V500)’과도 닮았다. 이제까지 스마트폰에서는 단 한 번도 선보인 적 없던, 그야말로 미개척의 영역에 있는 폼 팩터(form factor·제품 형태)다.

이연모 LG전자 MC사업본부장은 “획일화된 스펙 경쟁의 틀에서 벗어나 고객에게 새로운 경험과 가치를 제공하는 LG전자의 과감한 변신”이라며 “새로움을 추구하는 고객들의 욕구를 기대 이상으로 충족시킬 것”이라고 했다. 정식 공개 전 유출된 LG 윙의 영상에 따르면, 내비게이션을 이용하며 음악 재생 애플리케이션(앱)을 조작하고 전화를 받거나, 레이싱 게임을 하면서 경로 지도를 보조 화면에 띄우는 등의 활용이 가능하다.

그러나 정작 소비자의 반응은 회의적이다. 5년 넘게 LG 스마트폰을 사용했던 박모(33)씨는 “LG전자가 매번 내놓는 ‘신기하지만 쓰고 싶지 않은’ 스마트폰의 연장선상인 것 같다”며 “차라리 보조 화면 대신 물리 키보드가 있었다면 조금이라도 사고 싶은 생각이 들것 같다”고 했다.

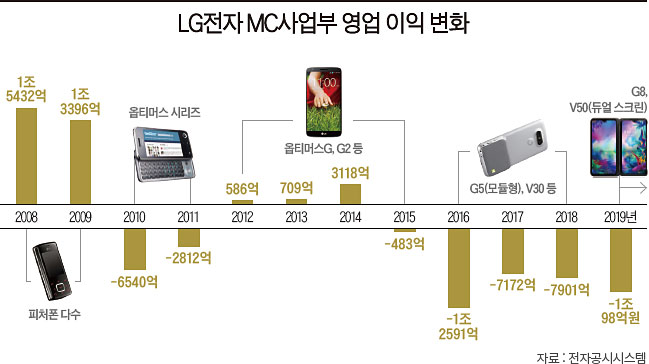

LG전자에 스마트폰 사업은 손해만 보면서도 포기할 수는 없는 ‘아픈 손가락’이다. LG전자 스마트폰 사업을 담당하는 MC사업본부는 올해 2분기 연결 기준 매출 1조3087억원, 영업손실 2065억원을 내며 21분기째 연속 적자를 기록했다. 하지만 한때 LG전자는 휴대전화 시장에서 세계 3위까지 올라섰던 회사였다. 2006년 ‘초콜릿폰’을 시작으로 ‘샤인’ ‘프라다폰’ 등 히트작을 연이어 내놓으며 2010년까지 연간 1억 대가 넘는 판매량을 기록했다. 그런 ‘LG 폰’을 수렁으로 빠뜨린 것은 시장의 패러다임이 바뀌는 결정적인 변곡점에서 내렸던 세 번의 판단 착오였다.

판단 착오 1│피처폰 달콤함에 스마트폰 시장 진입 늦어

LG전자의 첫 번째 판단 착오는 스마트폰 시장에 대한 전망을 잘못했다는 것이다. ‘아이폰 3GS’가 출시되던 2009년 6월, LG전자는 피처폰인 ‘아레나폰’을 주력 프리미엄 제품으로 내세웠다. 당시 LG전자 MC사업본부장이었던 안승권 사장은 2010년 신년 간담회에서 “올해 스마트폰 시장은 전체의 20% 정도로, 나머지 80%의 일반 휴대전화 시장을 놓칠 순 없다”며 스마트폰 시장의 성장세를 과소평가했다.

LG전자는 스마트폰의 핵심이 ‘운영체제’에 있다는 것도 간과했다. 안 사장은 “소비자는 그 안에 리눅스가 들어갔든 안드로이드가 들어갔든 상관 안 한다”며 자사 스마트폰의 주력 운영체제를 마이크로소프트(MS)의 ‘윈도 모바일’로 고수했다.

물론 철 지난 피처폰을 거들떠보는 사람은 없었고, 스마트폰보다는 PDA에 적합했던 윈도 모바일도 소비자의 외면을 받았다. 뒤늦게 안드로이드 스마트폰 개발에 뛰어든 LG전자는 2010년 ‘옵티머스 Q’를 시작으로 2012년까지 무려 11종의 옵티머스 시리즈를 내놓았지만, 기본적인 만듦새와 호환성이 떨어져 혹평을 받았다. 저만치 앞서나가는 경쟁사를 따라잡기는 이미 요원해진 상황이었다.

판단 착오 2│다들 내장형 배터리로 가는데…착탈식보다 더한 ‘모듈형’

그나마 LG전자가 2012년 출시한 ‘옵티머스 G’는 국내 판매량 100만 대를 기록하며 괜찮은 성적을 거뒀다. LG전자는 이를 계기로 ‘G 시리즈’를 새로운 플래그십(주력) 브랜드로 내세우며 반등을 시작한다. 후속작인 ‘G2(2013년)’와 ‘G3(2014년)’는 각각 누적 판매량 650만 대와 1000만 대를 기록했다.

가까스로 스마트폰 시장에 연착륙하는 것 같았던 LG 스마트폰은 2014년 10월부터 ‘단말기유통구조개선법(단통법)’이라는 암초를 만난다. 보조금 상한제로 가장 큰 장점이었던 ‘가격 경쟁력’이 약화되며 판매량이 곤두박질친 것. LG전자 MC사업본부는 2015년 3분기에 776억원의 영업 손실을 내며 적자 전환한다.

위기에 몰린 LG전자의 한 수는 모듈형 스마트폰 ‘G5(2016년)’였다. G5는 밑부분을 떼어내고 카메라 손잡이나 오디오 기기 등의 모듈 부품을 끼울 수 있어 ‘트랜스포머’ 폰으로 불렸다. 조준호 당시 LG전자 MC사업본부장은 “애플과 삼성의 양강 체제에서 우리는 우리 길을 갈 수밖에 없었고, 그 결과가 바로 색다른 개념의 스마트폰 G5”라며 “착탈식 배터리를 아래로 뺄까 옆으로 뺄까 고민하다가 ‘다른 걸 끼워도 되지 않나’ 하는 욕심이 생겼다”고 말했다. 가져서는 안 될 욕심이었다.

애초에 착탈식 배터리를 고수하기로 한 것부터 엇나간 판단이었다. 경쟁사였던 삼성전자는 2015년 출시한 ‘갤럭시 S5’부터 내장형 배터리를 적용해 두께를 줄이면서 방수·방진도 강화했다.

게다가 착탈식을 넘어 모듈형 스마트폰을 만든 것은 명백한 판단 착오였다. 모듈 부품 자체의 활용성도 떨어졌지만, 더 큰 문제는 심한 유격(벌어짐) 현상이었다. 시장의 외면을 받은 ‘모듈형 스마트폰 프로젝트’는 바로 폐기됐고, G5 사용자들은 별도로 구매한 모듈 부품을 이듬해 출시된 ‘G6’부터는 아예 사용할 수가 없게 됐다.

판단 착오 3│폴더블 대신 듀얼 스크린

현재 프리미엄 스마트폰 시장을 주도하고 있는 폼 팩터는 작은 화면과 큰 화면을 상황에 따라 자유롭게 바꿀 수 있는 접는 스마트폰, 즉 ‘폴더블(foldable)’이다. 세로로 접는 폴더블 폰은 휴대성을 극대화할 수 있고, 가로로 접는 폴더블 폰은 하나의 기기로 스마트폰과 태블릿의 기능성을 누릴 수 있다는 것이 장점이다.

그러나 LG전자는 일찌감치 폴더블 폰 경쟁에서 이탈을 선언한 상태다. 2019년 2월 삼성전자가 첫 번째 폴더블 폰인 ‘갤럭시 폴드’를 공개하며 승부수를 띄웠을 때, LG전자는 ‘듀얼 스크린’을 장착할 수 있는 ‘V50 ThinQ’와 ‘G8 ThinQ’로 맞섰다. 폴더블 폰 시장이 높은 기술 난이도에 비해 매력적이지 않다는 전망에서였다. 권봉석 LG전자 HE·MC사업본부장은 당시 기자간담회에서 “폴더블 폰 시장 규모를 70만~100만 대 수준으로 보고 있다”며 “폴더블 기술을 첫 5G폰에 적용할지에 대해 고민했지만 시기상조라고 생각했다”고 말했다.

대체재로 내세운 듀얼 스크린은 ‘폴더블이 아닌 폰더블(phone double)’이라는 야유를 받기는 했지만, 실사용 측면에서는 나쁘지 않다는 평가가 나왔다. 멀티 태스킹이나 모바일 게임 이용에 나름대로 편의성이 높고, 200만원을 훌쩍 넘는 ‘갤럭시 폴드’에 비해 반값 정도로 저렴하다는 점에서였다.

다만 폴더블 폰 시장은 LG전자의 예측보다 빠르게 성장하고 있다. 시장 조사 업체 카운터포인트리서치에 따르면 폴더블 폰 시장 규모는 2019년 70만 대에서 2020년 450만 대, 2022년 2400만 대 규모로 빠르게 성장할 것으로 전망된다. 글로벌 스마트폰 제조사들은 폴더블 폰 시장을 ‘차세대 먹거리’로 지목하고 치열한 기술 경쟁을 벌이고 있다. 특히 선두 주자인 삼성전자가 9월 1일 공개한 ‘갤럭시 Z 폴드2’는 전작들의 단점을 대폭 개선했다는 평가를 받았다. 후발 주자인 화웨이와 모토롤라도 각각 폴더블 폰 ‘메이트 X2’와 모토 레이저 5G’ 출시에 박차를 가하고 있다. LG전자는 접지 않고 돌리는 ‘LG 윙’을 내놓았다.