“Good business is the best art.”

직역하면 “좋은 사업은 최고의 예술이다”가 된다. 도치법으로 해석하면 “최고의 예술은 좋은 사업이다”가 된다. 이 말을 스티브 잡스가 했다면 앞의 해석이 옳았겠지만 앤디 워홀이 했기 때문에 후자가 진실에 가깝다. 하긴 스티브 잡스는 자신을 예술가로 여겼고 앤디 워홀은 사업가가 되기를 원했기 때문에 사업을 예술적으로 해서 돈을 버나 예술을 사업으로 해서 돈을 버나 결국은 같은 지점에 이른다. 예술이 사업이고 사업이 예술이며 종착역은 ‘돈’이다.

호모 사피엔스가 지구를 지배하고 우주로까지 손을 뻗친 원동력은 ‘탐욕’이다. 인간에게서 탐욕을 제거하면 인류는 연료 떨어진 자동차처럼 멈춰버릴 것이다. 정치, 경제, 철학, 종교, 예술 등 인간이 만든 모든 시스템과 규율은 탐욕을 긍정하고 이를 실현하되 또한 다스리기 위한 장치다. 탐욕을 구현하기 위해 인간이 만든 가장 슬기로운 도구가 자본주의다. 돈을 많이 벌고 불리기 위해 자본, 기술, 과학을 결합시키며 나아가 남의 기술과 돈을 빌려 지렛대로 이용한다. 효율적인 생산을 위해 분업을 하고 자동화한다. 실제 돈만으로는 부족해 금융시스템을 만들어 새로운 사업에 돈을 대기 위한 가상의 통화를 끊임없이 창출한다. 소비를 촉진하려 온갖 마케팅 기법을 만들어내며 필요하지도 않은 물건을 사게 하고 급기야는 소비를 미덕의 차원으로 승화시킨다. <사피엔스>를 쓴 유발 하라리는 기술, 과학, 경제 규모면에서 중국이나 인도, 여타 유럽 지역에 비해 한참 뒤떨어져 있던 서유럽이 세계를 지배하게 된 것은 자본주의를 발명한 덕이라고 말한다.

예술작품 개념 바꾼 뒤샹의 ‘변기’

자본가들은 모험가들에게 돈을 대서 식민지를 개척해 자원을 약탈하고 그들이 만든 상품을 팔았다. 이것이 기업가정신(entrepreneurship)이다. 유발 하라리는 한반도를 예로 든다. 1945년에 남북한은 동일한 스타트 라인에 서있었지만 자본주의를 택한 대한민국과 공산주의를 택한 북한의 오늘날의 격차를 보라는 것이다. 세계의 절반을 지배했던 공산주의는 여기저기 불그스레한 얼룩만 남기고 사라졌다. 오류는 인간의 탐욕을 부정하는 데 있었다.

서양예술이 세계를 지배한 것도 예술가들의 기업가정신이다. 일반적으로 예술의 정통성과 진정성은 예술가의 손으로부터 나오는 것으로 받아들여져 왔다. 그러나 이런 가치관이 전 시대를 관통했던 것은 아니고 모든 예술가들이 믿었던 것도 아니다. 레오나르도 다빈치 같은 르네상스의 거장이나 로댕 같은 예술가들이 장인, 조수들에게 작업을 맡겼고 루벤스도 마케팅에 바빠 그림은 다른 사람이 그리게 했다. 이런 방식을 모두 공개하거나 부끄럽게 생각했던 것도 아니었다. 비난이 없진 않았다.

본격적으로 예술에 자본주의적 생산방식을 도입한 사람은 마르셀 뒤샹이다. 대량생산된 남성의 소변기에 사인을 해서 예술품이라고 주장한 것은 당시에는 받아들이기 어려운 도발이었다. 뒤샹이 시도한 것은 예술의 해방이었지만 결과적으로는 예술품 생산 방식도 자유롭게 했다. 뒤샹이 처음 전시에 출품했던 ‘오리지널’ 변기는 어떤 심사위원이 부숴버렸지만 ‘진품’ 변기는 지금 15점이나 존재한다. 이 작품은 20세기 최고의 미술품으로 평가받고 있다. 이후의 예술가들은 뒤샹의 철학을 내세우며 창작의 자유를 만끽하게 됐다. 오늘날에는 뒤샹의 혁명이 더욱 진보해 예술가가 예술이라고 주장하는 모든 생산품과 행위가 예술로 인정받고 누구나가 예술가가 될 수 있다는 생각이 보편화됐다. 뒤샹도 생업의 측면에서는 예술가이기보다 체스 선수였다. 어느 예술가도 자신의 자격이나 작품의 가치를 심사받을 필요가 없어졌다. 무엇에도 구속받지 않는 진정한 ‘예술을 위한 예술’이 가능해졌다. 이를 파괴와 무질서, 타락이라고 개탄하는 견해도 만만치는 않다.

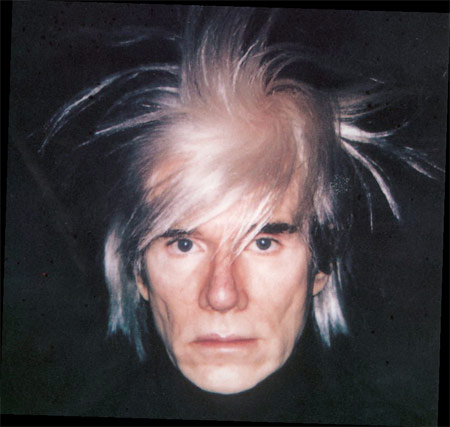

기업가정신이 가장 투철했던 작가는 앤디 워홀이다. 그는 예술에 있어서의 희소성과 독창성, 작가의 흔적(정체성)을 모두 거부했다. 상업용 인쇄술인 ‘실크 스크린’이라는 제조방식을 도입, 공장을 세우고 직공을 채용해 대량생산 시스템을 갖췄다. 그가 원한 것은 작품의 대량생산과 대량소비고 돈을 버는 것이었다. 그는 ‘캠벨수프 깡통’ ‘코카콜라 병’ ‘마릴린 먼로’ ‘미국 화폐’처럼 미학과 거리가 먼 대상을 찍어내 예술로 팔았다.

그리고 돈을 버는 것이었다. <사진 : 조선일보 DB>

‘돈’ ‘자본’에 집착했던 앤디 워홀

그는 대중문화와 예술의 장벽을 허물었다. 그는 저서 <아메리카>에서 “미국의 사상은 훌륭하다. 똑같을수록 미국적이기 때문이다. 이 나라가 훌륭한 이유는 가장 돈 많은 소비자가 가장 빈곤한 소비자와 똑같은 물건을 살 수 있는 전통을 만들었다는 것이다”고 썼다. 그의 저서 <앤디 워홀의 철학>에서는 “나에게 돈은 완벽한 순간이다. 돈에 내 기분이 달려있다”고 썼으며 그의 조수 중 한 명은 “마지막에 그는 돈 생각밖에 안 했다. 돈은 그가 생각하는 전부였다”고 말했다. 그는 침대 밑에 돈을 쌓아놓고 살았다. 그는 ‘팝아트의 교황(Pope of Pop)’이 됐으며 이후 제프 쿤스, 데미안 허스트, 무라카미 다카시 등 그의 신도들을 양산했다.

앤디 워홀은 때로 사인조차도 남에게 시켰다. 작품의 진위 여부에 크게 의미를 두지 않았다. 워홀에게 진위는 양심의 문제가 아니라 ‘돈’의 문제였다. 가짜가 그의 작품값을 떨어뜨리지 않는 한 그는 개의치 않았다. 1984년 어느 날 유명 경매회사를 다녀온 그는 “엄청난 위작이 있었는데 거기에 서명을 했습니다. 왜 그랬는지 나도 모르겠습니다”라고 말했다. 그의 정서에 도덕, 윤리는 없었다. 무명인이 만든 작품에 유명인의 사인으로 브랜드 가치를 얹어서 잉여가치를 높이는 행위는 윤리적 판단만 제거한다면 자본이득(capital gain)을 극대화하는 최고의 자본주의적 방식이다. 이때의 상품가치와 노동가치의 차이 즉, 잉여는 자본가의 착취가 아니라 기업가정신의 대가이다. 상품이나 노동의 가치를 정하는 것은 윤리가 아니라 시장이다. 위작이나 대작의 유혹은 치명적이다.

1995년 앤디 워홀 재단 내에 만들어졌던 진위감정위원회(Authentication Board)는 오락가락하는 판정으로 무수한 소송에 시달리다 2011년에 없어졌다. 앤디 워홀 작품의 진위를 가려줄 수 있는 권위는 어디에도 없다. 본인의 머릿속에 아예 존재하지 않았던 진위문제에 대해 본인 사후에 누군가가 왈가왈부한다는 것은 희극이다. 이 모든 상식적인 흠결에도 앤디 워홀의 미술사적 위치나 시장 가치는 나날이 높아지고 있다. 앤디 워홀은 물질만능주의, 소비지상주의 시대에 죽어서도 교황으로 군림하고 있다. 옳고 그름을 넘어 그는 우리가 만든 신앙이다. 작금의 이우환·조영남 등의 위작·대작에 관한 사태는 그들만의 문제도, 대한민국만의 문제도 아니다. 인간의 문제다.

▒ 김순응

서던캘리포니아대(USC) 경영학 석사, 하나은행 자금본부 본부장, 서울옥션 대표, 케이옥션 대표