자동차 하면 으레 내연기관을 떠올린다. 휘발유와 경유(디젤) 엔진은 지금까지 양립하고 있으며, 하이브리드를 거쳐 최근에는 모터를 사용하는 전기차도 등장했다. 엔진과 자동차의 역사는 항상 궤를 같이해 왔다고 해도 과언이 아니다. 자동차는 정확히 동력으로 움직이는 이동 수단이나 탈것을 뜻하는데, 최초의 자동차를 논할 때 이 기준이 국가별로 다양했다.

최초의 자동차 기원은 나라별로 논란이 있다. 하지만 보편적으로 프랑스의 포병 장교 조셉 퀴노가 1770년 선보인 증기기관으로, 움직이는 파르디에 아 바푀르(fardier à vapeu)를 기원으로 본다. 다만 이탈리아와 독일의 입장은 조금 다르다. 자동차라는 용어가 등장하기 전 이탈리아는 중세시대에 레오나르도 다빈치가 설계한 태엽 수레를 최초의 자동차라고 얘기한다. 독일은 카를 벤츠가 1886년 공개한 페이턴트 모터바겐을 내세우고 있다.

파르디에 아 바푀르가 최초의 자동차로 인정받는 건 사람이나 동물의 힘이 아닌 보조 장치의 힘으로 움직이는 기관 개념을 처음 도입했기 때문이다. 독일의 페이턴트 모터바겐은 내연기관 최초의 특허와 문서상 기록을 보유해 최초의 내연기관 자동차로 인정받는다. 이에 대해 이탈리아나 프랑스는 내연기관에 대한 기술이 페이턴트 모터바겐 등장 이전부터 자국에 존재했지만, 서류상 인증된 기록이 남아있지 않아 인정받지 못했다는 주장을 하고 있다. 어찌 됐든 엔진(기관)은 자동차를 논할 때 빠지지 않는 장치다.

내연기관이 등장하고서도 자동차는 증기기관으로 움직이는 경우가 많았다. 1920년대까지만 해도 미국에선 증기차와 전기차가 시장의 약 70%를 차지할 정도였다. 그러나 내연기관이 발전함에 따라 증기차와 전기차는 자취를 감췄고 자동차 회사들의 본격적인 엔진 기술 경쟁이 시작됐다.

초기의 자동차 회사들은 대부분 농기구를 만들던 대장간에서 출발한 경우가 많았다. 여기에 당대 기술자들이 하나둘 모이기 시작하면서 증기기관 같은 초기 기관이 등장했고, 점점 효율을 높이는 쪽으로 발전했다. 카를 벤츠의 내연기관도 효율이 높지 않았다. 1000cc도 되지 않는 엔진은 0.6마력을 냈다고 한다. 참고로 얼마 전 도요타에서 내놓은 ‘GR 야리스’는 1600cc 직렬 3기통 직분사 터보엔진에 최고 출력은 272마력에 이른다.

본격적으로 내연기관의 시대가 시작되자 자동차 업체들은 엔진을 기술력의 상징이 되는 지표로 제시했다. 지금이야 다운사이징(소형화), 자율주행, 첨단 인포테인먼트가 기술력의 척도지만, 엔진은 상당히 오랜 시간 자동차 회사의 상징이자 아이콘이었다. 미국에서 대량생산이 시작된 시절에도 엔진은 자동차 산업의 척도와 같았는데, 자동차 회사라면 당연히 자체적으로 개발한 엔진을 갖고 있어야 했다.

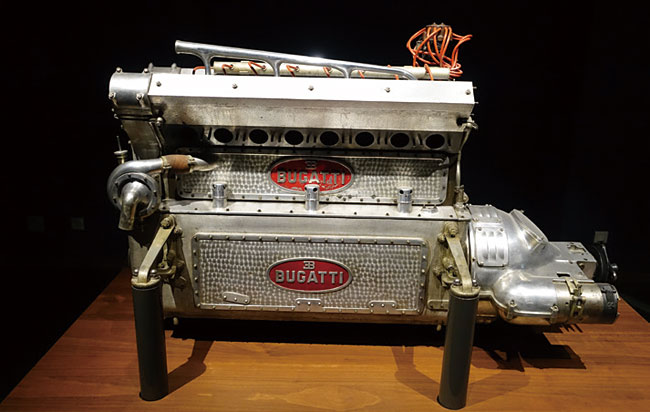

생산 방식에 차이는 있지만, 유럽 자동차 회사들은 엔진에 대해 더 많은 개발비를 투자하고 보다 효율이 높은 설계를 선보이기 시작했다. 부가티나 마세라티, 알파 로메오, 피아트 같은 회사들은 더 높은 출력을 내기 위해 직렬 8기통 엔진을 선보였다.

자동차 업체들은 효율을 높이기 위해 기통 수를 늘리는 것과 실린더 배치를 변경하는 것에 주목했다. 대형 엔진으로 보편화한 V형 엔진도 생각보다 오래된 구조다. 최초의 V형 엔진은 전설적인 엔진 설계자인 빌헬름 마이바흐가 1889년 다임러에서 개발했다. 이후 V형 엔진은 부피가 큰 직렬 엔진으로 대체됐는데 최초의 V8 엔진은 자동차가 아닌 보트와 항공기에 먼저 사용됐다.

작은 배기량으로 비교적 높은 출력을 낼 수 있었던 V4 엔진은 란치아가 가장 유명했다. 1922년 ‘람다’부터 V4 엔진을 사용한 란치아는 1970년대 ‘풀비아’까지 V4 엔진 모델을 생산했다. 포드에서 개발한 V4 엔진은 보다 많은 차종에서 사용했다. ‘타우너스’를 비롯해 ‘컨실’ ‘카프리’ ‘1세대 머스탱’과 사브의 ‘95’와 ‘96’에도 V4 엔진을 사용했다. 1980년대 이후 V4 엔진은 비슷한 배기량의 직렬 엔진(2000cc 이하)의 효율이 높아지고 생산 공정이 간단해짐에 따라 역사 속으로 사라졌다.

반면 여전히 고출력을 요구하는 대배기량에서는 V6 이상 엔진이 강세를 보이고 있다. 쉽게 설명해 4기통까지는 직렬 엔진이, 6기통부터는 V형 엔진이 보편화한 것이다.

로터리 엔진, 내구성·연비·배기가스 문제에 양산 부진

직렬 엔진이나 V형 엔진처럼 피스톤의 왕복운동을 회전운동으로 바꾸는 엔진이 가장 익숙하지만, 효율을 높이기 위해 등장한 로터리 엔진은 타원형의 하우징 안에 삼각형의 로터를 돌려 동력 손실을 줄여 관심이 쏠렸다. 1951년 독일의 펠릭스 반켈 박사가 개발한 로터리 엔진은 한때 꿈의 엔진으로 불릴 정도로 획기적이었다. 피스톤을 사용하는 왕복운동 엔진과 비교하면 구조가 간단하고 가벼우며, 배기량도 절반 수준 이하인 로터리 엔진을 탑재한 첫 양산차는 NSU에서 등장했으나 신뢰할 수 없는 내구성과 높은 연비, 배기가스가 늘 문제였다.

여전히 실험단계에 가까웠던 로터리 엔진은 NSU의 바이크와 양산차를 비롯해 메르세데스-벤츠의 콘셉트카인 ‘C111’ ‘AMC 페이서’ 등에 사용되면서 개량이 시도됐지만, 결과는 좋지 않았다. 그러나 로터리 엔진에 관심을 보인 자동차 업체들은 상당히 많았다. 포드와 GM, 닛산, 시트로앵 등 대중차 메이커들은 로터리 엔진의 획기적인 구조에 관심을 보였으나 결국 특허는 1961년 마쓰다에 팔렸다. 마쓰다만이 현재까지 유일하게 로터리 엔진 연구를 진행하고 있지만 양산화가 제대로 이뤄지지 않고 있다. 마쓰다는 로터리 엔진을 가솔린 외에 디젤과 수소, 하이브리드 등 다양한 방식으로 개량했으나 이들 방식의 차 양산 계획은 아직 미정이다. 최후의 로터리 엔진 자동차는 마쓰다 ‘RX-8’로 2012년 단종됐다.

V8 엔진을 가로로 두 개 연결한 W16 엔진은 현재 폴크스바겐 그룹 산하 슈퍼카 브랜드인 부가티가 사용하고 있다. 자동차 엔진이 점점 소형화되는 와중에 폴크스바겐의 W 엔진은 부가티와 아우디, 벤틀리의 콘셉트 모델에도 장착됐다. 폴크스바겐 그룹은 W16보다 사이즈가 작은 W12(V6 엔진을 가로로 두 개 연결한) 엔진을 벤틀리 ‘콘티넨털 GT’ ‘플라잉 스퍼’ ‘벤테이가’에 사용 중이다.