사진의 역사 속에는 수많은 익명의 사진가가 있다. 익명이라는 말은 기본적으로 누가 찍었는지 모른다는 저자 미상의 의미이지만, 널리 자신의 이름을 알리지 못했다는 무명이라는 의미에서도 사용되곤 한다.

사진에 대한 애호 속에 평생 수많은 사진을 찍는 사람들이 있다. 작가가 되고자 하는 사람도 있고 취미인 이들도 있다. 아날로그 시대에 이들이 남긴 필름은 버려지거나 가족의 유산이 되거나 혹은 벼룩시장으로 흘러 들어갔다. 디지털 시대에는 외장 하드나 메모리 칩에 혹은 웹 클라우드 어딘가에 이미지가 데이터로 보관되어 있다.

특별한 계기를 통해 무명의 사진가가 이름을 얻게 되는 사례들이 종종 있다. 가장 유명한 사람은 아마도 비비안 마이어일 것이다. 평생 보모로 일하며 번 돈으로 필름을 사고 15만 장에 달하는 사진을 찍었지만, 살아생전 책을 출간한 적도 이름을 알린 적도 없었다. 비비안 마이어가 헐값에 넘긴 필름과 프린트를 수집가들이 벼룩시장에서 발견해 구매했는데 그중 가장 많은 양을 구매한 존 말루프가 이미지 공유 플랫폼인 플릭커에 이미지를 게시한 것을 시작으로 책 출간, 전시 등을 통해 비비안 마이어는 세계적으로 이름을 알리게 되었다.

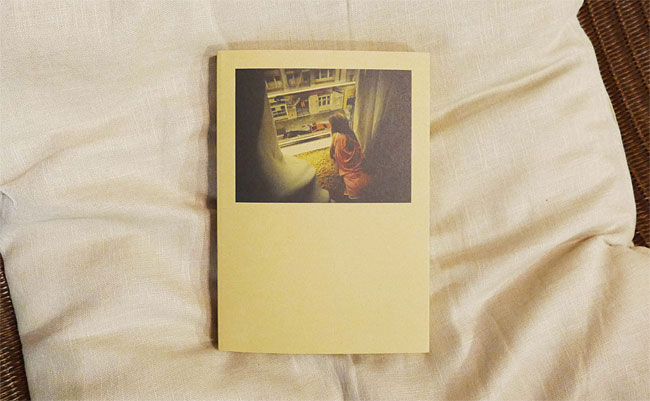

‘기차가 가득한 다락방(2020, MACK)’ 역시 무명의 사진가였던 알베르토 디 레나르도(Alberto di Lenardo)의 사진을 담은 책이다. 그는 살아생전 가족 외에는 자신의 사진을 누군가에게 보여주거나 사진으로 이름을 알린 적이 없었다. 어떠한 계기로 그의 사후에 이 책이 출간될 수 있었을까? 출판사의 책 소개 페이지에는 그의 이름 옆에 한 명의 저자가 더 표시되어 있다. 이름은 카를로타 디 레나르도(Carlotta di Lenardo). 알베르토 디 레나르도의 손녀다. 이 책은 손녀인 카를로타가 할아버지의 다락에 보관되어 있던 1만1900장 남짓의 사진을 토대로 만든 사진집이다.

이탈리아 북동부 지역의 도시 우디네의 할아버지 집에는 도서가 보관된 방이 맨 꼭대기에 있었다. 작가가 어린 시절 할아버지 집을 찾을 때마다, 할아버지는 그 방의 책장 사이에 숨겨진 비밀 문을 열어주었는데, 그 방에는 할아버지가 평생 수집한 모형 기차와 레일이 가득했다. 작가의 어린 시절 기억에는 그 방에서 느꼈던 놀라움과 즐거움이 가득했고 책 제목을 이 기억에서 따와 ‘기차가 가득한 다락방’이라 지었다.

작가가 열여섯 살이던 무렵, 할아버지는 또 다른 자신의 열정을 손녀에게 알려주었는데, 그것은 사진이었다. 할아버지는 이름을 알린 사진가는 아니었지만, 평생 찍어온 사진들을 손녀에게 공유하기 시작했다. 카를로타는 이 사진들이 단순한 가족 스냅샷을 넘어서는 아름다움을 가지고 있다고 생각했다. 그리하여 5년간에 걸쳐 할아버지가 남긴 사진들을 들여다보았고 1만1900여 장의 사진을 145장으로 추려 더미북을 만들었다. 2018년 병원에 입원해 있던 할아버지에게 이 더미북을 보여줄 수 있었고 이후 할아버지는 그해 88세의 나이로 세상을 떠났다.

이 더미북 이야기가 여기서 끝나지 않고, 어떻게 출판사에서 사진집으로 출간돼 세상의 빛을 볼 수 있었을까? 사실 손녀 카를로타는 영국의 사진 전문 출판사 MACK에서 일하고 있는 디자이너다. 카를로타가 자신이 만든 더미북을 동료 편집자들에게 보여주자, 이를 본 동료들이 즉각 이 책의 공식 출판을 추진했던 것이다.

카를로타가 사진집 출판사에서 일하고 있지 않았다면, 그와 같은 ‘우연’이 없었다면 ‘알베르토 디 레나르도’라는 이름은 여전히 세상에 알려지지 않은 수많은 익명의 사진가 가운데 한 명으로 남았을지 모른다. 그렇다면 알베르토는 그저 운이 좋았던 걸까? 글쎄,카를로타의 삶을 들여다보면, 이는 그저 우연이 아니었던 것 같다.

“이 사진들 그리고 이 사진들을 나와 공유하며 즐거워하던 그의 모습 덕분에 나는 사진을 사랑하게 됐다고 할 수 있다. 그리고 정말로 그것이 나의 직업 전체에 영향을 주었다. 그의 사진을 바라보던 경험은 무의식적으로 나에게 어떤 미감을 심어주었고 할아버지 때문에 사진을 공부하러 밀라노로 가는 결정을 내리게 되었다. 이후 나는 사진 편집, 이미지 리서치, 북 바인딩을 공부했고 사진집이라는 것을 사랑하게 되었다. 그리하여 영국으로 가게 된 나는 현재 MACK에서 디자이너로 일하게 된 것이다.”

손녀의 편집과 디자인을 통해 출판된 ‘기차가 가득한 다락방’은 이탈리아의 중산층으로 20세기를 살았던 알베르토가 삶의 즐거운 순간들에 카메라를 들고 해변이나 산, 거리나 바, 로드트립의 여정 속에서 사랑하는 가족, 친구, 때로는 타인을 담은 사진들을 보여준다. 카를로타는 그의 사진을 보며 자신이 느꼈던 자유로운 감성을 책을 통해 전하고 싶었다고 한다. 코댁크롬 필름에 담긴 이탈리아 정경은 이름이 알려진 그와 동시대 작가들인 루이지 기리, 귀도 귀디 등을 떠올리게 한다. 그럼에도 보다 과감한 구도로 대상을 담으면서도 서정적인 드라마가 펼쳐지는 듯한 사진들이 깊은 인상을 남긴다.

여기에는 사진을 찍은 알베르토의 역할이 물론 크다. 하지만 그의 사진이 돋보일 수 있도록, 또 독자에게 강한 인상을 남길 수 있도록 사진집을 세밀히 구성한 카를로타의 공 역시 그에 못지않게 크다 할 수 있다. 이 책은 ‘어느 작가의 책인가’ 하고 묻는다면, 통상적인 좁은 저자의 개념에 따라 사진을 찍은 알베르토의 책이라고만 묘사하는 것이 이 책에 대한 합당한 설명일까? 그렇지 않다고 생각한다. 이 책은 기차가 가득한 다락방에서 잠들어 있던 사진이 세상의 빛을 볼 수 있게, 그리하여 할아버지가 이름을 얻게 한 카를로타의 책이기도 하기 때문이다. 사진을 찍은 이는 알베르토지만 사진집을 만든 이는 카를로타다.

동시대 사진 출판은 사진을 ‘찍은’ 사람뿐 아니라 사진을 ‘보여주는’ 사람의 역할도 점차 더 강조하고 있다. 카메라를 들지 않았지만, 세상에 존재하는 수많은 사진 가운데 가치 있는 사진을 선택하고 특정 관점에서 조망하여 독자 혹은 관객에게 보여주는 사람. 이들은 벼룩시장에서 사진을 수집하다 아이디어가 번뜩 떠올라 특정 주제로 사진을 선별하기도 하고, 널리 알려진 유명 작가의 사진 아카이브 속에서 사람들이 미처 알지 못한 면모를 끄집어내기도 하며, 카를로타처럼 가까운 누군가가 남긴 사진에서 출발하기도 한다.

사진을 찍는 일 그리고 보기에 꽤 그럴싸한 사진을 남기는 일이 기술적으로 쉬운 시대, 어쩌면 인공지능(AI)이 사진가가 설 자리를 위태롭게 만들지 모를 시대에, 어느 사진을 어떤 방식으로 보여줄 것인가에 능동적으로 개입하는 역할이 재평가된다는 점이 흥미롭다. 이것은 역설이라기보다 오히려 자연스러운 귀결이 아닐까. 중요한 것은 수없이 존재하는 사진 자체가 아니라 그 가운데 어떤 사진을 우리가 주목할 필요가 있으며 어떤 의미를 찾아낼 수 있을지이기 때문이다.

▒ 김진영

사진책방 ‘이라선’ 대표,서울대 미학과 박사과정