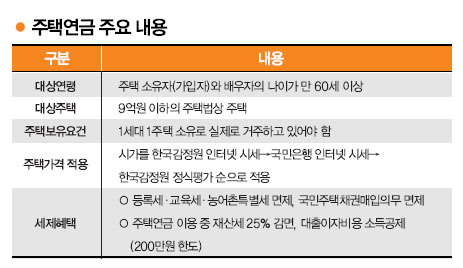

2007년 7월 처음 선보인 주택연금은 공기업인 한국주택금융공사의 금융상품이다. 60세 이상(부부일 경우 모두 만 60세 이상)의 고령자가 소유하고 있는 집을 담보로 제공하고 노후생활비를 매달 연금방식으로 지급받는 ‘역모기지론’이다. 평생 동안 가입자·배우자에게 거주와 연금 수령을 동시에 보장한다.

단, 신청일 현재 소유한 주택이 1채여야 하며 9억원 이하의 주택만 가능하다. 또한 경매신청·압류·가압류·가처분 등 법적 권리침해가 없어야 한다.

연금 수령은 별도의 수시인출한도 설정 없이 월지급금을 평생 지급받는 ‘종신지급방식’과 수시인출한도를 설정하고 나머지 부분을 월지급금으로 평생 지급받는 ‘종신혼합방식’이 있다. 즉 가입자는 목돈이 필요한 때를 대비해 수시인출한도를 미리 설정하고 필요한 때에 찾아 쓸 수 있다. 의료비, 혼례비 등 일반 용도인 경우에는 대출한도의 30% 이내(최대 1억5000만원), 주택담보대출 및 임대보증금 상환용도인 경우에는 대출한도의 50% 이내(최대 2억5000만원)다.

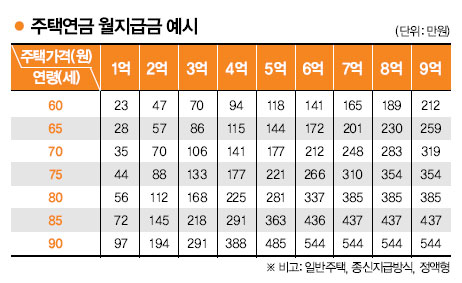

월지급금 유형은 △평생 고정된 정액형 △해마다 3%씩 감소하는 감소형(초기에 많이 받는 방식) △매년 3%씩 증가하는 증가형(나중에 많이 받는 방식)이 있다.

가장 중요한 것은 월 수령액이다. 월지급금은 가입시점의 연령과 주택가격이 높을수록 많아지며 부부의 경우에는 적은 나이를 기준으로 연금액이 결정된다. 예를 들면 3억원짜리 일반주택인 경우 70세에는 106만원, 75세는 133만원의 연금을 받을 수 있다. 집값이 상승하거나 하락해도 연금 액수는 변하지 않는다. 즉, 가입시점의 주택가격이 기준이다. 때문에 부동산가격이 대세하락할 것이라 예상한다면 일찍 가입하는 것이 유리하다.

역모기지론이라 불리는 것에서 짐작할 수 있듯이 주택연금은 대출상품의 일종이다. 따라서 CD(양도성예금증서)금리+1.1%의 이자를 낸다. 이 이자는 노후소득이 없는 고령자 특성을 감안해 납부하는 것이 아니라 매월 대출원금에 가산된다. 주택연금 종료시 대출원금과 함께 주택을 처분해 상환하면 된다.

가입시점에 주택가격의 2%를 보증료로 납부해야 하고 매년 0.5%의 보증료를 추가로 내야 한다. 예컨대 3억원의 주택을 담보로 주택연금에 가입했다면, 초기 보증료만 600만원이다. 물론 대출금으로 가산되는 형태라 당장 목돈을 내야 하는 것은 아니지만 주택연금을 중도해지한다면 이 금액은 돌려받을 수 없다.

다만, 주택연금에 가입하면 세금을 깎아준다. 재산세를 25% 감면해주는데 5억원을 초과하는 주택의 경우 5억원에 해당하는 세금만을 감면한다. 대출이자비용도 연간 200만원까지 소득공제를 받을 수 있다. 아울러 근저당권을 설정할 때 내는 등록세(설정금액의 0.2%), 국민주택채권매입의무비율(설정금액의 1%) 등이 면제된다.

이때 유념할 것은 거주지 제약이 발생한다는 점이다. 질병치료나 입원하는 경우를 제외하고 1년 이상 집을 비우면 연금계약이 해지된다. 이사계획이 있으면 가입을 뒤로 미루는 것이 좋다.

주택연금을 받다가 부부 모두 사망하면 연금지급이 중단되고 상속인이 상환하지 않으면 주택을 처분해 대출금을 정산한다. 이때 주택처분가격보다 상환해야 하는 금액이 적으면 차액을 상속인에게 돌려준다. 반대로 주택처분가격이 적은 경우는 부족분을 상속인에게 청구하지 않고 공사가 대신 부담한다. 따라서 가입 후 일찍 사망하더라도 손해 볼 일이 없으며, 오래 살수록 주택가격 이상의 주택연금을 받을 수 있다.

주택연금은 지난 8월 18일 기준 6000명이 가입했다. 전체 가입 대상인 300만명의 0.2%에 불과하지만 매년 빠르게 증가하는 추세다. 베이비붐 세대(1955~1963년생)가 은퇴하면 더욱 늘어날 전망이다. 주택금융공사측은 2040년이면 가입자가 45만명으로 증가할 것으로 보고 있다.

Tip. 주택연금 운용 시뮬레이션 분석 결과

집값 상승률 반토막시 적자구조 전환

주택연금이 30년 뒤에 적자 운영으로 돌아설 것이란 전망이 나오고 있다. 주택금융공사가 집값 상승률이 반토막 날 경우를 가정해 시뮬레이션 분석을 한 결과, 주택연금은 2040년을 기점으로 연금지급액이 운용수익을 초과하는 적자구조로 전환되는 것으로 나타났다.

주택금융공사는 현재 주택연금 가입자에게 주는 월지급액을 산정할 때 집값 상승률을 연 3.5%로 적용했다. 그러나 출산율 저하로 인한 주택수요 감소 등을 고려해 집값 상승률을 연 1.6%로 추정하면 장기적으로 적자 운영이 불가피하고 국민연금처럼 정부재원을 투입해야 한다는 얘기다. 만약 부동산 대폭락이 현실화되면 걷잡을 수 없는 상황으로 치달을 수 있다.