The Value of Gold & Gold Story

Heavenly Taste, Gold Food

먹음직스럽다. 탐하고 싶다. 바로 이 음식이라면 천국의 맛이라 상상이 된다.

역사적으로 권력이 강하고 불로장생을 꿈꾸던 인물들은 금가루를 먹음으로써 ‘성공, 아름다움, 영원함’을 지키고자 했다. 괴팍하기로 유명했던 로마의 엘라가발루스(Elagabalus) 황제는 금가루를 비롯해 은가루, 진주가루, 비치가루 등 보석으로 만든 양념통을 갖추고 요리에 이를 뿌려 먹는 것을 즐겼다. 또한 스스로 여황제에 오른 측천무후(則天武后)는 금부처로 환생하기를 꿈꾸며 아침·저녁으로 금가루를 먹었다고 전해진다.

그렇다면 정말 금에는 그들의 생각처럼 특별한 효능이 있는 것일까. 한의학에서는 금이 진정 강화와 정신적인 안정작용을 한다고 밝히고 있다. 특히 동의보감에 따르면 금은 정신을 맑게 하고 경기와 간질병을 진정시키고 혈맥을 조절하는 기능이 있다고 한다. 우황청심환이 금박에 싸여 있는 이유가 바로 여기에서 출발했다고 한다.

하지만 아쉽게도 금은 음식으로서의 맛과 향에 큰 가치를 주지는 못한다. 아무런 맛과 향이 느껴지지 않는다. 그럼에도 불구하고 금은 단지 금이라는 이유만으로 우리의 식욕을 자극하기에 충분하다. 이유는 단 하나, 이보다 더 화려하고 럭셔리한 식재료는 세상 어디에도 없기 때문이다. 이런 골드의 맛을 제대로 느껴보고 싶다면 금가루를 이용한 요리를 만드는 곳을 찾자. 대표적으로 리츠 칼튼 서울 리츠델리에서 맛볼 수 있는 골드 푸드들을 소개한다.

1. 왼쪽부터 순서대로 ‘골드 초콜릿 필로 쿠키’, ‘카라멜 골드 빈 타르렛’, ‘체스넛 와인젤리 금 케이크’, ‘카프치노 타피오카 롤’, ‘가나쉬 금빛 쿠키’.

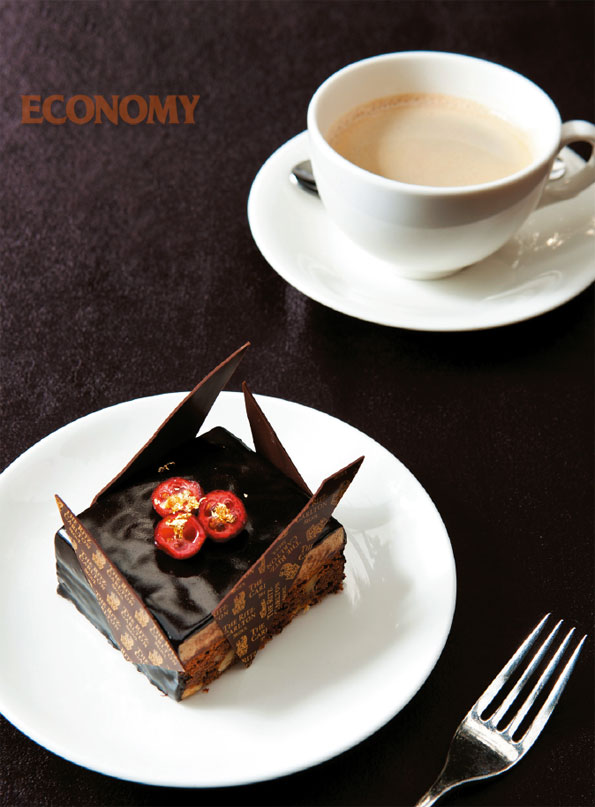

2. ‘카라이브 초콜릿 무스 금가루 레몬과 베리컴포트’ 카라이브 초콜릿 무스를 초코릿 스프레이 해 베리컴포트를 뿌려주고 금가루를 사용해 데코레이션 했다.

3. ‘체리 금가루 케이크’ 체리무스와 체리글라사쥬로 데코레이션 했다.

● 34년 경력의 리츠 칼튼 서울 제과주방 총괄 이창수 파티쉐의 작품.

Luxury Gold Jewelry

부와 권력의 상징이라면 단연 주얼리를 빼놓을 수 없다.

손 안에 쥔 골드 만년필부터 손목에 찬 골드 시계까지. 장인의 숨결이 느껴지는 이 주얼리들과 함께하자.

인간의 표현 욕구를 위한 매개체로서 중요한 액세서리의 역사는 고대 이집트와 로마, 그리스로 거슬러 올라간다. 최초 구석기인들은 악령을 쫓기 위해 동물의 이빨이나 뼈로 만든 목걸이를 미신적 종교관에 따라 착용했고, 이집트 시대 이후 미적 욕구를 만족시키고자 보다 정교하고 화려한 액세서리가 등장하기 시작하면서 금으로 만든 제품들이 생겨났다. 목걸이와 팔찌, 귀걸이까지 금으로 장식한 액세서리들은 과거 사람들을 치장하는 역할을 했다. 쉽게 설명하면 액세서리는 인류의 역사와 함께, 즉 인간이 생활하면서부터 생겨난 것이다. 심지어 의복과 같은 의미로, 또는 의복보다 앞서 사용하기 시작했다고 생각하면 된다.

고대 이집트에서는 의복의 형태가 단순하고 노출이 많았기 때문에 자연히 신체에 걸치는 액세서리가 정교하고 화려하게 발달했다. 결국 이집트에서 액세서리는 의장의 일부였던 것이다. 고대 이집트와 로마에서는 금속을 다루는 기술이 크게 발달해 여러가지 광석을 금과 은으로 연결해 만든 장신구의 종류가 다양했던 것. 중세는 기독교의 영향으로 종교적 의미에서 장신구가 유행했고, 르네상스에 들어오면서 금장식의 액세서리에 보석을 넣은 더욱 화려한 제품들이 만들어지기 시작했다.

1. 레드 골드로 만든 몽블랑의 커프스링크다.

2. 까르띠에의 ‘팬더(불어로 표범) 드 까르띠에 링(Panthe′re de Cartier ring)’이다. 정열적인 까르띠에의 심볼로 자리 잡은 팬더 장식이 돋보인다.

3. 불가리의 강렬한 카리스마 아이콘 ‘세르펜티(Bulga penti)’ 컬렉션의 옐로 골드와 마더오브펄로 매치한 브레이슬릿과 링이다.

4. 모브쌩의 ‘아라폴리(A la folie)’ 반지다. 옐로 골드로 심플하면서도 클래식한 디자인으로 남녀 모두 착용할 수 있다.

5. 모브쌩의 ‘에트왈 디빈(Etoiles Divines)’ 반지는 자사 심볼인 별 로고가 다이아몬드 파베 세팅된 것이 특징이다.

대담함과 화려함 그 사이

‘금빛’은 미술 작품에서 빼놓을 수 없는 소재다.

비록 진짜 금이 사용되는 경우는 드물지라도 그 금빛이 주는 황홀함에 시선이 압도된다.

영국의 정치경제학자이자 도덕철학자인 애덤 스미스(Adam Smith)는 “어떤 염료도 금보다 화려한 색깔을 낼 수 없다”는 말을 남겼다. 그의 말처럼 금보다 화려한 빛깔은 찾기란

힘들다. 화가들의 영혼을 사로잡은 황금빛 카리스마의 역사가 언제 처음 시작됐는지는 알 수 없다. 고대 로마 신전에서의 대리석주와 콜럼버스가 신대륙에서 가져온 금을 사용한 천장화 등을 통해 오래전부터 이어져 왔다는 것만 전해진다.

대표적으로 금을 사용한 화가에는 오스트리아 출신의 구스타트 클림프(1862~1918)를 들 수 있다. 클림프는 동양적인 장식 양식에 착안해 금박을 사용한 독창적인 기법을 구사했으며, 클림프의 제자인 에곤 쉴레(1890~1918)도 금을 사용한 작품들을 대거 그렸다.

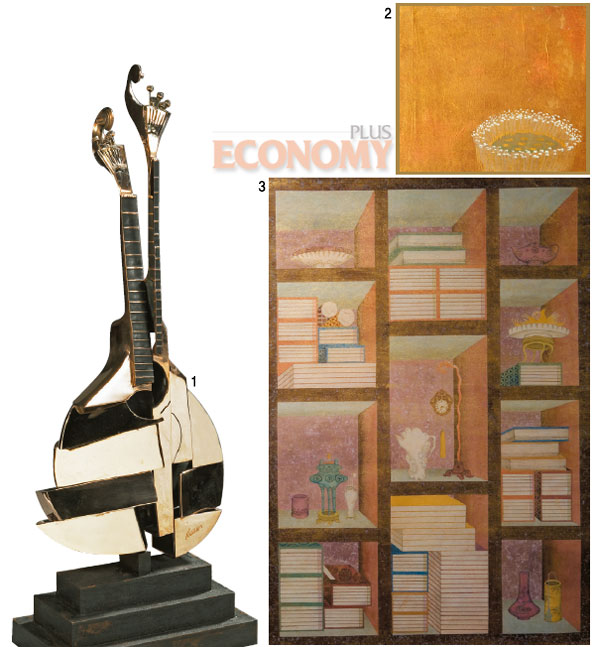

1. 아르망(Arman, 1928~2005)은 20세기 후반 독창적인 활동을 했던 작가로 누보레알레즘 창시자로 알려져 있다. 공업 생산품과 일상의 오브제들을 자르고 모으는 기법으로 누보레알레즘의 전형적인 양식을 만들어냈다. Albacalz, 88×32×18

2. 박지윤 작가의 부분 연화도다. 14×13, 2011, 장지에 수간 분채와 금분을 사용했다.

3. 박지윤 작가의 큰 책가도다. 70×95, 2010, 장지에 수간 분채와 금분을 사용했다.

● 박지윤 작가는 1997년 이화여자대학교 조형예술대학 서양화과 졸업, 1999년 이화여자대학교 조형예술대학 환경디자인 전공을 졸업했으며 현재 작가이자 독립 기획자로 활동 중이다.

테이블 위의 금빛 유혹

황금빛 유혹은 비단 주얼리와 패션에만 국한된 것이 아니다.

잠을 잘 때도, 세수를 할 때도, 밥을 먹을 때도 그 찬란함은 계속된다.

화려한 색과 금으로 장식한 식기류의 역사는 어떻게 될까. 금이나 은이 식기류로 쓰이기 시작한 것은 꽤 근래의 일이다. 처음 역사에서 스푼이 등장한 것은 구약성서의 일서인 <출애굽기>에서다. <출애굽기>에서는 ‘모세가 스푼 메이커 베자렐에게 금으로 접시와 스푼을 만들라는 명령을 내리는 것’이라고 기록돼 있다. 모세가 이집트에서 탈출했을 때 베자렐을 데리고 나왔으니 그의 기술은 이집트에 기원을 뒀다는 것이 학계의 생각이다.

예로부터 금을 사랑한 사람들에 대한 이야기도 많이 전해 내려오고 있다. 프랑스왕 루이 16세의 왕비이자 오스트리아 여왕 마리아 테레지아의 막내딸인 마리 앙투아네트(Marie Antoinette)는 보석에 남다른 취향을 가지고 있었다. 때때로 지나친 소유욕을 보이기도 했던 마리 앙투아네트는 237개의 식기로 구성된 유약을 바르고 금을 입힌 도자기 세트를 직접 주문하기도 했다. 금을 아끼지 않고 사용한 이 도자기 세트는 현재 베르사유와 트리아농 궁에서 소장하고 있다. 마리 앙투아네트의 동서인 아르투아 백작 부인도 왕실 사람들이 그러하듯 왕비의 ‘화려한 색과 금으로 장식된’ 도자기 세트를 소장하고 싶어 했으며, 1789년 이 식기 세트를 사들였다고 전해진다.

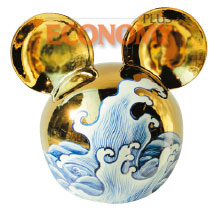

국내에서 제작되는 금을 사용한 식기류로는 한국도자기의 빛나는 도자기 그릇 ‘프라우나(Prouna)’가 대표적이다. 프라우나는 2003년 한국도자기에서 론칭한 ‘생활 속 예술’ 도자기 브랜드다. 2005년 부산 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의에서 각국 정상들을 위한 공식선물로 증정됐고, 2008년에는 두바이의 7성급 호텔 버즈알아랍, 2010년 서울 G20 정상회의 기념 접시 등으로 사용되기도 했다.

2. 프라우나 주얼리(Prouna Jewelry)의 아도니스(Adonis). 여신 아프로디테의 사랑을 받은 신화에 나오는 미소년 아도니스의 이야기에서 영감을 받아 제작된 디자인이다.

3. 프라우나 클래식(Prouna Classic)의 아르망(Arman). 국화를 현대적이고 고급스럽게 프라우나만의 스타일로 그린 디자인이다.

4. 프라우나 주얼리(Prouna Jewelry)의 다이애나(Diana). 달의 여신 다이애나에서 따온 이름으로 본차이나 컵 전체에 24K 골드로 핸드페인팅 했다.

Cooperation

리츠 칼튼 서울 (02-3451-8114)

박지윤 작가 (02-6383-8581)

한국도자기 (02-2250-3425)

MAUBOUSSIN (02-3442-4729)

MONTBLANC (02-3485-6618)

Opera Galley Seoul (02-3446-0070)