에너지저장시스템(ESS)이 차세대 전력산업의 핵심기술로 부상하고 있다. ESS는 발전소에서 생산한 전력을 전력망(Grid)에 저장했다가 전력이 가장 필요한 시점에 공급해 에너지 사용효율을 높이는 시스템으로 ‘전력저장장치’라고 부르기도 한다.

현재 세계 각국의 전력시스템은 대형 발전소에서 전력을 생산해 수요처로 송·배전하는 중앙집중식이 일반적이다. 이 같은 중앙집중식 전력시스템은 대규모 전력을 안정적으로 공급할 수 있다는 게 장점이지만 장거리 송전에 따른 전력손실, 수급 불일치에 의한 전력낭비, 정전 발생 시 심각한 피해 유발 등 단점도 없지 않다.

이런 터에 ESS가 중앙집중식 전력시스템의 구조적 한계를 타개할 수 있는 유력한 수단으로 주목받고 있다. 우선 ESS는 안정적인 전력공급을 실현할 수 있다는 점이 첫 번째 매력으로 꼽힌다.

예를 들어 ESS를 활용하면 전력사용이 적은 밤에 유휴전력을 저장해뒀다가 전력수요가 많은 낮에 사용함으로써 ‘전력부하 평준화(Loading Leveling)’를 통한 전력운영 최적화가 가능하다는 것이다. 전력부하 평준화를 이루면 발전소 건설, 송전선 설치 등 전력설비 투자비를 절감하는 부수효과도 얻을 수 있다.

아울러 ESS는 ‘전력 예비력’으로도 활용 가치가 높다. 가령 여름이나 겨울에 전력수요가 피크를 이룰 때 효과적 대응을 가능하게 해줄 뿐 아니라 발전소나 산업시설에서도 정전사고 등 비상사태에 대비한 예비전력으로 쓰임새가 크다는 것이다.

차세대 지능형 전력망 핵심기술로 부상

ESS는 신재생에너지 보급 확대에도 필수적인 기술로 평가받고 있다. 대표적인 신재생에너지로 꼽히는 태양광과 풍력은 무한한 에너지원이라는 장점에도 자연환경 변화에 따라 발전량이 들쭉날쭉하다는 단점을 갖고 있다.

하지만 ESS를 이용하면 신재생에너지의 발전 변동성도 충분히 보완할 수 있다. ESS를 태양광, 풍력 발전시설과 연계해 고품질의 전력공급을 일정하게 유지함으로써 신재생에너지 전력의 안정화를 이룰 수 있다는 것이다.

가령 태양광의 경우 일조량이 많은 낮 시간대에 생산한 전력을 ESS에 저장했다가 태양광 발전이 불가능한 밤 시간대에 사용할 수 있다. 또 풍력의 경우도 마찬가지다. 바람이 많이 부는 시간대에 생산한 전력을 ESS에 보관했다가 바람이 없는 시간대에 이용할 수 있다는 것이다.

ESS는 차세대 지능형 전력망으로 부상한 스마트그리드(Smart Grid)를 구현하는 데도 핵심요소로 꼽힌다. 스마트그리드는 기존의 단방향 전력망에 정보기술을 접목해 전력 공급자와 소비자가 양방향으로 실시간 전력정보를 교환함으로써 에너지 효율을 최적화하는 지능형 전력망이다.

한상철 전력연구원 책임연구원은 “에너지저장시스템이 주목받는 배경에는 스마트그리드에 대한 기대감이 있다. 스마트그리드를 구축하려면 에너지저장시스템이 필수적이기 때문”이라고 말했다.

ESS는 전력을 저장하는 장치라는 점에서 전지(배터리)와 기능이 유사하다. 특히 충전과 방전을 반복하며 반영구적으로 쓸 수 있는 2차전지와 흡사하다고 볼 수 있다. 하지만 휴대폰, 노트북컴퓨터 등에 사용되는 2차전지와는 비교할 수 없을 만큼 저장용량이나 출력이 클 뿐 아니라 훨씬 더 복잡하고 어려운 기술을 필요로 하는 장치라는 게 전문가들의 설명이다.

현재 상용화 단계에 있는 ESS로는 전지 계열 장치를 들 수 있다. 그중에서도 모바일기기나 전기자동차에 널리 채택되고 있는 리튬이온전지가 기술발전 및 가격인하에 힘입어 ESS로 크게 주목받고 있다. 특히 리튬이온전지 ESS 분야에서는 국내 2차전지 기업들이 높은 기술경쟁력을 앞세워 세계 시장을 개척하고 있다.

LG화학은 지난 2010년 미국 캘리포니아주 최대 전력회사인 SCE와 10kWh급 가정용 ESS 배터리 공급계약을 맺으면서 ESS 시장에 처음 출사표를 던졌다. LG화학은 SCE에 대한 ESS 배터리 공급·실증사업을 바탕으로 2013년부터 가정용 ESS 배터리의 대량공급 및 양산을 추진한다는 계획이다.

지난해 세계 최대 전력엔지니어링업체 ABB와 MW급 ESS 배터리 공급계약을 체결한 것도 주목할 만하다. ABB는 스위스에 본사를 둔 다국적기업으로 유럽, 미국, 아프리카 등 전 세계에서 신재생에너지 발전 및 전력효율화 프로젝트를 진행하고 있다. LG화학은 ABB와의 공급계약을 통해 유럽 ESS 시장 공략에 유리한 위치를 선점한 것은 물론 가정용, 산업용, 전력망용 등 모든 ESS 시장에 진출할 수 있는 발판을 마련했다는 평가다.

LG화학 관계자는 “미국, 유럽 등 선진국에서는 기존 전력망의 효율화 수요가 많아 ESS 시장이 성장하고 있다. 특히 태양광발전을 선도하는 독일 같은 국가에서는 ESS 수요가 아주 크다”고 말했다.

한국 기업 2차전지 앞세워 ESS 시장 개척

삼성SDI도 ESS 사업을 적극적으로 추진하고 있다. 삼성SDI는 지난해 일본 유수의 전력제어기술 전문업체 니치콘과 가정용 ESS 배터리 공급계약을 맺은 데 이어, 지난 7월에는 독일의 태양광 인버터 생산업체 KACO와 가정용 및 산업용 ESS 배터리 공급계약을 체결했다. 특히 일본은 2011년 발생한 후쿠시마 원전사고에서 비롯된 전력난으로 인해 가정용 ESS에 대한 관심과 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 것으로 알려졌다. 따라서 삼성SDI의 향후 ESS 사업확장에도 상당한 기회로 작용할 것이라는 관측이다.

삼성SDI 관계자는 “삼성SDI는 니치콘과의 사업을 바탕으로 2014년까지 일본 가정용 ESS 시장점유율 30% 이상을 달성한다는 계획을 갖고 있다”고 밝혔다.

전지 방식의 ESS로는 리튬이온전지 외에도 나트륨황(NaS)전지, 레독스흐름전지(RFB·Redox Flow Battery), 수퍼커패시터(Super Capacitor) 등이 점차 실용화 단계에 들어서고 있다.

나트륨황전지는 양극에 황(S), 음극에 금속 나트륨(Na), 전해질에 세라믹 계열의 ß-알루미나를 사용한 2차전지다. 이미 안정성과 신뢰성이 확인되면서 대용량 ESS로 자리를 잡아나가고 있다. 나트륨황전지 분야에서는 일본 기업 NGK가 세계 시장에서 절반 가량의 점유율을 확보하며 가장 앞서나가고 있다. 우리나라 기업으로는 포스코가 나트륨황전지 관련 연구개발을 진행하고 있다.

레독스흐름전지는 전해액을 구성하는 이온들의 산화·환원 전위차를 이용해 전기에너지를 저장하고 필요할 때마다 충전·방전을 반복할 수 있는 시스템이다. 액체상태의 전해질이 외부 탱크에 저장돼 있다가 충·방전을 할 때 전지 내부로 흐르면서 산화(Oxidation) 및 환원(Reduction) 반응을 일으킨다. 이런 구조를 갖고 있어 레독스흐름전지라는 이름이 붙었다. 설치 용량을 쉽게 조절할 수 있고 수명이 길다는 점이 강점으로 꼽힌다.

수퍼커패시터는 흔히 콘덴서(축전기)라고 불리는 커패시터의 성능 중에서 전기 용량을 특히 강화한 전력저장장치다. 전력을 충전했다가 필요할 때 방전하는 용도로 커패시터의 기능을 확대한 것으로 보면 된다.

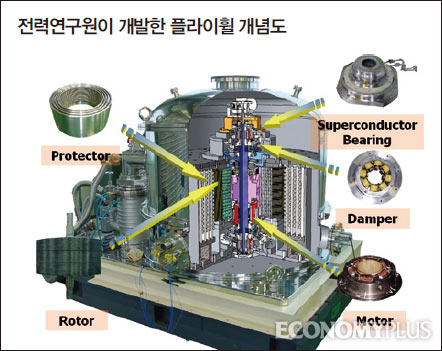

전지 방식 외에 플라이휠(Flywheel), 압축공기저장시스템(CA ES·Compressed Air Energy Storage) 등의 ESS도 주목을 받고 있다. 플라이휠과 CAES는 전지 방식의 ESS와 비교할 때 훨씬 대용량의 전력을 저장할 수 있다는 점이 특징이자 강점이다.

플라이휠은 전기에너지를 운동에너지로 바꿔 저장했다가 다시 전기에너지로 전환해 사용할 수 있는 장치다. 전력연구원은 2011년 100kWh급 초전도 플라이휠 시작품을 개발한 데 이어 2015년 상용화를 목표로 대용량화 기술 개발을 진행하고 있다.

한상철 책임연구원은 “플라이휠은 전지 방식 ESS보다 급속 충·방전 능력과 수명에서 훨씬 더 탁월한 성능을 발휘할 수 있다. 향후 스마트그리드 및 신재생에너지 산업에서 큰 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

CAES는 잉여전력으로 공기를 동굴이나 지하공간에 압축했다가 그 압축공기를 가열해 터빈을 돌려 전력을 생산하는 시스템이다. 저장용량이나 발전단가 측면에서 장점이 있지만 초기 구축비용이 과다하고 지리적 제약이 따르는 게 단점이다.

현재 세계 ESS 시장은 미국, 유럽, 일본 등 선진국을 중심으로 막 형성되기 시작한 상황이다. 시장조사업체 파이크리서치에 따르면 세계 ESS 시장은 2010년 2조원에서 2020년에는 47조원 이상으로 10년간 약 24배의 폭발적 증가세를 이어갈 것이라는 예상이다. 세계 에너지산업에 또 하나의 성장엔진이 등장한 셈이다.