‘영웅(英雄)은 난세(亂世)에 태어난다’는 말이 있다. 이를 인상학적으로 풀어 누란(累卵)의 위기에 세상을 구하는 인상은 있을 수 있을까. 결론부터 말하면, 그렇다. 다시 말해, 어느 때든지 세상이 필요로 하는 인상(人相)은 있다.

비단 세상만 그런 건 아니다. 부침(浮沈)을 거듭하는 기업 경영도 똑같다. 오늘의 성공이 미래 성장으로 이어지기 어려운 지금의 기업 환경에서 부하 직원의 기질을 파악해 적재적소에 배치시키느냐 하는 것은 경영자의 중요 덕목이다. 위기를 돌파하는 강한 추진력을 가진 직원은 그에 걸맞는 자리에 앉혀야 하고, 원만한 대인관계로 조직을 잘 추스르는 강점을 가진 직원에게는 그것을 잘 살릴 수 있는 업무를 줘야 한다. 그리고 부하 직원들의 이러한 기질은 인상을 보면 쉽게 알 수 있다.

오너(Owner) 경영자도 마찬가지다. 삼성, 현대차로 대표되는 국내 대표 기업 창업주의 인상에는 전체적으로 ‘강함’이 묻어 있다. 얼굴 곳곳에 개척정신으로 가득 차 있다. 위기의 순간마다 고뇌했기 때문에 눈썹과 눈썹 사이 세로 주름이 뚜렷하다. 습관적으로 입을 꾹 다무는 것도 그래서 나타났을 것이다. 반면 2~3세 경영자들은 창업주보다는 고생을 덜해 얼굴이 전체적으로 미끈하다. 대신 친화력, 다시 말해 대인관계는 원만하다.

퇴계 이황, 뼈가 도드라지고 코는 길어

대통령 선거철이 다가올 때마다 주변 사람들로부터 많이 받는 질문이 “인상으로 볼 때 이번 선거에서 대통령 감은 누구냐”는 것이다. 그때마다 필자는 질문을 한 상대방에게 이렇게 말한다.

“역대 대통령의 인상을 보면, 선거가 실시되는 그때, 시대가 요구하는 사람이 대통령의 자리에 오른다. 최고의 인상을 가졌는지 여부는 그 다음 문제다.”

나라가 위기에 처하면, 강력한 추진력을 가진 정치인이 대권을 차지할 가능성이 높지만, 반대로 국운이 한데 결집돼 나라가 태평성대로 이어지는 시기에는 온화한 인품의 소유자에게 기회가 돌아가는 게 세상 이치다.

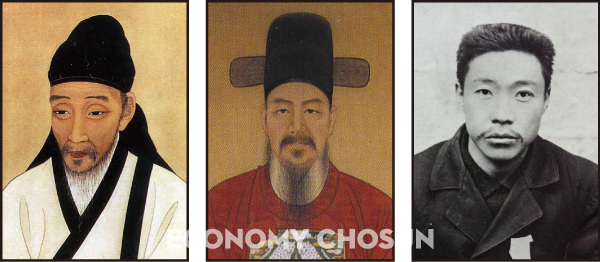

한국은행이 발행하는 1000원권 지폐에 등장하는 퇴계 이황(1501~1570) 선생은 조선 중기를 대표하는 문신(文臣)이자 성리학자다. 그가 주장한 주리론(主理論)은 영남학파라는 조선시대 성리학의 큰 계보를 만든 이론적 배경이 됐다.

퇴계 선생의 얼굴을 보면 전체적으로 살이 별로 없다. 인상학에서 살은 음(陰)이고 뼈는 양(陽)이다. 그래서인지 얼굴에 살이 많은 사람은 비교적 성격이 유하고 온화하다. 반면 얼굴 살이 적어 뼈가 도드라지게 드러나고 코가 긴 사람은 강직한 성품의 소유자라 타협이 쉽지 않다. 퇴계 선생의 인상은 후자에 가깝다. 국가, 기업에서 최고 자리에 있는 사람에게는 주장을 굽히지 않는 부하 직원이 다소 부담스러울 수 있다. 소신이 지나치게 강해, 때로는 조직 전체 의견과 충돌할 수 있기 때문이다. 그러나 반대로 이런 인상을 가진 사람들은 사심(私心)이 적고, 조직을 위해 직언(直言)도 마다하지 않는다. 즉, 어떻게 용인술(用人術)을 쓰느냐에 따라 조직에 엄청난 활력을 불어넣을 수 있다.

퇴계 선생의 초상화는 지난 1974년 이화여대 미대학장으로 재임 중이던 현초 이유태(1916~1999) 화백이 전문가의 조언을 받아 그렸다. 때문에 단순히 이 그림만 갖고 퇴계 선생의 인상을 추정하기는 힘들지만 이러한 인상적 기질이 있다는 것은 참고할 필요가 있다.

비단 세상만 그런 건 아니다. 부침(浮沈)을 거듭하는 기업 경영도 똑같다. 오늘의 성공이 미래 성장으로 이어지기 어려운 지금의 기업 환경에서 부하 직원의 기질을 파악해 적재적소에 배치시키느냐 하는 것은 경영자의 중요 덕목이다. 위기를 돌파하는 강한 추진력을 가진 직원은 그에 걸맞는 자리에 앉혀야 하고, 원만한 대인관계로 조직을 잘 추스르는 강점을 가진 직원에게는 그것을 잘 살릴 수 있는 업무를 줘야 한다. 그리고 부하 직원들의 이러한 기질은 인상을 보면 쉽게 알 수 있다.

오너(Owner) 경영자도 마찬가지다. 삼성, 현대차로 대표되는 국내 대표 기업 창업주의 인상에는 전체적으로 ‘강함’이 묻어 있다. 얼굴 곳곳에 개척정신으로 가득 차 있다. 위기의 순간마다 고뇌했기 때문에 눈썹과 눈썹 사이 세로 주름이 뚜렷하다. 습관적으로 입을 꾹 다무는 것도 그래서 나타났을 것이다. 반면 2~3세 경영자들은 창업주보다는 고생을 덜해 얼굴이 전체적으로 미끈하다. 대신 친화력, 다시 말해 대인관계는 원만하다.

퇴계 이황, 뼈가 도드라지고 코는 길어

대통령 선거철이 다가올 때마다 주변 사람들로부터 많이 받는 질문이 “인상으로 볼 때 이번 선거에서 대통령 감은 누구냐”는 것이다. 그때마다 필자는 질문을 한 상대방에게 이렇게 말한다.

“역대 대통령의 인상을 보면, 선거가 실시되는 그때, 시대가 요구하는 사람이 대통령의 자리에 오른다. 최고의 인상을 가졌는지 여부는 그 다음 문제다.”

나라가 위기에 처하면, 강력한 추진력을 가진 정치인이 대권을 차지할 가능성이 높지만, 반대로 국운이 한데 결집돼 나라가 태평성대로 이어지는 시기에는 온화한 인품의 소유자에게 기회가 돌아가는 게 세상 이치다.

한국은행이 발행하는 1000원권 지폐에 등장하는 퇴계 이황(1501~1570) 선생은 조선 중기를 대표하는 문신(文臣)이자 성리학자다. 그가 주장한 주리론(主理論)은 영남학파라는 조선시대 성리학의 큰 계보를 만든 이론적 배경이 됐다.

퇴계 선생의 얼굴을 보면 전체적으로 살이 별로 없다. 인상학에서 살은 음(陰)이고 뼈는 양(陽)이다. 그래서인지 얼굴에 살이 많은 사람은 비교적 성격이 유하고 온화하다. 반면 얼굴 살이 적어 뼈가 도드라지게 드러나고 코가 긴 사람은 강직한 성품의 소유자라 타협이 쉽지 않다. 퇴계 선생의 인상은 후자에 가깝다. 국가, 기업에서 최고 자리에 있는 사람에게는 주장을 굽히지 않는 부하 직원이 다소 부담스러울 수 있다. 소신이 지나치게 강해, 때로는 조직 전체 의견과 충돌할 수 있기 때문이다. 그러나 반대로 이런 인상을 가진 사람들은 사심(私心)이 적고, 조직을 위해 직언(直言)도 마다하지 않는다. 즉, 어떻게 용인술(用人術)을 쓰느냐에 따라 조직에 엄청난 활력을 불어넣을 수 있다.

퇴계 선생의 초상화는 지난 1974년 이화여대 미대학장으로 재임 중이던 현초 이유태(1916~1999) 화백이 전문가의 조언을 받아 그렸다. 때문에 단순히 이 그림만 갖고 퇴계 선생의 인상을 추정하기는 힘들지만 이러한 인상적 기질이 있다는 것은 참고할 필요가 있다.

태조 이성계 인상에서 덕장 면모 나타나

역사적 인물의 인상을 살펴보는 데에는 조선조 역대 왕들의 어진(御眞·임금 초상화)이 좋은 참고자료가 된다. 국보 제317호인 태조 이성계(1335~1408) 어진이 대표작이다. 이 작품은 전북 전주시 소재 경기전(사적 339호)에 봉인된 태조 이성계를 직접 그린 초상화를 1872년(고종 9년) 화가 조중묵(생몰연도 미상)이 보고 그대로 따라 그린 것이다.

어진을 보면, 태조 이성계 인상에서 중요한 특징은 얼굴에서 차지하는 귀의 면적이 크다는 점이다. 귓밥은 눈보다도 크다. 인상학에서는 이런 인상을 가진 사람은 ‘어머니의 태중(胎中)에서 편안하게 태교(胎敎)를 했을 것’으로 추정한다. 또 눈은 작으면서 짧은 편이다. 눈의 가로 길이가 짧은 사람은 당면한 일을 해결해 나가는 추진력이 강하며 매사가 치밀하다. 눈썹은 지나칠 만큼 곱다. 무장(武將)으로 치면 맹장(猛將)보다는 대인관계가 매우 원만한 덕장(德將)이나 지장(智將)이었을 것으로 보인다.

코는 크다. 즉 건강하다는 뜻이다. 태조 이성계의 관골과 코는 전체적으로 시원시원하다. 인상적 운기로 보았을 때 40대부터 빼어난 활약을 펼친다. 태조 이성계가 조선을 개국한 것은 그의 나이 57세였지만, 무관으로서 천하에 명성을 떨친 것은 나이 40세를 넘기면서부터였다.

코와 광대뼈는 인상에서 중년의 운을 상징적으로 보여주는 부분인데, 태조 이성계의 코와 관골은 큼직하고 시원시원하다. 콧방울보다 당연히 커야 할 입은 아쉽게도 너무 작아 콧방울 길이와 비슷하다. 입이 작으면 말년 재미가 적다. 태조가 말년에 아들인 태종과 갈등을 빚었던 것은 인상학적으로 볼 때 작은 입에서 그 이유를 찾을 수 있다. 만약 자신의 인상이 이렇다면, 말년일수록 사람을 많이 만나 웃고 많이 이야기를 나누라. 그렇게 되면 입 주변 근육이 발달해 뺨이 통통해지면서 입도 커질 것이다.

반면 어진으로 살펴본 고종(1852~1919)의 인상은 부드럽고 온화한 느낌을 주고 있다. 광대뼈도 튀어나오지 않았다. 그만큼 자기주장을 강하게 표현하지 않았다는 인상이다. 눈썹은 마치 여자 눈썹처럼 잘 자리잡아 예쁘다. 이 눈썹은 조용하게 상대방과 소통하는 타입으로 인맥도 두텁다. 자신이 튀려고 하기보다 남을 배려하는 듯한 인상이다. 기업의 중간 관리자로서 적합한 인상이 바로 이 같은 스타일이다.

반면 충남 아산시 소재 현충사에 있는 충무공 이순신(1545~1598) 장군의 영정 그림에서는 임진왜란 최고 영웅의 면모가 보이지 않는다. 오히려 문신(文臣)의 느낌을 풍긴다. 중국 하얼빈(哈爾濱)역에서 이토 히로부미(伊藤博文·1841~1909)를 저격한 뒤 붙잡힌 안중근(1879~1910) 의사는 양쪽 눈의 크기가 달라 외향적, 내성적 면모를 함께 가졌으나 어떤 대의명분을 위해서는 자신의 몸을 희생할 줄 아는 기질이 다분하다.

역사적 인물의 인상을 살펴보는 데에는 조선조 역대 왕들의 어진(御眞·임금 초상화)이 좋은 참고자료가 된다. 국보 제317호인 태조 이성계(1335~1408) 어진이 대표작이다. 이 작품은 전북 전주시 소재 경기전(사적 339호)에 봉인된 태조 이성계를 직접 그린 초상화를 1872년(고종 9년) 화가 조중묵(생몰연도 미상)이 보고 그대로 따라 그린 것이다.

어진을 보면, 태조 이성계 인상에서 중요한 특징은 얼굴에서 차지하는 귀의 면적이 크다는 점이다. 귓밥은 눈보다도 크다. 인상학에서는 이런 인상을 가진 사람은 ‘어머니의 태중(胎中)에서 편안하게 태교(胎敎)를 했을 것’으로 추정한다. 또 눈은 작으면서 짧은 편이다. 눈의 가로 길이가 짧은 사람은 당면한 일을 해결해 나가는 추진력이 강하며 매사가 치밀하다. 눈썹은 지나칠 만큼 곱다. 무장(武將)으로 치면 맹장(猛將)보다는 대인관계가 매우 원만한 덕장(德將)이나 지장(智將)이었을 것으로 보인다.

코는 크다. 즉 건강하다는 뜻이다. 태조 이성계의 관골과 코는 전체적으로 시원시원하다. 인상적 운기로 보았을 때 40대부터 빼어난 활약을 펼친다. 태조 이성계가 조선을 개국한 것은 그의 나이 57세였지만, 무관으로서 천하에 명성을 떨친 것은 나이 40세를 넘기면서부터였다.

코와 광대뼈는 인상에서 중년의 운을 상징적으로 보여주는 부분인데, 태조 이성계의 코와 관골은 큼직하고 시원시원하다. 콧방울보다 당연히 커야 할 입은 아쉽게도 너무 작아 콧방울 길이와 비슷하다. 입이 작으면 말년 재미가 적다. 태조가 말년에 아들인 태종과 갈등을 빚었던 것은 인상학적으로 볼 때 작은 입에서 그 이유를 찾을 수 있다. 만약 자신의 인상이 이렇다면, 말년일수록 사람을 많이 만나 웃고 많이 이야기를 나누라. 그렇게 되면 입 주변 근육이 발달해 뺨이 통통해지면서 입도 커질 것이다.

반면 어진으로 살펴본 고종(1852~1919)의 인상은 부드럽고 온화한 느낌을 주고 있다. 광대뼈도 튀어나오지 않았다. 그만큼 자기주장을 강하게 표현하지 않았다는 인상이다. 눈썹은 마치 여자 눈썹처럼 잘 자리잡아 예쁘다. 이 눈썹은 조용하게 상대방과 소통하는 타입으로 인맥도 두텁다. 자신이 튀려고 하기보다 남을 배려하는 듯한 인상이다. 기업의 중간 관리자로서 적합한 인상이 바로 이 같은 스타일이다.

반면 충남 아산시 소재 현충사에 있는 충무공 이순신(1545~1598) 장군의 영정 그림에서는 임진왜란 최고 영웅의 면모가 보이지 않는다. 오히려 문신(文臣)의 느낌을 풍긴다. 중국 하얼빈(哈爾濱)역에서 이토 히로부미(伊藤博文·1841~1909)를 저격한 뒤 붙잡힌 안중근(1879~1910) 의사는 양쪽 눈의 크기가 달라 외향적, 내성적 면모를 함께 가졌으나 어떤 대의명분을 위해서는 자신의 몸을 희생할 줄 아는 기질이 다분하다.