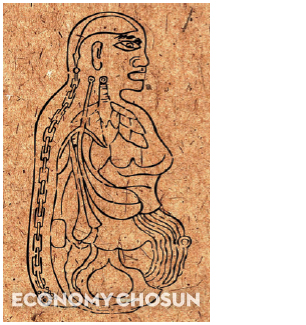

동양적 관점에서 볼 때 얼굴의 ‘얼’은 영혼, 정신, 마음, 내면이고 ‘굴’은 골, 뼈, 꼴, 틀, 상, 형, 모양, 그릇, 골상(骨相)을 뜻한다. 다시 말해 얼굴 자체가 정신과 육체의 만남이다. 그래서 예부터 우리 조상들은 얼굴을 굉장히 중요하게 여겼다. 구암(龜巖) 허준(1539~1615) 선생도 <동의보감(東醫寶鑑)>에서 생김새에 따른 치료법을 강조했다. 동의보감은 크게 내경편(內景篇) 6권, 외형편(外形篇) 4권, 잡병편(雜病篇) 11권, 탕액편(湯液篇) 3권, 침구편(鍼灸篇) 1권 등 총 5개 편(篇)으로 구성돼 있다. 내경편이 정기신(精氣神)이 흐르는 신체 내부의 모습이라면, 외형편은 머리에서 발끝까지 몸 밖의 모습(외형)을 살핀 것이다. 여기서 허준 선생이 말하는 형(形)이 바로 생김새다. 일부에서 동의보감을 가리켜 형상(形象)에 대한 치료비기(秘技)를 담은 의학 서적이라고 칭하는 이유도 이 때문이다. <동의보감>을 이론적 배경으로 삼고 있다는 점에서 형상의학(形象醫學)은 우리가 세계 속에 자신 있게 내놓을 만한 의학이론이라 할 수 있다.

<동의보감> 내경편 신형장부도의 뒤에는 이런 구절이 나온다.

“일반적으로 사람의 형체는 긴 편이 짧은 편만 못하며, 큰 편이 작은 편만 못하고, 살찐 편이 마른 편만 못하며, 살갗이 흰 편이 검은 편만 못하고, 엷고 연약한 편이 두텁고 강한 편만 못하다. 더욱이 살이 찌면 습(濕)이 많고, 마른 이는 화(火)가 많으며, 살갗이 희면 폐기(肺氣)가 허하고 검으면 신기(腎氣)가 넉넉하므로 사람에 따라서 형색(形色)이 다르면 장부(臟腑)도 같지 않으니 밖으로 드러난 증상은 비록 같을지라도 그 증상을 치료하는 법은 사람에 따라 다르다.”

동의보감 이론적 배경 삼은 토종 이론

형상의학을 설명할 때 결코 빼놓을 수 없는 한의학자가 있다. 바로 지산 박인규(1927~2000) 선생이다. 지산 선생은 <동의보감>을 ‘형상의학’이라는 관점에서 새롭게 접근한 인물로 평가받는다. 그는 동의보감이 말하는 ‘형상’에 주역과 관상을 결합시켜 형상의학이라는 새로운 학문 체계를 개척했다. 지산 선생이 1976년 설립한 대한정통한의학회는 오늘날 전국에서 수백 명이 넘는 회원이 활동하는 대한형상의학회로 발전했다.

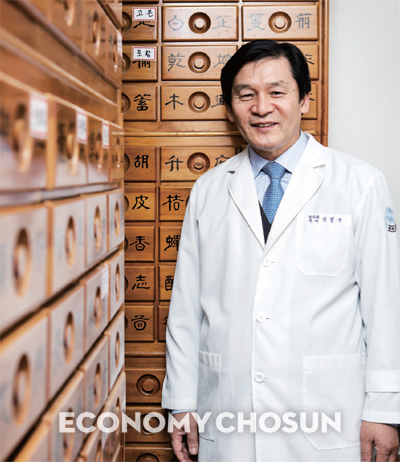

정행규 본디올 홍제한의원 대표원장도 국내 한의학계에서 한 획을 그은 인물로 평가받는다. 대한형상의학회장을 역임한 박 원장이 대표원장으로 있는 서울 서초동 본디올 홍제한의원은 형상의학을 공부하고 싶다는 젊은 한의학도들로 한의원이 늘 북적거린다.

정 원장은 늦깎이로 한의사 길에 입문했다. 면사무소 직원으로 근무하다 뒤늦게 한의학도의 꿈을 갖게 된 케이스다. 그가 대학에 입학한 것은 나이 스물여덟 살 무렵이다. 정 원장은 자신의 한의학 인생 분기점을 지산 선생과의 만남으로 꼽는다. 지산 선생을 통해 형상의학의 오묘한 매력에 빠진 그는 지금까지 오로지 ‘형상을 통한 치료법 연구’에만 전념하고 있다.

정 원장에 따르면 형상의학에서는 얼굴형이나 이목구비(耳目口鼻), 피부색(찰색), 체형, 성격이나 생활방식에 따라 사람 생김새를 1만3500여 가지로 나눈다. 일반적으로 여성은 체구에 비해 머리가 작고, 하체는 풍만하다. 반면 남성은 여성에 비해 머리가 크고, 귀와 코도 크다. 어깨와 배 등 상체도 여성보다 발달했다. 때문에 형상의학에서는 ‘남성은 발산하는 기질을 가졌고, 여성을 품는 특성을 갖고 있다’고 말한다.

어른과 어린아이를 구분하는 것도 같은 이치다. 어린이는 봄, 여름의 기운이 세, 열이 많다. 그래서 잠시도 가만히 있지 않는다. 정 원장은 “식물로 치면 새싹처럼 여리기 때문에 잘 체하고 감기도 자주 걸리며 아토피 질환도 많은 것”이라면서 “이런 아이들에게는 성장에 필요한 영양물질인 음혈을 돋워주는 것이 좋다”고 말했다. 반면 나이 든 어른일수록 체질이 계절로 치면 가을, 겨울에 가깝다. 양기가 부족해 활동력이 줄고 소변도 자주 마렵다. 이런 사람들은 보양식을 먹고 과로를 피하는 것이 상책이다.

얼굴에 환자 상태부터 치료법까지 나타나

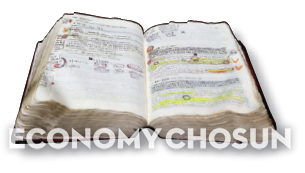

정 원장과 인터뷰를 하다 보니 책상 위 한켠에 놓인 동의보감 한글 번역본이 눈에 들어왔다. 얼핏 봐선 손때가 묻을 대로 묻은, 구입한 지 족히 10년은 더 된 책처럼 보였다.

“고작 5년밖에 안됐는데, 이렇게 됐네요.(웃음) 하도 자주 봐서 그런지, 금방 닳네요.”

이곳저곳을 뒤적거리는 책 사이로 각종 필기구를 이용해 빼곡히 적은 메모가 눈에 들어왔다. 마치 고3 수험생이 보는 입시 책 같다.

“<동의보감> 내경편의 첫 장에 신형장부도가 나와요. (그림을 가리키며) 이 그림은 정기신이 우리 몸을 어떻게 이루고 있는지를 원리와 함께 보여주고 있죠. 가령 형상의학에서는 심장을 꽃봉오리로 묘사합니다. 콩팥은 뿌리고, 간은 줄기, 꽃받침은 폐죠. 이건 해부도가 아니에요. 기능을 바탕으로 상징적인 의미를 담고 있을 뿐이죠. 양방은 어떤 부위에 병이 생기면 그 부분만을 치료하는 반면, 우리 형상의학은 몸의 구조와 원리부터 파악하고 접근하기 때문에 좀 더 근본적인 치료가 가능한 겁니다.”

형상의학에서 중요한 요소는 역시 얼굴이다. 크게 정(精), 기(氣), 신(神), 혈(血)로 구분한다. 가령 얼굴이 동그란 사람은 정과(精科)다. 운동이 필요하고 자극적인 음식은 피하는 게 좋다. 얼굴이 각지고 네모난 사람은 기과(氣科)다. 이런 류의 얼굴 체형을 가진 사람은 활발한 대외 활동으로 활력을 불어넣어야 한다. 턱이 뾰족해 얼굴이 전체적으로 세모난 사람은 신과(神科)로 분류된다. 정 원장은 “이런 얼굴형을 가진 사람은 스트레스로 인한 병이 생기기 쉽다”고 말한다. 그리고 혈과(血科)는 계란형 얼굴을 가진 사람일 가능성이 높다. 이런 얼굴을 가진 사람들은 혈관과 관련된 질환에 걸리기 쉽기 때문에 출산 후, 타박상이 생겼을 때, 교통사고를 당했을 때에 잘 치료하는 게 중요하다.

또 형상의학에서 얼굴은 우리 몸의 상태를 보여주는 거울과 같다. 예를 들어 간은 눈과, 심장은 혀와 연관성이 있다. 코는 입, 폐는 코, 간은 눈 밑, 신장은 귀, 위는 광대뼈와 목·가슴의 상태와 연관 지어 살펴본다. 인중(人中)과 코의 길이는 소장과 대장, 콧구멍이 위로 들렸는지 여부는 방광의 상태를 살피는 데 쓴다.

사람의 체질을 동물에 비유해 살펴보는 것도 형상의학의 독특한 접근방식이다. 가령 입이 크고 두툼하면서 피부가 검다면 어류(魚類)형, 얼굴이 갸름하면서 코가 길고 얼굴색이 푸르면 주류(走類)형, 눈이 돋보이고 입술은 작고 얇으며, 얼굴이 붉으면 조류(鳥類)형, 귀가 크며 얼굴이 희고 각이 졌다면 갑류(甲類)형이다.

물론 체형에 따라 처방법도 제각각이다. 어류형에게는 균형 있는 식사 처방을 하고, 조류형에게는 심신을 안정시키고 심장 기능을 도와주는 처방을 한다면, 주류형에게는 간을 좋게 만드는 처방이 많이 사용된다. 갑류형에게는 더운 곳이 아닌 응달에게 일하는 것과 함께 폐에 좋은 음식을 많이 권한다. 태양형, 태음형, 소양형, 소음형, 양명형, 궐음형 등 주역적 요소도 환자 및 병을 분류하는 데 쓰고 있다.

“한번은 살이 찌고 입술이 두툼한 60대 여성이 찾아왔어요. 맥을 보니 1분에 100회 넘게 뛰고, 눈은 붉게 충혈돼 있더라구요. 우측 귀에서 소리가 나는데, 밤과 새벽 시간 동안에 특히 심하다며 불면을 호소했어요. 얼굴과 체형을 보니 양명형(陽明形)이더군요. 그래서 방풍통성산 가미방(防風通聖散 加味方)을 다섯 제(한 제는 탕약 스무 첩 분량) 정도 먹도록 하고, 침 치료를 100일간 했더니, 이명(耳鳴)과 뇌명(腦鳴)이 모두 치료됐습니다.”

1시간 넘게 형상의학을 설명 듣다 보니 관상(觀相)이 떠올랐다. ‘관상이 사람의 운명을 결정하는 것이라면 형상은 질환과 치료와 연계된 것 아닐까’라는 생각이 들었다.

“정확히 보셨습니다. 20여 년 넘게 임상 경험을 쌓다 보니 관상이 말하는 부분과도 일맥상통한다는 것을 느꼈습니다. 스승님(박인규 선생)께서도 그렇게 말씀하셨죠.”

자연스럽게 형상의학에서 보는 성형(成形)에 대한 생각이 궁금해졌다. 이에 대해 정 원장은 합(合)이라는 개념을 설명했다.

“모든 형상은 장점과 단점을 갖고 있습니다. 그런 관점에서 볼 때 성형수술은 부족한 부분을 채우는 게 아닙니다. 가령 코를 수술하면 형상의학으로 볼 때 분명 좋아지는 부분도 있겠지만, 반대로 나빠지는 부분도 생겨나죠. 인위적인 변형은 그래서 위험한 겁니다. 우리는 체질로만 접근할 뿐이죠.”

“약한 부위 보충해주는 게 진정한 치료”

그렇다면 형상의학이 말하는 병의 근본적 치료는 무엇일까. 정 원장의 설명이다.

“원래부터 몸이 허약한 체질이라도 자신의 약한 체질을 보충하면 얼마든지 건강하게 살 수 있습니다. 형상의학이 말하는 근본적인 치료는 약한 부분을 찾아내 보충해주는 데 있죠. 가령 어떤 음식을 먹는다고 치면, 우리 몸이 음식에 먼저 반응을 합니다. 뭘 먹었는데 피부에 뭐가 생겼다면, 그건 체질과 음식이 맞지 않다는 뜻이죠. 지금까지 형상의학을 20년 넘게 공부해왔는데, 이제 뭔가 좀 알겠습니다. 사람 형상을 1만3500여 가지로 분류하고 치료하기 때문에 그 깊이가 엄청나게 깊죠. 옷도 ‘맞춤옷’은 만들기가 힘들고 값도 비싸지만, 입으면 맵시가 나지 않습니까. 의술도 마찬가지예요. 그런 면에서 우리 형상의학은 맞춤옷과 같은 치료법이라고 할 수 있습니다.”

정 원장과 대한형상의학회의 다음 목표는 ‘형상의학의 세계화’다. 정 원장은 “형태로 사람을 분류하는 것은 세계 어느 나라에 적용해도 똑같다”고 말했다.

인터뷰 말미에 정 원장은 양생(養生)의 중요성을 강조했다. 정 원장은 지난 1995년 ‘양생에 관한 문헌 연구: 동의보감을 중심으로’라는 논문을 써 경희대 한의과대에서 한의학 박사학위를 받았다. <동의보감>에서 말하는 양생은 각종 방법을 통해 자신의 생명을 보존하고 체질을 증강하며 질병을 예방하는 일련의 심신단련 행위다.

“<동의보감>은 질병이 아니라 사람이 중심에 있는 ‘양생’을 강조했습니다. 다시 말해 어떤 질병에 걸려 어떻게 치료하는 것이 아니라, 평소 어떻게 올바른 생활습관을 가져야 하는지를 중요하게 봤죠. 중요한 것은 ‘모든 질병은 생활 속에서 온다’는 겁니다.”