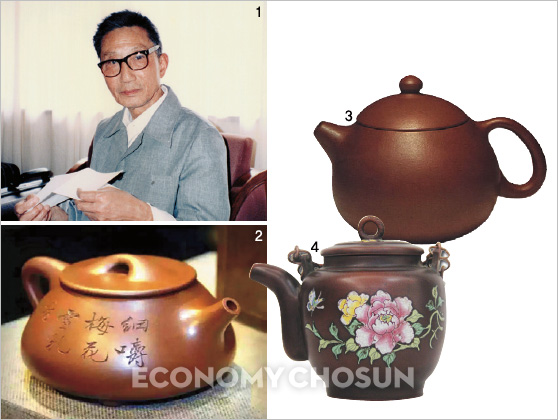

2. 중국 베이징의 자사호 경매에서 2450만 위안(약 44억5000만원)에 낙찰된 구징저우의 ‘석표호’.

3, 4. 구징저우 작품들

신경숙 작가의 표절시비 중심에 일본의 유명작가가 있다. 광복 70주년이자 대한민국임시정부수립 96주년인 올해도 문화 전반에서 일본 베끼기는 아직도 유효한 모양이다. 모방은 창조의 어머니이기도 하지만 출처를 없애거나 속인다면 그것은 사기다. 모방으로 출발했지만 진품보다 낫다는 평가를 받아 온 도자공예의 세계적 명인이 있다. 자사공예 일대종사(一代宗師)로 추앙받는 구징저우(顧景舟·1915~96)다.

지난 5월19일 중국 베이징의 자사호(紫砂壺) 경매에서 구징저우가 1948년에 만든 ‘석표호(石瓢壺)’가 2450만 위안(약 44억5000만원)에 거래됐다. 지난해에는 인민폐 1700만 위안(약 30억원)이 구징저우 작품의 최고 낙찰가였다. 중국의 공예미술품 중에서 제일 잘나가는 이싱(宜興) 자사호(紫砂壺)의 경우 생존 작가의 작품도 억대를 넘어가는 것은 이미 상식이다. 하지만 시진핑(習近平)정부의 반부패 정책으로 고가품 시장이 꽁꽁 얼어붙은 상황에서 나온 초고가 낙찰소식에 중국 전역이 술렁였다.

때마침 6월6일 이싱에서 구징저우 탄생 100주년을 기념하기 위한 영화 ‘고경주(顧景舟)’가 크랭크인 했다. 현장에는 영화관계자는 물론 장쑤성(江蘇省) 서기 등 고위관료가 대거 참석해 분위기를 고조시켰다. 구징저우의 지도 아래 성장한 대가들이 영화제작을 축하하러 간만에 모두 모였다. 출연배우들보다 더 화려한 조명을 받은 자사명인들은 대부분 자사1창 출신이다.

이싱을 빛나게 한 주인공

1954년 중국정부가 설립한 자사1창은 근대 자사의 살아 숨쉬는 역사로서 오늘날 자사공예 예술과 산업이 절묘하게 공존하며 작지만 강한 소도시, 이싱을 빛나게 한 본령이다. 자사(紫沙)의 유일한 원산지인 이싱에서 자사1창이 갖는 위상은 크고 깊다. 그 초석에 자사공예의 정신적 지주인 구징저우가 있다. 그를 기리는 영화는 구징저우의 생일인 오는 10월에 맞춰 중국 전역에서 개봉한다고 한다.

영화 속 실존인물인 구징저우는 조상 대대로 자사공예 고수들이 활약하는 이싱 촨부(川埠)에서 태어났다. 그는 18살부터 부모의 가업을 이어받아 자사를 만들기 시작했으며 명·청 시대의 자사호 도록을 보며 연구했다. 그는 1930년대 말 상하이(上海)로 건너가 골동상인의 주문으로 명·청 시대의 모방품을 수없이 만들었다. 그가 재현한 용파봉취(龍把鳳嘴) 등 모방품은 진품을 앞선다고 평가받아 베이징박물관에 전시 중이다.

그는 작가정신 없이 모방품을 재현한다는 비판 속에서도 명·청 시대의 제조 방식을 묵묵히 연구했다. 상하이에서 모방품을 만들며 생긴 돈과 여유로 화가·서예가와 친분을 쌓아갔다. 그들과 나눈 교감을 작품에 조금씩 반영하기 시작했다. 모방에 그치지 않고 고전을 바탕으로 한 구징저우의 독창적 예술세계가 형성되기 시작했다.

1954년 이싱자사1창의 제작책임자로 부임한 구징저우는 후배들에게 똑같은 자사를 1년 이상 반복해서 만들게 했으며 자사호를 만들 때마다 제작후기를 쓰도록 했다. 그는 직계제자가 아닌 다른 문파의 후학들에게도 가르침에 인색하지 않았다.

유명작가 작품 베끼기에 혈안

구징저우는 1958년부터 시작한 대약진운동의 최대 목표인 생산량 증대에 연연하지 않고 제자들이 창작을 할 수 있는 든든한 버팀목이 돼주었다. 이러한 그도 지식인뿐 아니라 전문가를 폭행하거나 피살하는 일이 다반사인 문화대혁명의 광폭한 소용돌이 속에서는 자신의 작품에 낙관도 남기지 못하는 창작의 시련을 겪었다. 다른 작가들도 낙관 대신 자신이 좋아하는 시나 그림을 자사호에 새겨 자신의 작품임을 아는 사람만 알게 만들었다. 때로는 죽은 작가의 낙관을 사용하기도 해 나중에 진위논란의 단초를 제공하기도 한 시절이었다. 어느덧 대가가 된 구징저우는 1988년, 자사 역사상 최초로 중국공예미술대사가 된다.

베끼기에서 출발해 정점에 오른 그를 흠모하는 집단이 생기며 부작용도 생겼다. 제2의 구징저우를 꿈꾸는 수많은 자사 작가지망생들이 유명작가의 작품 베끼기에 혈안이 됐다. 모방에 그치는 것이 아니라 낙관도 아예 유명작가의 이름으로 찍어 진짜 짝퉁을 만들어 시장에 유통시켰다. 반면에 일부 유명작가는 제자를 지도한다는 미명 아래 제자들에게 작품을 만들게 한 후 자신의 낙관만 찍어 터무니없는 고가로 세상에 내놓았다. 작품의 질보다는 작가의 유명세와 직급이 가격을 만드는 자사호 유통의 허점을 악용하는 행위가 아무렇지 않게 자행됐다. 더욱 재미있는 사실은 제자를 이용하는 스승보다 똑똑한 제자는 어려운 자사기술을 배우기보다 스승의 낙관만을 흉내내거나 아예 인장을 훔쳐 스승 몰래 사용하기도 한다는 것이다.

이런 흉흉한 소문을 확인하기 위해 중국 관영 CCTV에서 장기간 잠입취재를 해 2010년 5월23일 이를 심층 보도했다. 터무니없이 비싼 가격과 제자가 대신 만드는 대공(代工), 순수한 자사 원료 대신 화공약품을 사용하는 사례가 밝혀졌다. 그 파장은 중국을 넘어 한국에까지 전해졌다. 자사호에 대한 불신은 자사호 시장의 심각한 침체를 가져왔다. 국내외 소비자의 불신과 외면은 중국공예미술학회작가들의 자정결의를 끌어냈다. 공멸의 위기를 인지한 이싱시 인민정부가 앞장서서 도자협회와 함께 관리감독에 나섰다. 하지만 TV보도폭탄이 지나간 후, 자정노력은 구호로만 그치고 원료가격만 폭등했다는 후문이다.

상당수 작가들이 작품에 열중하기보다는 손님접대에 더 공을 들이는 이유는 돈이다. 실력으로 직급을 높이기보다는 돈으로 지위를 사고 높아진 지위에 걸맞은 고가에 작품을 팔 수 있기 때문이다. 모방이 목표가 아닌 수련 과정이었던 구징저우의 작가정신이 퇴색되고 있어 아쉽다.