중국 경제 위기론이 끊이지 않는다. 미국의 금리인상과 함께 중국의 경기둔화가 주요 2개국(G2) 리스크로 꼽힐 정도다. 중국의 경제 위기론은 2008년 글로벌 금융위기와 대조된다. 당시엔 선진국의 금융시장 불안에 따른 실물경기 침체가 글로벌 위기의 주범으로 지목받았지만 이번엔 중국을 대표로 하는 신흥시장이 위기의 단초가 될 것이라는 우려가 나온다.

중국 위기론이 심각하게 다가오는 이유는 중국이 글로벌 실물경제에 미치는 영향력이 커졌기 때문이다. 지난해 중국을 세계 최대 수출 시장으로 둔 나라는 한국 등 43개국에 달했다. 미국을 최대 수출 시장으로 둔 나라(32개국)보다 많았다. 1994년 중국과 미국을 각각 세계 최대 수출 시장으로 둔 나라 수는 각각 2개국, 44국이었지만 20여년 만에 역전된 것이다. 중국의 수입은 지난 9월 전년 동기 대비 17.7% 감소했다. 11개월 연속 감소세로 8월의 감소폭(14.3%)을 크게 웃돌았다.

중국 당국은 경기둔화를 지속 발전 가능한 체질로 경제구조를 업그레이드하는 개혁 과정의 진통일 뿐이라며 ‘경착륙은 없다’고 단언한다. 반면 ‘나홀로 성장’이 어려운 세계화 시대 중국의 개혁 노력이 글로벌 경기둔화와 맞물려 위기를 자초할 수 있다는 우려도 나온다. 지난 6월 중순 이후 40% 이상 급락한 상하이종합지수나 지난 8월 중순 기습적인 위안화 평가절하가 야기한 외환시장 불안도 이 같은 위기론을 부추긴다.

한국의 최대 교역 대상국인 중국의 경제는 과연 위기에 봉착하게 될까. 위기 발생 가능성을 보는 접근법 중의 하나가 과거의 위기 발생 과정을 되돌아 보는 것이다. 과거 위기의 발생 과정을 명쾌하게 풀어낸 석학들의 위기 이론에 비춰 지금의 중국 경제를 바라볼 필요가 있는 이유다. 중국의 최근 경제위기론은 대부분 금융 불안에서 출발한다. 세계적인 ‘금융 불안정 모형’을 만든 석학들의 위기 이론을 통해 중국 경제를 짚어본다.

다양한 금융위기 이론이 있지만 어빙 피셔(Irving Fisher) 전 예일대 교수,하이만 민스키(Hyman P. Minsky) 전 워싱턴대 교수 ,찰스 킨들버거(Charles P. Kindleberger) 전 MIT대 교수 등이 내놓은 3대 위기 이론이 손꼽힌다.(<금융학 원리>, 상하이런민출판사)

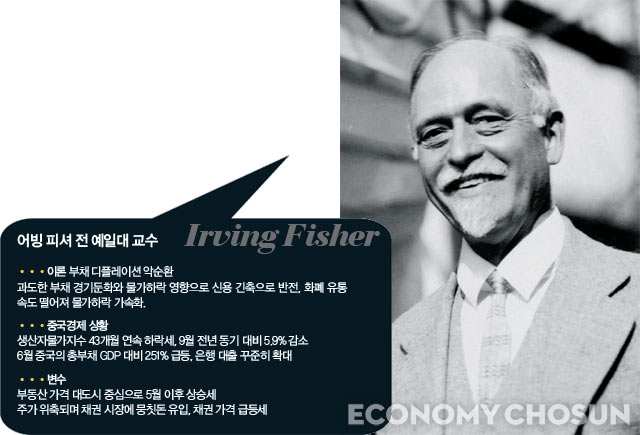

중국의 부채와 저물가, 피셔의 부채 디플레이션 시나리오 가능성 있어

중국 경제가 피셔의 ‘부채 디플레이션 악순환’에 빠져들 지가 관전 포인트다. 피셔는 1873~79년의 미국 불경기와 1929~33년의 대공황을 연구하면서 위기 이론을 만들어냈다. 새로운 발명은 낙관론을 낳고 이는 과도한 부채로 이어진다. 문제는 경기둔화와 물가하락이 나타나면서 ‘부채 디플레이션’이라는 악순환을 만들어낸다는 데 있다. 피셔는 저물가가 실질금리를 높여 채무를 서둘러 갚으려는 채무자들이 늘고, 이는 예금 인출과 자산가격 급락으로 이어져 결과적으로 채무부담을 더욱 늘린다고 주장했다. 피셔는 이런 현상을 ‘위대한 역설(great paradox)’이라고 했다.

과도한 부채가 경기둔화와 물가하락 영향으로 신용 긴축으로 반전되면 화폐 유통속도가 떨어져 물가하락이 가속화되고 이는 기업들의 생산 위축과 수익성 악화 및 실업률 상승으로 이어진다. 이 같은 상황이 지속되면 경제주체들의 경제에 대한 신심이 하락하고 이는 기업들의 투자 감소를 가속화한다. 당국은 금리(명목금리)를 떨어뜨리는 것으로 경제를 살려보려하지만 물가 하락으로 실질금리가 되레 상승해 금융시장의 혼란이 가중되고 은행의 도산이 잇따르게 된다.

중국의 부채와 저물가 우려는 피셔의 위기 시나리오 발생 가능성을 높인다. 중국의 총부채는 2008년 말 국내총생산(GDP) 대비 160%에서 지난해 6월 말 251%로 급등했다. 은행의 대출은 계속 확대되고 있다. 지난 9월 은행의 신규대출은 1조500억위안(약 186조9600억원)으로 시장의 예상치(8379억위안)를 웃돌았다고 핑안증권이 분석했다.

반면 중국의 9월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 1.6% 상승해 8월과 같은 상승률을 유지했지만 시장의 예상치(1.8%)를 밑돌았다. 문제는 생산자물가지수(PPI)다. 9월 PPI는 전년 동기 대비 5.9% 떨어졌다. 43개월 연속 하락세다. “중국 당국은 디플레이션 여부를 판단할 때 주로 CPI를 본다”(마쥔 런민은행 수석이코노미스트)는 말에서 알 수 있듯, 중국에선 최근 물가 동향을 두고 디플레이션이 아닌 디스인플레이션(disinflation·물가상승률 둔화)일 뿐이라는 시각이 많다. 하지만 “디플레이션 리스크를 경계해야 한다”(순리젠 푸단대 경제학원 부원장)는 지적도 적지 않다. 중국 당국이 지난해 11월 이후 5차례 금리를 내린 것도 물가 상승률 둔화에 따른 실질금리 상승을 상쇄시키기 위한 것으로 해석된다. 부채 디플레이션 악순환에 빠져드는 걸 선제적으로 차단하기 위한 행보인 셈이다. 하지밍(哈繼銘) 골드만삭스 중국 담당 부회장은 “시진핑 정부가 디플레이션과 과잉대출에 제동을 걸지 않으면 중국 경제가 다시 회복할 수 없다”고 단언하기도 했다.

중국의 자산가격 동향은 중국 경제가 아직 피셔의 위기 시나리오에 딱 부합하지는 않음을 보여준다. 주가는 상하이종합지수 기준으로 올 6월 중순이후 40% 가까이 빠졌지만 부동산 가격은 대도시를 중심으로 올 5월 이후 상승세로 돌아섰다. 부동산 판매가 개선되면 일정 시차를 두고 부동산 투자회복으로 이어질 것이라고 중국 당국은 기대한다. 중국 당국이 최근 외국인 부동산 구매 제한 완화 등 부동산 판매 촉진책을 연이어 쏟아내는 배경이다. 채권 가격은 주가 위축에 따라 채권 시장에 뭉칫돈이 유입되면서 급등세를 타고 있다. 실질금리 상승으로 채무부담이 커진 기업들이 채무부담을 덜기 위한 자산매도에 나서고 이게 되레 채무부담을 늘리는 이른바 피셔의 위대한 역설이 재연될 것이라고 예단하기에는 아직 이른 셈이다.

하지만 안심하기에도 이르다. 국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 중소 도시의 부동산 가격이 여전히 하락세에 머물고 있어 이들 지역에 있는 부동산 개발상에 빌려준 은행 대출의 부실화가 금융위기의 뇌관이 될 수 있다고 지적한다.

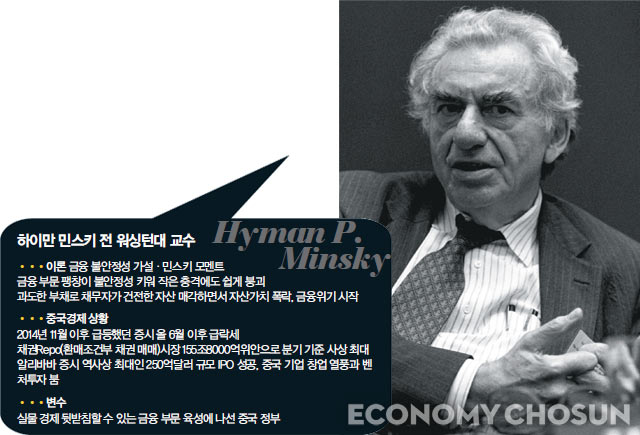

中 자산가치 폭락, 금융위기 시작하는 ‘민스키 모멘트’ 진입 여부 주목

중국 경제가 ‘민스키 모멘트(Minsky moment)’에 빠져들 수 있을 지도 주목되는 대목이다. 민스키 모멘트는 과도한 부채로 채무자들이 건전한 자산마저 팔기 시작하면서 자산가치가 폭락하고 금융위기가 시작되는 시기를 일컫는다. “금융시장은 내재적으로 불안정하며, 금융시장에서 활동하는 경제주체들이 비합리적인 심리와 기대에 의해 크게 좌우되기 때문에 자산 가격도 거품과 붕괴를 주기적으로 겪게 된다”는 민스키의 ‘금융 불안정성 가설(Financial Instability Hypothesis)’에 따른 것이다.

민스키의 위기 시나리오는 다음과 같다. 신발명이나 신시장 개척 등으로 성장 시기가 오면 경제주체들은 투자리스크를 저평가하게 된다. 불확실하지만 더 많은 수익을 얻을 수 있는 투자처로 자금을 이동한다. 무리한 투자를 위해 기업들의 부채가 급증하고 이게 금융의 규모를 크게 키우고 자산가격도 크게 오르게 된다. 새로운 수익기회를 찾아 새로운 금융상품이 잇따라 등장하고 극단적인 번영에 대한 기대감이 가득차게 된다. 하지만 실물경제와의 괴리가 커지면서 기대하던 수익을 얻지 못하게 되고 이는 불안심리를 만들어 낸다. 기업들의 부채 상환 능력에 대한 걱정이 커지는 것이다. 금융 긴축으로 돌아서게 되고 이는 금리 급등과 자산가격 급락으로 연결된다. 금융투자 규모가 축소되고 이는 실물경제에 악영향을 끼친다. 성장이 위축되고 기업은 인원을 줄이거나 문을 닫게 된다.

민스키는 금융부문의 팽창이 불안정성을 키워 작은 충격에도 시스템이 쉽게 붕괴된다고 주장했다. 지난 11월 이후 급등했다가 올 6월 중순 이후 급락세에서 벗어나지 못하고 있는 중국 증시가 대표적이다. 최근엔 회사채 발행과 이를 담보로 한 대출이 급증하면서 기업들의 과도한 부채 우려를 증폭시키고 있다. 올 3분기 중국에서 채권 담보대출이라고 할 수 있는 채권 Repo(환매조건부 채권 매매)시장이 155조8000억위안(약 2경7741조7500억원)으로 분기 기준 사상최대를 기록했다. 2분기(137조3000억위안)에 비해 13.5% 증가했고, 전년 동기 대비로는 2배 수준이다. 회사채를 담보로 돈을 빌려 또 회사채에 투자하는 레버리지 투자가 급증하고 있다는 지적이다. 레버리지 투자 주체는 은행의 자산관리상품, 증권사, 펀드 등이다. “이들의 채권 담보 대출을 통한 채권 투자의 레버리지 비율은 3배 이상이고 일부는 10배의 레버리지로 투자를 한다”(월스트리트저널) 회사채 시장이 급팽창하면서 중국에서 AAA급 회사채 금리와 국채 금리 간 차이가 0.8%포인트로 역대 최소로 줄어들었다. 지난해만해도 이 차이는 2% 포인트에 달했다.

채권 담보 대출은 돈을 빌려 주식에 투자해온 마진트레이딩과 크게 다르지 않다. 주가 약세로 주식투자를 위한 신용융자액이 6월 중순이후 58% 급감하면서 상하이종합지수가 같은 기간 40% 급락한 것처럼 회사채 시장에서도 비슷한 위기 상황이 재연될 수 있다는 지적이 나온다. 채권 가격이 떨어지면 투자자들은 대출을 갚기 위해 어쩔 수 없이 채권을 매도해야하고, 이는 채권시장의 붕괴로 이어질 수 있다는 것이다. 회사채 금리 급등(회사채 가격 급락)은 국채 금리 상승으로 전염돼 경기부양을 위해 저금리를 유지하고자 하는 중국 당국의 노력에 타격을 주게 된다.

특히 중국 벤처캐피털시장에서 부실 벤처 솎아내기 조짐이 나타나는 것도 민스키 모멘트 우려를 키운다. 지난해 9월 뉴욕증시에서 중국 최대 전자상거래업체 알리바바가 증시 역사상 최대인 250억달러 규모의 기업공개(IPO)에 성공하자 중국 기업들의 창업 열풍과 함께 이들에 대한 벤처투자가 붐을 이뤘다. 하지만 중국 경기둔화와 최근 금융시장 불안이 겹치면서 새로운 자금 조달 때 기업가치를 내리라는 압박을 받는 중국 기업들이 적지 않은 것으로 전해진다. 금융시장에서의 기대와 실물경제에서의 실적 간 괴리가 깊어질수록 민스키 모멘트의 가능성은 커진다. 중국 당국이 ‘대중의 창업, 만인의 혁신(大衆創業, 萬衆革新)’을 천명하고 민간의 창업을 촉진하기 위해 각종 행정규제 축소 및 철폐와 자금 지원에 잇따라 나서는 배경이다.

관건은 경제 주체들의 과도한 기대를 막아야 하는 데 있다. 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 경제책사로 알려진 류허(劉鶴) 중앙재경영도소조(경제 정책 담당 공산당 내 태스크포스) 판공실 주임 및 국가발전개혁위원회 부주임(차관)이 2012년 ‘비교(比較)’라는 학술지에 실은 논문 ‘두 차례의 글로벌 대위기 비교연구’는 1929년 대공황과 2008년 서브프라임 금융위기의 공통점 중 하나로 대중의 심리가 극단적인 투기상태에 빠져 누구나 벼락부자가 될 수 있다고 믿는 현상을 꼽았다.

하지만 민스키 모멘트의 진입 가능성은 여전하다. 중국은 실물경제에 맞는 수준으로 금융산업을 키우는 데 박차를 가하고 있다. 국내총생산(GDP) 규모는 2009년 일본을 제치고 미국에 이어 2위에 올랐고, 2020년을 전후해 세계 1위에 오를 것이라는 관측이 지배적이다. 하지만 중국의 금융산업은 여전히 낙후돼 있다는 지적을 받는다. 반면 미국은 세계 실물경제에서 차지하는 위상은 줄었지만 금융산업의 파워는 더 커졌다는 분석이다. 전세계 자산 가운데 미국의 펀드매니저들이 관리하는 자산 비중은 55%로 10년 전의 44%보다 11%포인트 상승했다.(영국 잡지 이코노미스트)

때문에 중국 당국은 실물 경제를 뒷받침할 수 있는 금융 산업 육성을 위해 주식과 채권 등 자본시장 발전에 적극 나서고 있다. 지난해 11월 이후 주가 급등세를 용인하다가 거품을 키우게 된 것도 이와 무관치 않다. 금융산업의 육성은 금융부문의 팽창을 낳게 되고 이는 민스키 모멘트에 진입할 수 있는 가능성을 높이게 된다. 통제 가능한 수준에서 금융산업을 키울 수 있을 지가 민스키 모멘트를 피할 수 있을지 여부를 좌우하는 관건이 되는 것이다.

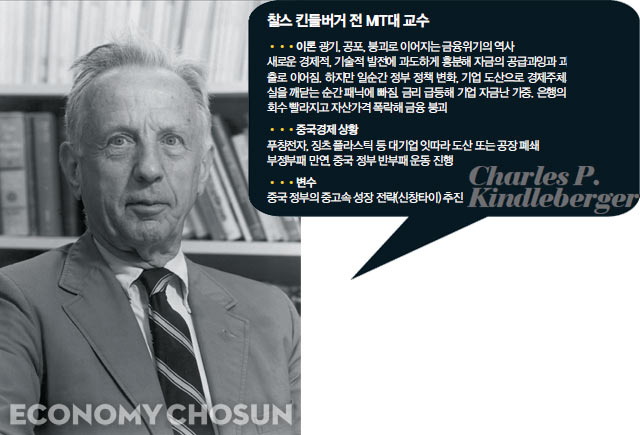

킨들버거의 ‘광기 - 공포 - 붕괴의 시나리오’ 찾아올까

킨들버거는 ‘광기와 공포, 붕괴 : 금융위기의 역사(Manias, Panicsand Crashes : A History of Financial Crises)’에서 금융위기의 전개과정은 비슷하다고 갈파했다. 새로이 등장하는 경제적, 혹은 기술적 발전이라는 이상변화에 대해 과도하게 흥분하고, 이는 자금의 공급과잉과 과다대출로 이어져 투기를 부추긴다. 상식으로는 이해하기 힘든 수준의 자산가격 거품이 형성되지만 일순간 정부 정책의 변화나 기업의 도산으로 경제주체들이 현실을 깨닫는 순간 패닉에 빠지게 된다. 이어 금리가 급등하면서 기업의 자금난이 가중된다. 은행들의 자금회수가 빨라지고 이는 자산가격 폭락으로 이어져 금융이 붕괴되는 재난과 맞닥뜨리게 된다는 게 킨들버거의 위기 시나리오다.

특히 광기의 시기에는 자본주의의 근간인 효율과 근검보다는 부정부패가 판을 치게 된다는 게 킨들버거의 지적이다. 시진핑 정부의 반부패 운동은 바로 개혁 개방 이후 지속해온 고성장에 끼어있는 부패발 거품을 걷어내는 노력이기도 하다. 반부패 운동으로 드러나는 부패 커넥션은 당 고위간부들이 어떻게 기업들과 유착해 부를 빼돌려왔는지를 적나라하게 보여준다. “버블 시기에 벌어진 온갖 불법과 탈법 행위를 사법처리하는 것으로 일상이 회복된다”는 킨들버거의 얘기대로 중국 경제가 반부패 운동을 통해 광기를 걷어내고 연착륙 할 수 있을 지는 아직 불확실하다.

반부패운동을 하는 와중에 기업들의 도산 도미노라는 악재가 이어지고 있어서다. 최근 중국의 공장으로 통하던 광둥성에서 푸창(福昌)전자 징츠(京馳)플라스틱 등 대기업들이 잇따라 도산하거나 공장을 폐쇄해 실물경제에 대한 불안감을 더 키우고 있다. 푸창전자는 중국 양대 통신장비업체인 화웨이와 ZTE 등에 전자부품을 공급하는 업체다. 최근 홍콩 사우스차이나모닝포스트는 “전자제품에 대한 해외 수요 감소와 광둥성 내 공장 운영비용 상승 등으로 홍콩과 대만 기업은 물론 외국기업들도 인근 국가로 공장을 옮기고 있다”고 분위기를 전했다.

중국 당국은 이 같은 변화가 경제주체들의 패닉으로 빠져들지 않도록 노력하고 있다. 신창타이(新常態·뉴노멀)를 내세우고 있는 게 대표적이다. 중고속으로 성장을 둔화시키더라도 광기가 만든 거품 없는 성장을 하자는 게 신창타이다. 신창타이는 시 주석이 지난해 5월 허난성을 시찰하면서 처음 언급한 말로 이후 중국 경제정책을 관통하는 키워드가 됐다.

중국 당국은 또 투자자들의 광기를 막는 데도 힘쓰고 있다. 보장성 금융상품이 아닌데도 투자해서 손실을 보게 되면 정부에 대책을 요구하는 행태를 수용하지 않겠다는 게 대표적이다. 최근 부실 국유기업의 증시 퇴출이나 대기업의 회사채 부도를 용인하는 것도 같은 맥락이다. 하지만 이 과정에서 사회불안이 커질 것을 우려해 실제로 투자자들에게 투자 원금을 보상해주는 식의 대책을 시행중인 것으로 전해진다. “기업들의 부도 위험이 중국에서 커지고 있지만 중국 당국이 기업 디폴트(채무불이행)와 시장 변동성을 용인할 인내심을 가져야 한다”(국제통화기금 세계 금융시장 안정 보고서)는 지적이 나오는 배경이다.

이미 탐욕을 통해 부풀어 오른 거품을 꺼야 하는 중국으로선 어느 정도의 사회불안을 감수하고라도 광기를 차단하려는 용기를 내야 하는 것이다. 사회불안이 패닉으로 이어지지 않는 치밀한 정책 안배도 중요하다. 중국 당국이 중국 경제에 대한 신심을 강조하는 이유이기도 하다.

결과적으로 피셔의 부채 디플레이션 함정, 민스키의 금융팽창에 따른 시스템 붕괴, 킨들버거의 광기 공포 붕괴 시나리오가 중국에서 재연될지는 아직 불확실하지만 가능성은 열려있다. 중국 당국은 최악의 상황에 대비하고 있다. “국내와 국제 형세 중 유리한 측면을 살피면서 동시에 불리한 일면도 분석해 최악의 경우를 대비하고 충분한 준비를 해야 좋은 결과를 얻을 수 있다”(시진핑 주석) “위기가 발생하면 당국은 최악의 상황을 가정해야 비로소 위기의 전모에 대한 정확한 판단이 가능하다”(류허 부주임)는 게 중국 당국의 인식이다.

소리 없이 찾아오는 게 위기라고 한다. 그런 면에서 위기론에 둘러싸인 중국이 실제 위기에 빠져들 가능성은 낮아 보인다. 하지만 과거의 이론으로도 설명할 수 없는 위기는 등장하게 마련이고, 이는 또 다른 위기 이론을 만들어낸다. 중국 경제가 또 다른 위기 이론을 만들어내는 사례가 될지 세계가 지켜보고 있다.