‘대성목재공업회사는 지난달 27일 1500여명의 종업원과 단체협약을 체결했다. 협약에는 종업원에게 1년에 2회의 상여금 급여와 1회의 정기승급 등이 규정되어 있다.’ 1962년 5월 국내 일간지에 실린 기사다. 자세한 내용은 알 수 없지만 호봉제에 가까운 새로운 임금체계 도입 소식을 전하고 있다.

당시엔 근속 연수에 따라 매년 임금이 올라가는 호봉제, 정기승급제가 일반적이지 않았다. 1966년 취업 가이드 기사를 보면 ‘삼성은 무엇인가를 창조해내고 과감히 실행할 수 있는 진취성 있는 사람을 바라고 있다.

입사 후에도 이런 능력에 의해 승급·승진이 결정된다’는 내용이 있다. 그때 이미 국내에서 손꼽히는 대기업이었던 삼성도 호봉제를 시행하지 않고 있었다는 것이다. 호봉제 도입은 정부가 앞장섰다. 1962년 공무원 보수규정을 개정하면서 승급 기간을 새로 규정해 군인은 2년, 일반직 공무원은 직급에 따라 9개월~2년마다 승급하도록 했다. 1966년엔 초·중·고 교사들에게 단일호봉제를 시행하면서 종전 120단계였던 등급을 37개로 대폭 줄였다. 기업에선 1964년 한국전력이 가장 먼저 호봉제와 정기승급제를 도입한 것으로 알려져 있다. 이어 금성사, 동아제약, 한국유리 등으로 확산됐다. 연공급(年功給)이 정착하는 과정에서 직무급 같은 다른 임금체계를 도입하려는 시도도 있었다.

직무급은 직무의 중요성과 난이도 등에 따라 임금 수준을 결정하는 제도다. 20세기 초 미국에서 테일러·포드주의 생산방식 확립과 함께 형성됐다. 국내에선 미국이 국영기업체에 차관을 제공하면서 직무급 도입을 제안했다.

충주비료가 1963년 처음 직무급을 도입한 이후 금성사, 한국전력, 유공, 포항제철 등으로 확산됐지만 대부분 실패했다. 직무 평가 기준이 모호해 관리하기 어려웠고, 대졸 사무직을 우대하는 데 대한 생산직 근로자들의 불만이 컸기 때문이다.

1990년대엔 직무수행능력을 기준으로 임금을 정하는 직능급이 도입됐지만 연공급을 대체하지 못했다. 외환위기 이후 2000년대 들어서는 글로벌 스탠더드에 맞춰 업무 실적에 따라 보상하는 성과연봉제와 성과배분제가 확대되고 있다.

무늬만 연봉제 적지 않아

그러나 아직은 호봉제가 지배적인 임금체계다. 연봉제를 도입해도 기존 호봉에 맞춰 임금 수준을 정하는 ‘무늬만 연봉제’가 적지 않다. 그러다 보니 호봉제 비중이 줄어드는데도 임금의 연공성은 오히려 강화되는 기현상이 나타나고 있다.

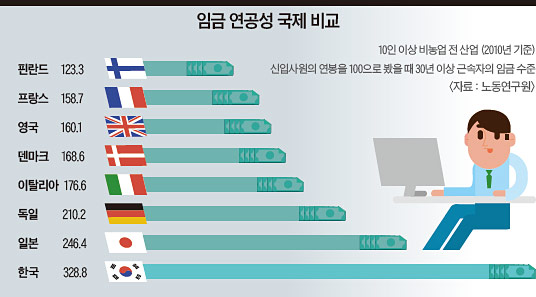

임금 연공성(신입사원의 연봉을 100으로 봤을 때 30년 이상 근속자의 임금 수준)은 2010년 3.43배에서 2014년 3.72배로 높아졌다.

한국의 임금 연공성은 OECD(경제협력개발기구) 회원국 중 최고 수준이다. 호봉제와 정기승급제의 원조인 일본보다 훨씬 심한 편이다. 고령자 고용의 부담이 그만큼 크지만 노동 시장의 경직성으로 인해 인력 구조조정이 쉽지 않다. 청년 ‘고용절벽’과 비정규직 양산 같은 부작용이 나타날 수밖에 없다.

정부가 임금체계 개편을 노동개혁의 핵심 이슈로 거론하는 이유가 여기에 있다. 그러나 공기업 노조를 주축으로 노동계가 기득권을 지키기 위해 실질적인 성과연봉제 도입에 강하게 반발하는 등 큰 진통을 겪고 있다. 외부 생태계와 고립돼 진화와 발전을 멈추고 자생력과 경쟁력을 잃어버리는 ‘갈라파고스 현상’이 여기서도 나타나고 있다.