미국 뉴욕과 영국 런던은 세계적인 금융회사가 모여 있는 글로벌 금융 심장부다. 뉴욕 맨해튼 월스트리트에는 뉴욕증권거래소(NYSE)와 골드만삭스 같은 투자은행(IB) 본사가 자리잡고 있다. 런던의 중심부로 중세부터 자치권을 행사하는 구역인 ‘시티 오브 런던(City of London)’엔 중앙은행인 영란은행과 영국 2위 은행인 RBS(로열뱅크오브스코틀랜드), 런던증권거래소를 포함해 전 세계 500개 금융회사의 본사와 지사가 밀집해 있다.

그런데 IT기술이 발달하면서 뉴욕과 런던의 위상이 흔들리고 있다. 회사 본사 소재지는 뉴욕 중심부에 있더라도 인력은 뉴욕이 아닌 다른 곳에서 고용하는 식이다. 뉴욕에 가까운 롱아일랜드·뉴저지·코네티컷 등으로 옮기는 게 아니라 아예 포르투갈·폴란드·인도와 같은 완전히 새로운 곳에 거점을 두는 금융회사가 늘어나고 있다.

뉴욕·런던 아닌 리스본·바르샤바·벵갈루루

영국 파이낸셜타임스(FT)는 “미래에 세계적인 은행에서 일하려면 지금처럼 런던이나 뉴욕이 아닌 포르투갈 리스본이나 아일랜드 더블린, 폴란드 바르샤바, 미국 노스캐롤라이나에 살아야 할 것”이라고 전망했다. 미국·유럽의 대형 은행들이 수천개의 일자리를 금융 중심지에서 비용이 저렴한 지역으로 이전시키고 있기 때문이다.

대표적인 은행이 크레디트스위스다. 이 은행은 런던에서 1800명, 스위스에서 1600명의 인력을 감축하고 인도, 동유럽, 미국 노스캐롤라이 랠리의 인건비가 싼 인력으로 대체할 예정이다. 크레디트스위스는 지난해 프라임 브로커리지 트레이더 중 일부를 런던에서 비용이 저렴한 아일랜드 더블린으로 옮긴다고 발표하기도 했다.

포르투갈 수도이자 최대 도시인 리스본은 대항해시대 이후 경제 중심에서 멀어져 있었다. 리스본에 주목한 것은 프랑스 최대 은행 BNP파리바다. 이 은행은 이미 포르투갈에서 2000명의 인력을 고용하고 있다. BNP파리바는 앞으로 3년간 포르투갈에서 수천명의 직원을 늘릴 계획을 갖고 있어 고용 규모가 두 배 이상 커질 것으로 전망된다.

2000년대 초반 인도 벵갈루루에 관심을 보인 건 미국의 콜센터 산업이었다. 10년이 지나자 금융회사가 벵갈루루에 주목했다. 총직원이 3만6900명인 골드만삭스는 이곳에 9000명의 인력을 수용할 수 있는 건물을 짓고 있다. IT와 운영 업무를 담당하는 직원이 이 건물에 배치된다. 골드만삭스는 벵갈루루를 뉴욕에 이어 전 세계에서 두 번째로 큰 거점으로 만들 계획이다. 또 골드만삭스는 올해 안에 폴란드 바르샤바에 새로운 사무실을 열고 수백명의 직원을 채용할 계획을 갖고 있다.

시티그룹은 법무·인사·리스크 관리 관련 인력을 런던에서 북아일랜드 벨파스트로 이전했다. 모건스탠리는 일부 신용조사 인력을 헝가리 부다페스트로 옮겼다. 은행들의 해외 이전 붐으로 뉴욕과 런던의 금융가에선 일자리가 점점 사라지고 있다. 지난 5년간 뉴욕에선 2만7000명, 런던에선 1만5000명이 일자리를 잃었다.

글로벌 금융회사의 사무실 이전과 인력 재배치는 IT가 발전하면서 금융산업이 어떻게 변화하고 있는지 보여준다. 금융 중심지에 금융회사가 밀집해 있어야 할 이유는 IT기술이 발달하면서 점점 적어졌다. 동시에 금융 중심지에서 벗어나 건물 임대료와 직원 인건비를 감축해야 할 필요는 더 커졌다.

뉴욕서 바르샤바 이전하면 비용 60% 절감

금융 중심지에서 사무실을 이전해 비용을 감축하는 시도는 1980년대에도 있었다. 미국 은행 JP모건체이스는 1986년에 영국 본머스에 사무실을 열었다. 런던에서 남서쪽으로 100㎞ 떨어진 이곳에서 JP모건의 직원 4000명이 IT, 내부 통제, 운영 등의 업무를 한다. JP모건은 스코틀랜드 에든버러와 글래스고에서도 2000명을 고용하고 있다. 최근 들어 비용을 줄이기 위해 은행이 해외로 이전하는 경향은 더 심해지고 있다. 파이낸셜타임스는 월스트리트와 유럽 투자은행(IB)은 금융위기 이후 규제가 강해져 영업이 어려워졌고, 수익도 줄어들어 비용을 감축해야 한다고 설명한다. 이런 상황에서 은행은 멀리 떨어진 곳에서도 일할 수 있는 환경을 제공하는 디지털 통신과 클라우드 컴퓨팅에 주목하게 됐다.

KPMG의 빌 마이클 EMA 금융서비스부문 대표는 “기업과 투자은행들이 지난 몇년간 비용 절감을 위해 일자리를 해외로 이전했다”며 “현재 경제 상황과 금융 산업의 디지털화로 해외 이전 정도가 더 심해지고 있다”고 말했다.

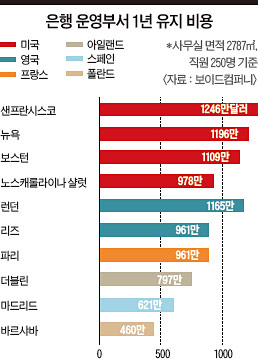

실제로 뉴욕과 런던을 벗어나면 운영부서를 유지하는 데 드는 비용은 크게 줄어든다. 미국의 부동산 컨설팅 업체 보이드컴퍼니는 미국과 유럽 등 45개 도시에서 은행 운영 부서를 1년간 유지하는 데 필요한 비용을 추산했다. 1위는 1246만달러의 샌프란시스코였고 뉴욕은 1196만달러로 2위, 런던은 1165달러로 3위로 분석됐다. 미국에서도 노스캐롤라이나의 샬럿은 978만달러로 비교적 저렴했다. 영국에서 가까운 아일랜드 더블린은 797만달러였다. 폴란드 바르샤바는 460만달러로 뉴욕의 40% 수준에 불과했다.