항공기술이 발달하고 저(低)유가 기조가 지속되면서 글로벌 항공사들의 초장거리 직항 노선 경쟁이 치열해지고 있다. 주로 중동의 항공사들이 장거리 직항노선을 개설하면서 ‘글로벌 허브 공항’ 자리를 두고 중동과 세계의 다른 지역이 치열한 신경전을 벌이고 있다는 분석도 나온다.

지난 3월 아랍에미리트(UAE)의 에미레이트항공은 두바이~오클랜드(뉴질랜드) 간 노선 운항을 시작했다.

이 노선은 총 1만4178㎞로 비행 시간이 무려 17시간 20분에 달한다. 이는 종전의 세계 최장거리 노선이었던 호주 콴타스항공의 시드니~댈러스(미국) 간 비행 시간인 16시간 50분(1만3790㎞)보다 30분 늘어난 것이다.

카타르항공이 오는 12월 카타르의 수도인 도하와 오클랜드 간 노선 운항을 시작하면 이 기록마저 깨지게 된다. 도하~오클랜드는 총비행 시간이 18시간(1만4539㎞)이다. 싱가포르항공 또한 비행 시간이 18시간 50분(1만5300㎞)에 달하는 싱가포르와 뉴욕 간 노선을 2018년까지 부활하는 방안을 검토하고 있다. 이 노선은 2013년 사라졌었다.

한 번에 16시간 이상을 비행하는 초장거리 노선이 점점 늘고 있다. 아랍에미리트의 국영 항공사 에티하드항공은 아부다비와 LA(로스앤젤레스)를, 아부다비와 샌프란시스코를 잇는 노선을 운영하고 있다. 비행 시간은 각각 16시간 45분, 16시간이다.

에미레이트항공도 두바이와 LA(16시간), 두바이와 휴스턴(미국·16시간 20분) 노선이 있다. 카타르항공이 이미 운영 중인 도하와 LA 간 노선의 비행 시간도 16시간 10분이다. 사우디아라비아항공이 운영하고 있는 제다(사우디아라비아)~LA 간 노선 비행 시간도 16시간 10분으로 같다.

이 같은 초장거리 노선 확대는 최근에 새로 생긴 트렌드가 아니다. 2005년 태국의 타이항공이 수도 방콕~LA 직항 노선을, 아메리칸항공이 시카고~델리(인도) 노선을 각각 갖고 있었으나 2009~2010년 금융위기와 유가 급등이란 악재가 맞물려 운항을 중단한 적이 있다. 2004년부터 싱가포르와 뉴욕, LA 간 노선을 운항하고 있던 싱가포르항공의 경우 유가로 인한 타격이 특히나 심했다. 싱가포르항공은 당시 A340-500 기종을 사용하고 있었는데, 이 기종은 연료 소모가 많아 주문 당시만 해도 1갤런(약 3.8ℓ)당 42센트였던 연료비가 운항 시작과 함께 93센트로 오르더니 운항 중단을 결정한 2013년에는 2달러 83센트까지 3배가량 급등했다.

연료 20% 적게 쓰는 새 항공기 잇따라

항공사들이 초장거리 직항 노선을 잇따라 확대하는 것은 최신 기종의 중형 항공기가 초장거리 노선을 보다 효율적으로 운항할 수 있는 기술을 갖추고 있기 때문이다. 최신 기종인 에어버스 A350이나 보잉787 등은 구형 기종들보다 연료를 20%가량 적게 소모하고 장시간 비행을 견딜 수 있도록 설계됐다. 콴타스항공이 최근 초장거리 직항 노선 항공기를 기존의 보잉 747에서 보잉 787-9로 대거 교체한 것도 이런 이유가 작용했다.

여기에 장거리를 보다 효율적으로 운항하게 해주는 차세대 항공기가 잇따라 등장하고 있어 항공사들의 노선 확대는 이어질 전망이다.

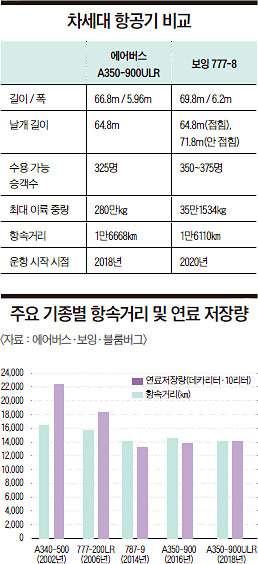

에어버스 A350-900의 항속거리를 연장한 모델인 ‘A350-900ULR(Ultra Long Range)’과 ‘보잉 777-8’이 대표적이다. 항속거리는 항공기가 주어진 조건에서 이륙 순간부터 탑재된 연료를 전부 사용할 때까지의 비행거리다. 두 기종은 공통적으로 17~18시간의 장거리 비행을 감당할 수 있도록 기내가 건조하지 않게 습도를 유지하는 기술을 적용했다. 블레이크 에머리(Emery) 보잉 전략 담당 임원은 “습도는 승객들이 장시간 좋은 컨디션을 유지할 수 있게 하는 가장 중요한 요소 중 하나”라고 설명했다. 부식되지 않도록 만든 합성 항공기 기체가 기내 압력을 끌어올려 승객들의 두통이나 근육통 등을 유발했던 것도 개선했다.

보잉 777-8은 추가로 긴 날개를 장착하고 있어 장거리 운항을 위해 추진력을 개선했다. 이 날개는 착륙 시 접힌다. 2018년 다시 초장거리 노선 운항 재개를 계획하고 있는 싱가포르항공은 A340-500의 악몽을 잊고 A350-900ULR을 이용할 예정이다. 항공기 무게를 줄이고 연료 소비를 비슷한 크기의 보잉 777-200LR보다 약 25% 줄인 것이 특징이다.

최근 에어버스가 초대형 여객기인 A380 생산 계획을 대폭 축소하기로 한 것도 이런 항공업계 변화가 반영된 것이라고‘니혼게이자이신문̓ 등 주요 외신은 전했다. 이에 따르면, 에어버스는 2018년부터 A380 납품 목표치를 12대로 낮췄다. 지난해 인도 실적인 27대의 절반에도 미치지 못하는 것이다. 세계 항공사들이 대부분 연비가 좋고 장거리에서 중거리까지 다양한 노선에서 이용할 수 있는 중형기를 적극적으로 도입하고 있기 때문이다. 최근 급성장하고 있는 저가항공사(LCC)들도 중소형 항공기를 주력으로 쓰고 있다. A380은 최대 500명이 넘는 승객을 태울 수 있는 초대형 여객기다. 복층 구조일 경우 최대 800명까지 탑승할 수 있다. 고시 가격만 4억3260만달러(5000억원)에 달한다.

항공 패권을 노리는 중동 항공사들의 공격적인 초장거리 노선 확대 움직임도 한몫하고 있다. 현재 국제 유가는 배럴당 40~50달러선에 머물며 2014년 최고점과 비교해 40% 수준에 그치고 있는 상황이다. 이런 저유가가 지속되면서 에미레이트항공과 카타르항공 등 중동 항공사들은 ‘허브 공항’ 입지를 다지기 위해 경쟁적으로 나서고 있다. 중동 국가는 주수익원이었던 석유 산업을 대체할 신규 산업 중 하나로 항공업을 집중적으로 육성하고 있다.

중동, ‘글로벌 허브 공항’ 노려

지난해 UAE의 두바이공항을 이용한 승객은 총 7745만명으로 전 세계 공항 중 가장 많았다. 두바이와 전 세계를 주로 연결하는 에미레이트항공은 이 중 5133만명을 수송했다. 두바이는 총공사비 320억달러(약 37조원)를 들여 현재 두바이공항의 10배 크기인 ‘알막툼 국제공항’을 2028년까지 완공한다는 목표를 갖고 공사를 진행하고 있다. 두바이공항을 이용하는 장점은 크게 두 가지다. 일단 두바이에서 비행기를 타면, 칠레 남단 등 일부 남미를 제외하고는 전 세계 어디든 1만5000㎞ 이내여서 갈아타지 않고도 한 번에 목적지에 도착할 수 있다. 지리적 이점 외에도 중동 항공사들이 유럽 등으로 가는 왕복 항공권을 최저가 기준으로 55만~70만원 수준에 내놓는 등 저가 공세를 펴고 있는 것도 이점이다. 이는 대한항공과 아시아나항공을 이용해 인천에서 유럽 직항편을 이용하는 것과 비교해 약 3분의 1 수준이다.

아시아의 허브 공항으로 꼽혔던 싱가포르 창이공항에서 2012년을 기점으로 유럽행 승객이 감소하고 있는 것은 중동 항공사들의 공세가 영향을 미쳤다. 싱가포르는 1970년대부터 홍콩, LA, 두바이 등과 함께 세계적인 허브 공항으로 자리잡았으나 최근에는 명성이 이전만 못하다는 평가를 받는다. 유럽과 호주 등 장거리로 움직이는 승객들이 싱가포르가 아니라 두바이를 이용하고 있는 것이다. 싱가포르항공이 뉴욕행 직항 노선을 다시 부활하려는 것은 허브 공항으로서의 입지를 다시금 가져오겠다는 계산이 깔려 있다.