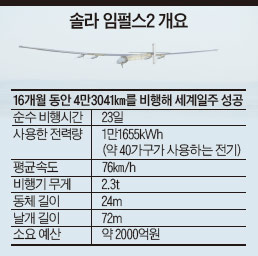

7월 26일 아랍에미리트(UAE)의 아부다비 공항에 특별한 비행기가 착륙했다. 세계일주에 성공한 비행기가 많은데도 불구하고 이 비행기가 많은 관심을 받은 이유는 간단하다. 세계 최초로 연료를 한 방울도 사용하지 않고 태양광 에너지만으로 세계일주 비행에 성공했기 때문이다. ‘솔라 임펄스(Solar Impulse) 2’라고 명명된 이 비행기의 비행 목적은 친환경 에너지의 효용성을 알리고 기후변화 문제에 대한 해결책을 제시하기 위함이었다. 16개월 동안 4만3041㎞를 비행해 지구 한 바퀴를 돌아 성공적으로 최초 이륙지점에 착륙함으로써 전 세계의 주목을 받았으니 그들의 당초 목적을 충분히 달성했다고 판단된다.

솔라 임펄스의 비행 기본 추진원리는 다음과 같다. 낮에는 비행기 날개 위에 달린 태양전지에서 발생하는 전기 에너지를 전기 모터에 공급하고 이 모터로 프로펠러를 돌려 비행한다. 전기 모터를 돌리고 남는 에너지를 배터리에 저장했다가, 태양광이 없는 밤에는 배터리에 저장된 전기를 이용해 전기 모터를 돌린다. 솔라 임펄스 2의 무게는 약 2.3t으로 조금 큰 SUV의 무게와 비슷하고 날개의 크기는 보잉 747과 비슷한 72m다. 다만 비행기의 앞뒤 거리(동체 길이)는 24m로 보잉 747의 70m에 비해 매우 짧다. 일반적인 비행기와 비교해 보면 동체 길이에 비해 날개가 큰 것을 알 수 있다. 이렇게 날개가 큰 이유는 태양전지가 많아야 필요한 전기를 충분히 생산할 수 있기 때문이다. 태양전지의 효율이 더 좋아진다면 날개를 더 작게 만들 수도 있지만 현재의 기술로는 비행기에 장착한 후의 태양전지 효율이 20%를 넘기기가 힘들다. 평균속도는 76㎞/h로 보잉 747(913㎞/h)보다 약 12배 느리다.

밤에는 낮에 저장한 전기 사용

태양전지의 효율이 두 배가 된다고 해도 날개의 크기를 반으로 줄일 수 있는 것은 아니다. 날개가 반이 되면 부양력을 유지하기 위해 속도를 약 40% 더 내야 한다. 그렇게 하려면 날개를 더 튼튼하게 만들어야 한다. 전기 모터도 더 커져야 하고 공급하는 전력도 더 늘려야 하므로 배터리가 더 많아지고 결국 비행기 전체 무게가 증가하게 된다. 이렇게 증가한 무게는 날개를 반으로 줄였을 때 감소한 무게보다 더 나간다.

솔라 임펄스가 순수하게 비행한 시간은 23일 정도이고 그동안 사용한 전력량은 약 1만1655 kWh다. 비행하면서 사용한 전력은 약 40가구가 사용하는 양과 비슷하다. 또 낮에는 충전하고 밤에는 배터리로 비행하면 한없이 비행할 수 있을 것 같지만, 그렇게 하기 위해선 태양전지의 효율뿐만 아니라 배터리의 저장능력도 개선돼야 한다. 배터리의 저장효율이 낮으면 같은 양의 전기를 저장하는 데 필요한 배터리의 숫자가 늘어날 수밖에 없다.

지금의 리튬이온 배터리와 같은 무게로 두 배 이상의 전기를 저장할 수 있는 리튬황(LiS) 또는 리튬에어(Li-Air)기술이 개발되고 있지만 아직은 상용화되지 못하고 있다. 물론 태양전지의 효율과 배터리의 충전 효율이 높아졌다고 해도 지상에 착륙하지 않고 세계일주를 하는 일은 쉽지 않다. 이전의 항공 장비들과 달리, 모든 전기·전자 장비가 한 달 가까이 연속적으로 문제없이 작동해야 하고 조종사 또한 좁은 비행기 안에서 생활해야 하기 때문이다.

태양광을 이용한 비행기의 비행원리는 일반 비행기와 기본적으로는 다르지 않다. 하지만 제한된 에너지로 비행해야 하기 때문에 철저한 계산을 바탕으로 최적화해 매우 가볍게 만들어야 하고 제작은 거의 모든 것을 수작업으로 해야 한다. 예를 들면 1만7000개나 되는 태양전지판을 날개 위에 일일이 손으로 붙여야 한다. 기계를 이용해 자동으로 날개에 붙이는 것이 아니다. 기체의 구조물이나 날개의 스킨들도 모두 수작업으로 한다. 수작업은 실수가 있을 수 있는데, 그 실수도 사전에 철저히 계산해 만일의 경우에 대비해야 한다.

사람이 타는 태양광 비행기는 기술적으로 도전적이고 아이디어 자체는 흥미로운 것이지만 상업적인 성공을 거두기는 어렵다. 화석연료를 사용하는 1인승 비행기의 날개폭이 약 5m 정도인 것을 감안하면, 한 사람을 태우기 위해 보잉 747만한 날개를 가진 비행기가 경제성을 갖추긴 어렵다.

이번에 비행에 성공한 솔라 임펄스 2의 이전 버전인 솔라 임펄스 1이 전시됐을 때 직접 보고 그 기술팀과 대화를 한 적이 있는데 그들의 자부심은 대단했다. 최종적으로 2000억원 가까운 자금 모금에 성공할 만큼 대중의 관심도 엄청났다. 이번 비행은 교대로 조종을 한 두 조종사의 도전과 성공이 전부가 아니다. 그 뒤에서 일했던 100명이 넘는 엔지니어와 관계자들의 성공이 더 값진 것이다. 또 그 계획을 지원한 스위스 정부를 비롯한 많은 기관과 기업들도 간과할 수 없다.

태양광 무인기 경쟁 예상

솔라 임펄스 팀은 다음 계획으로 “태양광 무인기를 개발할 것”이라고 밝혔다. 태양광 무인 비행기를 성층권에 올려서 인공위성의 기능을 일부 대신하게 한다는 것이다. 한 번 뜨면 6개월 동안 착륙하지 않아도 되는 태양광 무인기를 개발해 통신 중계기·지형 측정·농산물 관측 등에 활용할 예정이다. 그 시제기를 3년 후에 내놓겠다고 한다. 구글과 페이스북도 비슷한 준비와 계획을 하고 있다. 솔라 임펄스 같은 태양광 유인 비행기는 이동 수단으로 사용하기에는 경제성과 효율성이 낮지만, 태양광 무인 비행기는 이미 많은 국가와 기관들이 그 중요성을 인식하고 있다. 태양광 무인기가 오랫동안 날기 위해서는 높은 고도로 올라가야 한다.

우리는 대기권의 여러 공기층 중 맨 아래에 있는 대류권에서 생활하고 있다. 이 대류권 바로 위에 있는 공기층이 성층권인데, 성층권은 때에 따라 그 시작되는 고도가 다르다. 낮게는 12㎞에서 20㎞ 이상이 되기도 한다. 이 성층권에는 대류권과 달리 기후 변화가 거의 없다.

태양광 비행기처럼 초속 10m 정도로 속도가 느리고 가벼운 비행기들은 비행 속도보다 빠른 바람이 불면 제자리를 유지할 수 없다. 그러나 성층권에서는 거의 일정하게 약한 바람이 불기 때문에 오랫동안 떠있기 좋은 환경이다. 다만 성층권은 온도가 영하 50도 이하로 전자 장비에 가혹한 환경이고 공기 밀도도 지상의 10분의 1 이하라서 일반적인 전기 모터와 프로펠러로는 비행할 수 없다.

한국의 경우 한국항공우주연구원이 2010년부터 태양광 무인 비행기를 개발하고 있고 25시간 연속 비행 기록을 세웠다. 2015년에는 고도 14㎞ 상승에 성공한 바 있다. 고고도에서의 저온 문제 해결을 비롯해 고고도 프로펠러 설계기술, 초경량 구조물 설계기술, 정밀 항법·제어기술 등 핵심 기술도 확보하고 있다. 앞으로 태양전지와 배터리의 효율이 높아진다면 한국도 성층권에서 수개월씩 장기 체공하는 태양광 무인 비행기를 이용해 불법조업 외국어선 감시, 해양 오염·산불 감시, 농작물 작황 관측 등을 보다 쉽게 할 수 있을 전망이다. 사람이 타는 태양광 비행기를 만들어 또 세계일주를 할 다른 나라는 없겠지만, 태양광 무인 비행기를 이용해 상업적인 성공을 거둘 날은 멀지 않아 보인다.