차이콥스키와 쌍벽을 이루는 러시아의 천재 작곡가는 세르게이 라흐마니노프다. 그는 1873년 러시아에서 태어나 볼셰비키 혁명 이후 미국으로 망명했고, 1943년 미국에서 생을 마감했다. 지휘자이자 작곡가인 그는 ‘강철팔’을 가진 불멸의 피아니스트로도 유명하다.

라흐마니노프의 ‘보칼리제(Vocalise, Op.34, No.14)’와 ‘피아노 협주곡 2번 C minor Op.18’은 수없이 많은 광고와 영화의 배경음악으로 사용돼 귀에 친숙하다. 보칼리제는 1912년에 작곡된 13개의 가곡 작품 34에 덧붙여진 곡으로, 1915년에 작곡됐다. 라흐마니노프는 이 곡을 소프라노 안토니나 네츠다노바에게 헌정했고, 그가 1916년 모스크바에서 처음으로 불렀다. 요즘에는 피아노·관현악 반주, 성악, 바이올린, 첼로 등 여러 가지 편곡으로 연주되고 있다. 보칼리제의 아름다운 선율은 매번 감탄을 자아낸다. 마치 하늘에서 내려준 멜로디처럼 신성하고 티 없이 순수하다.

라흐마니노프의 천재성을 더욱 빛나게 해줬던 곡은 1901년 라흐마니노프 자신이 직접 초연한 피아노 협주곡 2번이다. 영화 ‘7년 만의 외출’ ‘노다메 칸타빌레’ ‘호로비츠를 위하여’의 주제곡으로도 유명하다. 이 곡은 1악장 첫머리에서부터 매우 심오한 정서를 힘이 넘치는 관현악법으로 풀어냈다. 2악장의 애수에 찬 멜로디는 이 협주곡에서 가장 아름다운 시성을 드러냈다. 마치 보칼리제의 꿈꾸는 듯한 천상의 멜로디가 반복되는 느낌이다.

폭풍우 같은 연주로 미국 무대 압도

라흐마니노프는 작곡이 자신의 천직이라 생각했지만 미국으로 망명한 후 생의 마지막 30년 동안에는 작곡가 대신 피아니스트라는 직업으로 생계를 유지해야 했다. 미국 데뷔 무대는 섬세하고 구슬픈 감성이 녹아있는 피아노 협주곡 2번 대신 강철로 두드리는 듯한 극단의 난이도를 보여주는 ‘협주곡 3번 D minor op.30’을 선택했다. 협주곡 3번은 193㎝의 장신에 13도를 넘나들 수 있는 매우 큰 손을 가진 그만이 감당할 수 있는 작품이다. 미국이라는 새로운 무대를 단 한순간에 휘어잡을 강력한 무기가 필요했던 만큼 기술적 한계를 넘어서겠다는 초월적 의지를 바탕으로 작곡됐다.

1909년 뉴욕에서 그의 무대를 본 청중들은 무서울 만큼 놀라운 연주력과 초인적인 지구력에 충격을 받았고 숨쉬기조차 곤란해 했다고 한다. 특히 3악장은 웅대하고 야성적이며 기계적이면서도 정교한 테크닉과 진한 서정성이 한데 뒤엉켜 있다. 피아노 협주곡 2번처럼 러시아다운 색채감만 있는 건 아니다.

특히 마지막 10분간의 연주는 듣는 사람도, 피아노를 치는 사람도 기절 직전의 상태로 몰아간다. 곡은 클라이맥스로 치달아 폭풍우가 몰아치는 듯한 옥타브, 살인적인 펼침화음을 선보인다. 라흐마니노프가 혼신의 힘을 다해 탄생시킨 이 곡은 그를 미국으로 이끌었다.

또 이 곡은 평생 깊은 우정을 나눴던 동료인 피아니스트 조셉 호프만에게 헌정됐는데, 안타깝게도 호프만은 작은 손 때문에 공개석상에서는 한 번도 이 곡을 연주하지 못했다. 라흐마니노프는 “이 곡을 코끼리를 위해 작곡했다”고 말하며 곤혹스러워했다고 전해진다.

이 곡의 난해함은 영화 ‘샤인’을 통해서도 드러났다. 주인공 데이빗 헬프갓은 이 곡을 연주하다 쓰러지고 정신 쇠약에 걸린다. 이 거대하고 무지막지한 코끼리를 잘 다뤄 라흐마니노프를 놀라게 한 피아니스트가 있었는데, 바로 블라디미르 호로비츠다. 이 둘의 만남은 1928년 1월 미국 피아노 브랜드 ‘스타인웨이’의 쇼룸에서 이뤄졌다. 라흐마니노프는 호로비츠의 연주를 듣고 너무 놀라 입을 벌린 채 넋을 잃었다고 한다. 호로비츠는 당시 러시아에서 막 미국에 도착한 스물다섯 살의 뜨거운 피를 가진 청년이었다. 이날은 라흐마니노프가 선배 차이콥스키로부터 물려받은 러시아 낭만주의의 계보를 호로비츠에게 물려주는, 역사에 길이 남을 날이었다.

그림을 피아노로 표현한 무소륵스키

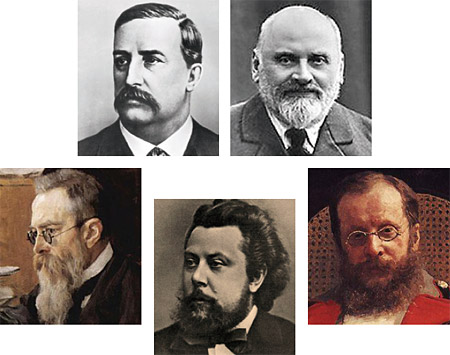

19세기 러시아 낭만주의 음악사에는 러시아 국민악파 5인조의 활동이 두드러진다. 이들은 알렉산드르 보로딘, 밀리 발라키레프, 세자르 큐이, 모데스트 무소륵스키, 림스키 코르사코프로 모두 귀족 출신이다. 발라키레프와 코르사코프를 제외하고는 모두 장교나 화학자로 다른 직업을 가지고 음악을 병행했다.

이들은 약 25년간 서로 협력하면서 오페라, 교향시 등을 창작했으며, 슬라브 민요를 작곡의 창조적 원천으로 삼았다. 이 가운데에서도 ‘전람회의 그림’과 ‘보리스 고두노프’ 같은 작품을 남긴 무소륵스키는 가장 독창성이 뛰어났으며 음악사적으로 지대한 공헌을 한 인물이다.

무소륵스키는 절친 빅토르 하르트만이 동맥류 파열로 급사하자, 건축가이자 디자이너이면서 화가였던 친구의 유작을 모아 추모 전시회를 열었다. 전람회의 그림은 이 유작에 대한 이미지를 피아노로 묘사한 것이다. ‘난쟁이’ ‘옛 성’ ‘바바야가의 집’ ‘키에프의 대성문’ 등 모두 10개의 모음곡으로 돼 있다. 마치 그림을 귀로 감상하는 듯한 느낌을 준다.

무소륵스키의 음악 철학은 언어로 완성된다. 언젠가 그는 “나는 음표에 말을 직접 표현하고 싶다. 나는 진실을 원한다”고 말한 적이 있는데 보리스 고두노프에는 이 음악적 리얼리즘이 투영돼 있다. 러시아 오페라의 최고 걸작이자 음악적 사실주의의 전형으로 꼽히는 이 작품은 러시아의 최고 시인 알렉산드르 푸시킨의 운문극(시나 노래로 된 희곡) ‘보리스 고두노프’를 오페라로 완성한 것이다.

푸시킨은 기구한 운명으로 불행한 삶을 살았던 ̒보리스 고두노프̓를 보고, 왕으로서의 업적보다는 한 인간으로서의 내면에 포커스를 맞춰 서술했고 무소륵스키 역시 이를 존중했다. 무소륵스키는 푸시킨이 표현한 보리스 고두노프의 죄책감 같은 감정을 묵직하고 어두운 음색의 음표로 그려 넣었다. 푸시킨은 모스크바 출생으로 러시아에서는 톨스토이나 도스토옙스키보다 훨씬 추앙받는 국민작가다. 러시아 민족음악의 선두 주자인 글린카의 오페라 ‘루슬란과 루드밀라’, 차이콥스키의 ‘예브게니 오네긴’ ‘스페이드의 여왕’도 모두 푸시킨의 원작을 바탕으로 한다.

▒ 박현주

보스턴 뉴잉글랜드 콘서바토리 석사, 고려대 문화콘텐츠 전공 박사,‘도시의 유혹에 빠지다’등 공연 콘텐츠 제작

러시아 국민악파

러시아 국민악파 5인조 알렉산드르 보로딘(왼쪽 위부터 시계 방향), 밀리 발라키레프, 세자르 큐이, 모데스트 무소륵스키, 림스키 코르사코프는 차이콥스키와 라흐마니노프 같은 서구지향적인 모스크바 악파와는 대조적으로 서유럽의 영향에서 벗어나 진정한 러시아 음악을 융성시키는 것을 목표로 삼았다. 페테르부르크를 활동의 중심지로 삼았으므로 페테르부르크 악파로 불리기도 한다.