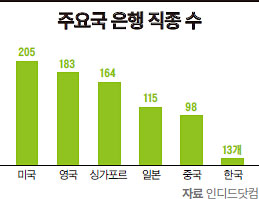

미국의 투자은행인 골드만삭스 홈페이지에는 30쪽에 달하는 채용공고가 있다. 방대한 분량도 엄청나지만 종류의 다양성도 놀랍다. ‘의사결정 데이터과학 애널리스트’ ‘블록체인 구조분석 애널리스트’ 등 금융권 채용공고에서 보기 힘들었던 직종이 등장한다. 직종 수만 205개에 달한다.

미국만의 일은 아니다. 일본의 미즈호증권도 채용공고에 나오는 직종이 115개나 되고, 한국보다 경제 규모가 작은 인도네시아의 ‘뱅크 네가라 인도네시아’도 77개의 직종이 있다. 단순히 종류가 많은 것이 아니라 구조화 금융, 신용 체계 진단, 계량 분석, 위험 관리 등으로 업무를 세분화하면서 일어난 현상이다.

그렇다면 한국은 어떨까? 한국 증권사나 투자은행의 평균 직종 수는 13개 정도에 불과하다. 직종 수로 업무의 다양성을 논하는 건 어려울 수 있지만, 체계화된 금융 시스템이 부재하다는 것만은 명백하다.

금융을 요리에 비유해보면 한국 금융 직군의 다양성이 부족한 이유를 쉽게 이해할 수 있다. 요리의 기본이 되는 재료인 쌀이나 채소·고기 같은 것들이 금융의 기본 자산인 주식·채권·부동산 등이라고 할 수 있다. 재료를 이용해서 요리를 한 결과물이 바로 구조화 금융상품, 즉 음식이다. 사람의 취향이나 영양 상태, 재료의 종류나 요리의 목적에 따라 조리법이 다르듯이, 구조화 금융상품도 자산군이나 기업의 상황, 리스크에 따라서 철저하게 다르게 다뤄야 좋은 결과를 얻을 수 있다. 각종 리스크로 불확실성이 커진 현대 금융산업에서는 기존의 원시적인 방법만으로 접근하면 안 된다.

하지만 한국 금융업계는 다양한 요리법을 찾기보다는 늘 하던 대로 간단하게 굽거나 끓이는 수준의 요리만 선보이고 있다. 이렇게 다양성이 부족해진 건 실무자를 배척하는 문화와 정부의 과도한 개입, 그리고 규제 때문이다.

은행 직종 수, 미국 205개 · 한국 13개

은행이나 투자은행을 시장 경제의 일부로 인정하는 선진국과 달리 한국은 은행을 국영기업으로 취급하며 다양한 분야에서 개입한다. 은행권은 정부 인사를 요직에 임명하고, 이들은 구조화 금융상품에 보수적인 입장을 보인다.

선진국에서는 구조화 금융상품에 대한 투자를 늘리고, 다양한 리스크 측정 방법을 개발하는 식으로 문제에 접근한다. 같은 신용 리스크 분석가라고 해도 선진국에서는 호텔업계 전문 분석가나 계량 외환 단기 충격 분석가 등으로 나뉜다.

그런데 한국에서는 같은 자산군은 같은 팀이 담당하는 경우가 많다. 같은 달걀 요리라도 달걀프라이와 달걀말이는 전혀 다른 음식인데, 국내에서는 같은 취급을 하는 격이다. 딜링룸 레벨로 갈수록 이런 현상이 뚜렷해진다. 문제를 해결하기 위해 새로운 구조화 금융상품을 제안하더라도 채택되는 경우가 많지 않다. 시스템을 이해하는 실무자가 책임자에 오르는 경우가 적기 때문에 문제가 해결되는 경우가 드문 것이다. 요리를 해본 적도 없는 사람이 셰프가 되는 게 한국 금융의 현실이다.

시스템의 체계성이 부족해지면 자연스럽게 경쟁력이 낮아진다. 경쟁력이 떨어지는 문제를 해결하기 위해 상품 가격을 무리해서 싸게 책정하는 위험천만한 일이 뒤따르게 된다. 가격이 너무 낮아지면 위험 관리 비용을 제대로 책정하기 힘들어지고, 불확실성을 내포한 채 상품을 설계하는 경우가 생긴다.

예컨대 해외에서 대우조선해양을 가지고 금융상품을 설계한다면 부도 확률을 계산해서 신용가치조정(CVA)을 하거나 신용부도스와프(CDS) 같은 안전장치를 마련해야 한다. 하지만 국내 금융업계는 이런 부분을 소홀히 했고, 결국 큰 손실을 입었다. 현대 금융시장에서는 상품의 안정성을 위해 위험을 헤지해야 한다. 그런데 구조화 금융상품을 잘 모른다고 위험을 안고 가는 건 자동차 보험 없이 운전대를 잡는 것과 마찬가지다. 리스크를 선제적으로 파악하고 대응할 수 있는 유연한 시스템이 필요하다.

한국 금융산업의 또 다른 문제점으로는 과도한 규제를 들 수 있다. 어떤 문제가 있으면 그 문제를 해결하는 게 아니라 아예 관련된 부분을 전면 금지시키는 것이다. 키코(KIKO·환율 변동의 위험을 피하기 위한 환헤지 통화옵션상품) 사태는 파생상품에 대한 제대로 된 이해 없이 상품을 설계하고 판매한 것이 문제였는데, 그 이후에 아예 파생상품 자체를 금지하는 규제가 만들어지기 시작했다.

금융 다양성 부족하면 위험 관리 어려워

이 때문에 기업들은 제대로 된 위험 관리를 할 수 없게 됐고, 결국 국내 금융산업은 경쟁력을 잃을 수밖에 없는 상황에 처하게 된 것이다. 자동차 사고가 발생한다고 해서 모든 자동차의 운행을 전면 금지한 격이다. 이런 식으로 금융상품의 다양성이 줄어들면 자연스럽게 금융산업의 다양성을 해치게 된다.

이런 사례는 많다. 외국의 인수·합병(M&A) 전문가들은 부도 위험을 계산하는 분석가나 다른 분야의 애널리스트와 팀을 이뤄서 일하는 경우가 많다.

하지만 한국 금융사에서는 여전히 M&A 전문가들이 모든 일을 직접 처리한다. 필자가 일했던 뱅크오브아메리카 뉴욕지점에서는 데이터마이닝을 이용한 고객사 탐방 방법을 도입했지만, 국내 금융사에서는 쉽지가 않았다. 금융사의 고위 인사들을 설득하는 게 어려웠기 때문이다. 은행업계도 금융에 대한 이해도가 높은 실무진이 경영을 이끄는 방향으로 나아가야 한다.

최근 핀테크 붐과 4차 산업혁명이 조명을 받으면서 해외 금융업계에 다양한 직군이 새로 등장했다. 인공지능을 이용한 퀀트(계량 분석 금융 기법) 분석가, 견적 알고리즘 엔지니어 등 매일 새로운 분야가 개척되고 있다. 해외 금융권 직종 중 20% 정도는 데이터 분석과 관련된 직종일 정도다. 한국 금융회사들도 이에 발맞춰 여러 인재를 영입하고 기술 혁신에 참여하려고 하지만 단기간에 제대로 된 시스템을 갖추는 건 어려운 일이다. 실제로 몇몇 대형 금융사는 빅데이터나 인공지능 기술을 이용한 상품 설계를 시도했지만, 어려움을 겪고 기존 체제로 회귀하고 있는 실정이다. 적은 예산과 금융시장의 규모가 작은 것을 이유로 들지만, 실제 사례를 찾아보면 기술에 대한 이해 부족으로 포기한 경우가 더 많다.

다양한 직종에서 업무가 세분화되고 미시적인 전문가가 증가하는 것은 비단 금융권만의 변화가 아니다. 한국 정부의 규제 담당자와 금융 기업들이 혜안을 가지고 이런 부분에서 변화를 이끌어 가야 한다. 그래야만 금융산업의 다양성이 생기고, 더 나아가서 글로벌 경쟁력을 높일 수도 있을 것이다.

▒ 권용진

카네기멜론대 컴퓨터공학·응용수학, 뱅크오브아메리카 메릴린치 파생상품팀 초단타 퀀트 트레이더, ‘인공지능 투자가 퀀트’ 저자