지폐의 세계사

셰저칭|김경숙 옮김|마음서재

1만6000원|328쪽|2월 20일 출간

스페인 최남단에 위치한 영국령(외교·국방을 제외한 모든 사안을 자치정부가 결정) 지브롤터의 5파운드 지폐(1995년 발행) 귀퉁이에는 원숭이 한 마리가 등장한다. 유인원 중에서도 인간과 가장 닮았다는 ‘바바리마카크’다. 지브롤터 곳곳에서 흔히 볼 수 있는 종이지만, 개체 수가 늘어난 데는 역사적인 이유가 있다.

영국의 식민 지배를 받던 시절 지브롤터인 사이에는 ‘거대한 바위산에서 원숭이가 사라지면 영국의 지배가 끝난다’는 믿음이 널리 퍼져 있었다. 제2차 세계대전 당시 지브롤터의 원숭이 숫자가 급격히 줄자 신경이 쓰인 윈스턴 처칠 당시 영국 총리가 원숭이 수를 늘리라는 지시를 내리기도 했다. 전쟁이 끝난 뒤 원숭이 수는 다시 급증했고, 이내 지브롤터의 상징이 됐다.

중앙아프리카 부룬디의 지폐에는 이례적으로 두 명의 초상이 나란히 등장한다. 후투족 출신인 은다다예 전 대통령과 투치족 출신 르와가소르 왕자다.

100만 명 이상이 목숨을 잃은 르완다 내전(1994)으로 이어진 두 부족의 대립이 그 배경이다. 은다다예 전 대통령은 두 민족 간 화해를 위해 힘썼으나 취임 4개월 만에 암살당했다. 부룬디는 그의 공로를 기리기 위해 1995년 은다다예 전 대통령의 초상화를 인쇄한 지폐를 발행했다. 그러나 이후 정권이 다시 투치족 손아귀에 들어가면서 은다다예 전 대통령의 초상화가 지폐에서 삭제됐다. 현재의 도안은 2002년 후투족과 투치족이 마침내 휴전에 동의하고 평화협정에 서명하면서 사용되기 시작했다.

대만의 스타 인문학자이자 미학자인 저자 셰저칭은 지폐가 단순한 돈이 아닌 예술 양식이자 역사의 기록이라고 믿는다. 지폐의 도안에 그 나라의 독특한 미적 가치관과 역사 인식, 미래 비전까지 담겨 있다는 이야기다. 저자는 이 같은 이유로 지폐가 한 나라의 고유한 문화 정체성에 대한 이해와 판단을 돕는 유용한 도구라고 주장한다.

저자는 지난 25년 동안 97개국을 여행하며 세계 각국의 지폐를 수집했다. 그가 이토록 지폐에 애착을 갖게 된 건 유년 시절 접한 옛 체코슬로바키아 지폐 때문이었다. 지폐 속 강과 다리가 어우러진 풍경을 들여다보며 체코슬로바키아의 풍경과 문화를 상상한 것이 각국 지폐에 관심을 두는 계기가 된 것.

책은 총 42개국 지폐에 대한 이야기와 관련 여행담을 담고 있다. 루마니아 지폐에 담긴 비극적인 전설, 디자이너가 지폐 속에 감춰놓은 지문암호의 정체 등 지폐에 숨은 흥미로운 에피소드가 가득하다. 430컷에 달하는 다채로운 지폐 사진이 생동감을 더한다.

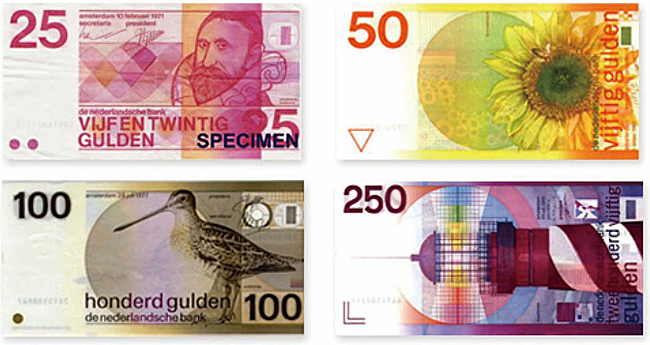

미학자인 저자가 꼽은 가장 아름다운 화폐는 1980년대에 등장한 네덜란드의 길더화 지폐다. 디자인을 총괄한 네덜란드 예술가 옥세나아르 덕분이다. 추상회화의 선구자 피터르 몬드리안의 영향을 받은 옥세나아르는 지폐 디자인에서 고풍스러움을 걷어내고 단순하면서도 직관적인 디자인을 도입하면서 해바라기와 도요새, 토끼 등 친근한 오브제를 그려 넣었다.

한국 지폐에 대한 언급이 없는 건 아쉬운 대목이다. 북한 지폐에 대해서는 1992년 북한이 발행한 50원 지폐의 ‘주체사상탑’과 100원 지폐의 김일성 초상 등을 소개하며 “북한의 김씨 왕조는 시공을 착각해 절대왕정을 부활시킨 독재자였다”고 지적한다. 지폐에 단순한 돈 이상의 의미가 있다는 저자의 주장을 곱씹게 만든다.

‘긱 이코노미’의 빛과 그늘

직장이 없는 시대가 온다

새라 케슬러|김고명 옮김|더퀘스트

1만6500원|352쪽|2월 14일 출간

프리랜서와 임시직 등 ‘독립 계약 노동’을 기반으로 하는 ‘긱 이코노미(gig economy)’의 빛과 그늘을 다룬 책이다. 2010년 차량공유업체 ‘우버’의 등장 이후 청소 대행업과 배달업 등 다양한 산업에서 비슷한 모델의 스타트업이 쏟아졌다. 머지않아 특정 직장에 얽매이지 않고 자유롭게 일하고 또 쉴 수 있는 시대가 올 것 같았지만 실상은 그렇지 않았다. 일반 기업의 정규 직원의 경우 고용주가 퇴직급여와 실업급여 일부를 감당해야 하는 데다 해고도 어렵다.

반면 독립 계약으로 일하는 우버 기사는 연료비와 정비 비용까지 자비로 조달해야 한다. 역량 있는 정보기술(IT) 전문가와 작가, 디자이너 등 창의성과 희소성을 겸비한 경우를 제외하면 긱 이코노미 종사자들이 처한 상황은 장밋빛과는 거리가 멀다. 주목받는 미디어 스타트업 ‘쿼츠(Quartz)’의 부편집장인 저자는 미국에서 긱 이코노미 종사자 중 연간 3만달러(약 3400만원) 이하로 생활하는 비율이 미국 전체 평균의 두 배나 된다는 점을 근거로 “(긱 이코노미에 열광하는) 미국 밀레니얼 세대가 부모 세대만큼 잘살기 어려울 것”으로 결론 내린다.

현대인에게 ‘집’이란?

지금 살고 싶은 집에서 살고 있나요?

모나 숄레|박명숙 옮김|부키

1만9000원|496쪽|3월 8일 출간

주거공간과 재테크 수단의 경계에 놓인 ‘집’의 진정한 의미를 성찰하는 에세이다. 스위스에서 태어나 프랑스에서 기자로 일하는 저자는 민주주의의 퇴보와 이혼율 상승, 계층·세대 간 격차 심화 등이 모두 ‘집’과 관련 있다고 주장한다.

이를 증명하기 위해 저자는 문학과 철학, 사회학, 영화, 드라마 등 다양한 영역에서 건져 올린 집에 관한 담론과 자료를 분석한다. 아울러 최적의 집을 구하기 위해서는 먼저 ‘누구와 사는 곳인가’ ‘집에서 시간을 보낸다는 것은 어떤 의미인가’ ‘집이라는 공간이 어떤 이점을 주는가’ ‘노동 없이 집을 유지할 수 있는가’ ‘초연결사회는 공간과 사람 관계를 어떻게 바꿀까’ 등 7가지 질문에 대한 각자의 답을 구해야 한다고 조언한다.

참고로 저자에게 집은 게으름 피우고, 잠자고, 공상에 잠기고, 생각하고, 놀고, 무언가 만들고, 고독을 즐기거나 지인들과 어울리고, 좋은 음식 만들어 먹는 곳이다. “칩거와 평온한 일상이 없다면 글은 탄생할 수 없다”는 점을 들어 집에서 즐기는 평온한 고독을 당당하게 옹호한다. 그런데 이런 생각으로 집을 구하는 한국인은 얼마나 될까.

인간적인 진료 돕는 인공지능

딥 메디슨(Deep Medicine)

에릭 토폴|베이직북스

20.69달러|302쪽|3월 12일 출간

하루가 멀다 하고 의료 분야에서 인공지능(AI)의 활약상에 관한 뉴스가 쏟아져 나온다. 인간 의료행위 대체에 관한 소식이 많아 의료계 종사자 입장에선 달갑지 않을 수 있다. 얼마 전에는 당뇨 합병증의 하나인 당뇨망막병증을 진단하는 AI 시스템이 미국 식품의약국(FDA)의 사용 승인을 받아 화제가 되기도 했다.

미국의 세계적인 심장전문의인 에릭 토폴 스크립스중개과학연구소 소장은 AI 기술의 발달로 현대의학의 주도권이 의사에서 환자로 옮겨가는 ‘의료 민주화’가 앞당겨질 것이라고 주장한다. 토폴 소장은 현재 미국 의학계에서 논문이 가장 많이 인용되는 연구자 중 한 명으로도 꼽힌다. 서른여섯 살에 세계 최고 의료기관 중 하나인 클리블랜드 클리닉 심장내과 주임교수 자리를 꿰찰 만큼 일찌감치 실력을 인정받았다.

그는 AI 기술 접목으로 의사들이 진단과 서류 작업 등 자잘한 업무에서 해방되면 의사와 환자 간 소통의 질이 향상되면서 진료 수준 또한 높아질 것으로 전망한다. AI의 개입이 역설적으로 의사와 환자의 관계를 더 인간적으로 만들 수 있다는 이야기다.