2003년 개봉한 영화 ‘러브 액츄얼리(Love Actually)’의 한 장면. 영국 총리 역을 맡은 휴 그랜트는 극 중 미국 대통령에게 이렇게 말한다. “영국은 작은 나라지만 위대한 것을 가졌다. 셰익스피어, 처칠, 비틀스, 숀 코너리, 해리 포터 그리고 데이비드 베컴의 오른발”이라고. 미국과 비견해 영국이 만만한 나라가 아니라는 의미로 한 말이다. 필자는 이 장면에서 영국 문화나 예술이 행사하는 영향력, 즉 ‘소프트 파워’가 새삼 대단하다고 생각했다. 영화가 제작된 2000년대 초반 영국의 국가 브랜드 슬로건이 때마침 ‘크리에이티브 브리튼(Creative Britain·창의적인 영국)’이어서 더 그렇게 보였으리라.

‘쿨 브리타니아’에서 ‘크리에이티브 브리튼’으로

아시아 브랜드 프라이즈(ABP) 심사위원, 전 제일기획 마케팅연구소 브랜드팀장

영국은 1990년대 중반에 이르러 국가 브랜드에 본격적으로 관심을 기울였다. 18년간 이어진 보수당의 장기 집권 후 1997년 집권한 노동당의 젊은 수상 토니 블레어는 ‘새로운 노동당, 새로운 영국’을 주창했다. 블레어는 공약에서부터 ‘쿨 브리타니아(Cool Britannia·멋진 영국)’를 내걸었다. 전통과 과거 지향, 점잖음과 위선적 그 중간에서 갈피를 못 잡고 있던 영국의 대외 이미지를 ‘활기차고 현대적인 멋진 나라’로 바꾸겠다는 선포였다. 블레어는 이를 위해 문화 산업을 적극 지원하겠다고 공약했다.

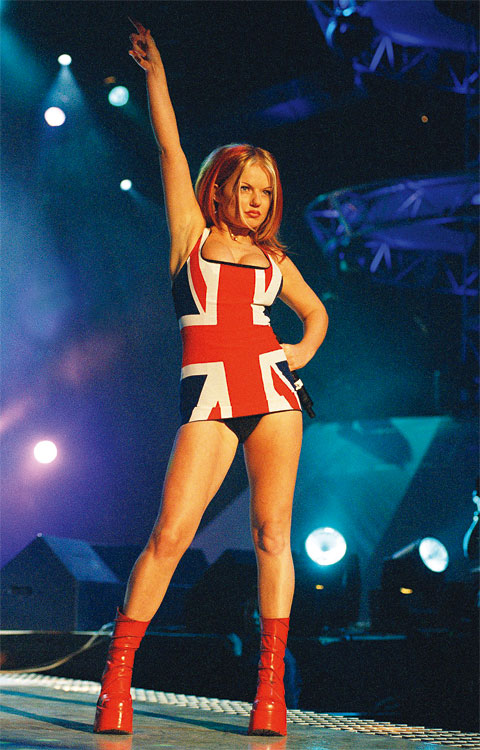

쿨 브리타니아는 공식적인 슬로건은 아니다. 이 슬로건은 1990년대 들어 ‘스파이스 걸스’나 ‘오아시스’ 등 브리트 팝(Brit pop·1990년대 초반 영국에서 발생한 얼터너티브 록의 장르)이 인기를 끌면서 활기를 되찾은 영국 대중문화에 경의를 표하는 말이었다. 1996년 말 미국 시사주간지 ‘뉴스위크’가 새로운 런던 문화를 소개하면서 ‘세상에서 가장 쿨한 도시 속으로(Inside the world's coolest city)’라는 제목을 달았다. 이를 계기로 여러 매체와 광고에서 이 표현을 앞다퉈 사용했고, 쿨 브리타니아는 하나의 신조어로 자리 잡았다. 블레어 또한 쿨 브리타니아를 차용했다. 스파이스 걸스 멤버인 게리 할리웰은 1997년 브리트 어워즈 시상식장에서 영국 국기인 유니언 잭을 옷으로 만들어 입고 나왔다. 지금도 이 장면은 대중문화에서 기원한 쿨 브리타니아의 상징으로 남아 있다.

1998년 영국은 국가 브랜드 슬로건으로 크리에이티브 브리튼을 공식 도입했다. 이는 팝스타나 예술가 등 개인의 창의력으로만 국가 브랜드 이미지 변화를 꾀하는 것을 뛰어넘겠다는 선언이었다. 중장기적으로 성장을 견인하는 분야로 창조 산업을 재정비하겠다는 선포이기도 했다. 문화 산업과 정보 산업은 ‘창조 산업(creative industry)’으로 통합됐다. 성과도 뚜렷했다. 이 분야에서 영국이 낸 무역 흑자는 2003년에 22조원에 이르렀고 창조 산업이 영국 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 8%를 넘어섰다. 영국은 창조 산업 대표 분야로 영화와 TV 제작물을 택했고, 이 분야에 지원을 아끼지 않았다. 결국 영국은 2002년 콧대 높은 프랑스를 누르고 유럽 영화와 방송 시장에서 1위에 올랐다. 대표적인 사례가 ‘텔레토비’다. 영국은 텔레토비 하나로 1조원 이상을 벌었다.

마침내 등장한 ‘그레이트 브리튼’, 그리고 공허함

2010년부터 영국 집권당은 다시 보수당이 됐다. 취임한 지 채 몇 달 되지 않아 데이비드 캐머런 총리는 ‘올드 브리타니아(Old Britannia·고전적인 영국)’를 언급하기 시작했다. 영국 관광 산업을 세계 5위권으로 끌어올리려면 영국 문화유산을 적극적으로 활용해야 한다는 것이다. 캐머런은 쿨 브리타니아가 젊고 새로운 영국을 너무 강조한 나머지 오히려 영국의 전통과 역사를 가볍게 여겼다고 주장했다. 캐머런은 쿨 브리타니아로 인해 관광이 기대만큼 활성화하지 못했다고 우겼다.

이런 맥락에서 캐머런은 2011년 ‘그레이트 브리튼(Great Britain·위대한 영국)’을 대안으로 언급했다. 2012년에는 브랜딩 캠페인으로 반영됐다. 2012년은 영국에서 축하해야 할 큰 행사가 두 개나 겹쳐 있는 해였다. 1948년 올림픽에 이어 64년 만에 다시 런던에서 올림픽이 열리는 것이 그 하나였고, 또 다른 하나는 2012년이 엘리자베스 여왕이 즉위한 지 60주년이 되는 해라는 것이었다. 이런 시기적 특수성을 최대한 활용해 캐머런 정부는 그레이트 브리튼 캠페인을 대대적으로 전개했다. 5년간 무려 240억파운드(약 37조5600억원)가 투입되는 초대형 브랜딩 프로젝트였다.

캠페인 이름이자 슬로건인 그레이트 브리튼은 영국의 정식 명칭인 ‘그레이트 브리튼 북아일랜드 연합 왕국(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)’에서 따왔다. 그래서 공식 슬로건도 ‘그레이트 브리튼 앤드 노던 아일랜드(GREAT Britain & Northern Ireland)’다. 캠페인 자체는 성공적이었다. 캠페인은 ‘그레이트(great·위대한)’를 키워드로 쓰되 다양한 분야에서 영국의 위대함을 보여주는 방식으로 변용됐다. 브랜딩 문구는 ‘문화가 위대한 영국’ ‘전통이 위대한 영국’ ‘쇼핑이 위대한 영국’ ‘교육이 위대한 영국’ ‘혁신이 위대한 영국’ 등 전방위적으로 노력하는 영국의 모습을 보여줬다. 여왕 즉위 60주년 행사가 있었던 2012년 6월부터 올림픽이 진행되던 7~8월은 그야말로 그레이트 브리튼의 절정이었다.

하지만 영국의 자긍심을 하늘 높이 끌어 올린 이 슬로건은 애초부터 불안 요소가 있었다. 브랜드 슬로건에는 주체 의지와 소비자 혜택이 모두 담기는 것이 이상적이다. 둘 중 고른다면 소비자 혜택이 강조되는 게 바람직하다. 둘 중 하나라도 제대로 있다면 현실적으로 큰 문제는 없는데, 그레이트 브리튼은 자기 과시적인 표현이 과한 슬로건이었다. 일이 잘될 때는 괜찮지만 상황이 안 좋아지면 현실성이 뚝 떨어지게 된다. ‘내 나라가 최고’라는 자부심이 지나치면 다른 나라를 자신도 모르게 낮춰 보게 하고 이웃 나라와 협력보다는 고립주의적인 자주성만을 고집하게 하기도 한다. 이른바 ‘국뽕(국가+히로뽕)’의 폐해다.

그레이트 브리튼 슬로건 때문만은 아니지만, 집단무의식 같은 영국 국뽕은 브렉시트(Brexit·영국의 유럽연합 탈퇴)를 현실로 만든 기반이 됐다. 경제 위기를 겪고 있는 남유럽 4개국인 포르투갈·이탈리아·그리스·스페인을 두고 ‘어째서 우리 영국이 도와줘야 하는가’라는 불만을 가진 영국 국민이 있었다. 유럽연합(EU)에서 독일의 영향력이 큰 것도 불만인데 ‘왜 우리가 독일처럼 난민을 받아들여야만 하는가’ ‘동유럽 이민자 때문에 NHS(National Health Service·영국 의료보험 서비스)가 망가지고 있다’ 등 불만은 브렉시트의 기반이 됐다. 결국, 2016년 6월 브렉시트 국민투표가 치러졌고 탈퇴가 결의됐다. 2021년 1월 31일 영국은 예정대로 EU에서 탈퇴했다.

브렉시트가 국민투표에서 통과된 직후부터 영국 경제와 브랜드 가치도 악화했다. 2019년 6월 블룸버그는 한때 최고의 소프트 파워를 자랑하던 영국이라는 국가 브랜드가 몰락하고 있다고 보도했다. 이제 그레이트 브리튼은 공허하게 들린다.