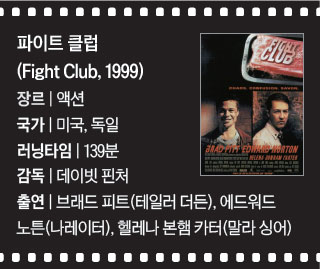

인간의 내면에는 제자리를 찾지 못해 방황하는 조각들이 있다. 못나 보이는 나, 거절당한 나, 패배한 나의 일부는 조각가의 칼에 깎이고 잘려 나간 부스러기처럼 냉정히 버려지지 못한 채 우리 안에 남아 마음을 떠돈다. 세상에 내보인 아름답고 향기로운 자화상 뒤에 숨겨 놓은 후회와 불만, 결핍과 욕망을 더는 견딜 수 없을 때, 부유물들은 뜻밖의 화학작용을 일으키며 서로 결합하고 부풀어서 우리를 점령한다.

영화는 입에 총을 물고 있는 남자의 시선에서 시작된다. 그를 협박하며 테일러 더든은 3분 뒤 열두 개의 빌딩이 폭파될 거라고 말한다. 남자는 극장에 앉아 있는 관객처럼 도시가 날아가는 장면을 속수무책 지켜봐야 한다.

자동차 회사의 리콜 심사관인 남자는 인생이 무료했다. 세상을 거스르지 않고 회사 일도 잘 해내고 있지만 그것만으로는 살아 있는 것 같지 않았다. 인테리어 신상품으로 아파트를 꾸며보지만 텅 빈 마음은 채워지지 않는다. 미국 전역으로 출장을 다니느라 겪는 시차까지 겹쳐 불면증에 시달리던 그는 우연히 난치병 환자 모임에 참석하게 된다.

타인의 고통은 나의 행복일까. 치료법이 없어 죽음을 기다리거나 장기 절제 수술을 받고 상실감에 빠진 환자들을 만난 뒤 되찾은 숙면은 꿀처럼 달다. 그러나 안도감도 잠시, 자기처럼 가짜 환자 행세를 하며 모임에 참석하는 여자, 말라 싱어를 만나고부터 그는 다시 불면증에 빠진다.

불운은 늘 추위를 몰고 오는 기러기 떼처럼 혼자 오는 법이 없다. 안락했던 그의 아파트는 불이 나서 검은 잿더미로 변했다. 이제 쉴 곳도 누울 곳도 숨을 곳도 없다. 섣부른 위로나 동정받고 싶은 마음도 없다. 가족이나 친구보다 완전한 타인에게 마음을 털어놓는 것이 편할 때가 있다. 아웅다웅하면서도 정이 들었을까. 먼저 떠올린 건 말라였다. 하지만 그는 출장에서 돌아오는 길, 비행기에서 만났던 비누 세일즈맨, 테일러에게 연락한다.

테일러는 남자의 모든 걸 다 이해한다는 듯 “싸워봐야 자신을 알게 된다”며 강펀치를 날린다. 아픔이 뼛속으로 파고들며 전신으로 퍼지는 순간, 남자의 내면에서 무언가가 폭발한다. 그는 맹렬히 주먹을 휘두른다. 처음 겪는 육탄전, 입술이 터지고 코피가 나고 주먹도 깨졌지만, 어찌 된 일일까. 그동안 많은 것을 이 악물고 참고 살아왔다는 사실을 깨닫는다. 규율과 제도, 억압과 압박에서 풀려난 것 같은 시원하고 짜릿한 해방감이 찾아온다.

세상은 서로 다른 것을 틀린 것으로 오해하고, 차이는 차별로 규정한다. ‘남자는 남자답게, 여자는 여자답게’라는 생각조차 용납하지 않는다. 타고난 기질을 감추고 원만한 사회생활을 위해 자신마저 속이며 살아간다. 세상이 원하지 않는다는 이유로 둘둘 말아 마음 깊은 곳, 어딘가에 처박아 둔 본성은 밖으로 뛰쳐나와 존재감을 뽐내려고 꿈틀거린다. 그들의 탈출이 성공하면, 아주 낯선 자신과 마주 서는 날이 문득 찾아오기도 한다.

갈 곳 없는 남자는 테일러의 집에 얹혀산다. 두 사람은 한 컵에 담긴 물과 기름이다. 모든 게 상반되는 성격인데도 테일러는 묘하게 동질감이 느껴지는 사내다. 자신과 달리 강한 힘을 과시하며 타인의 눈치도 보지 않고 제멋대로 살아가는 테일러를 남자는 동경하게 된다.

전쟁이 일어나지 않는 한 잘 교육받은 현대인은 치고받고 싸우지 않는다. 먹을 것을 구하려고 산골짜기를 뛰어다니며 사냥하지도 않는다. 갓 잡은 멧돼지를 어깨에 둘러메고 들판을 달려올 일도 없다. 문명화란 여성화 되어가는 과정을 의미하는 것일지도 모른다. 더 작고 더 가볍고 더 편리한 것을 지향하는 과학 문명은 결국 남성적인 힘, 물리적인 힘을 쓸모없는 것, 무가치한 것으로 만들었다.

테일러에겐 짓눌려 사라진 것 같은 야성을 깨우고 숨겨둔 욕망의 벽을 허물어뜨리는 마력이 있다. 피가 튀는 싸움판에서 거친 본능을 느끼고 싶은 사내들은 테일러의 주변으로 속속 모여들고 ‘파이트 클럽’이 결성된다.

테일러가 변화시킨 건 남자들만이 아니다. 다크 서클을 발밑까지 늘어뜨리고 환자 모임을 전전하며 위안을 찾던 말라 싱어조차 테일러와 가까워진 후 생기를 되찾은 것처럼 보인다.

회원 수는 계속 불어난다. 그러나 유희적인 폭력은 곧 길을 잃는다. 거친 사내들은 놀이에 불과한 주먹질만으로는 만족하지 못했다. 제어되지 않는 야성은 야만과 폭력이 된다. 그들은 불합리한 세상을 바꿔야 한다며 과격한 반사회적 단체로 변모해간다. 세상을 전복하겠다는 세력은 가장 먼저 전복되어야 할 대상이 되는 법이다.

남자는 테일러와 갈등을 일으키고 그를 추종하는 회원들과도 마찰을 빚는다. 테일러는 떠나지만, 폭파 계획은 회원들에 의해 변함없이 진행된다. 남자에겐 무모한 계획을 막아낼 힘이 없다. 더구나 자신의 반쪽이라 믿었던 테일러가 사라지자 불안해진다. 대체 그는 어디로 간 것일까. 홀연히 나타나 남자의 입에 총구를 들이댄 그의 정체는 무엇일까.

영화 ‘나를 찾아줘’ ‘벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다’의 감독 데이빗 핀처의 1999년도 작품이다. 에드워드 노튼이 이름 없는 남자를, 테일러 더든은 브래드 피트가 연기했다. 영화는 남자와 말라 싱어의 사랑 이야기인 것도 같다. 마초적 남성성과 폭력에 대한 미화라는 오해를 받기도 한다. 자유시장경제의 이면을 사회주의 관점에서 조롱한 것처럼 보이기도 한다.

영화는 테일러의 입을 통해 관객에게 직설 화법으로 묻는다. “넌 곧 죽을 거야. 그런데 넌 뭐가 되고 싶었어?” 빗속을 미친 듯 운전하며 테일러는 또 묻는다. “뭘 하고 싶어? 지금 죽는다 치고 네 인생을 평가해봐.”

다듬어지지 않고 타고난 모습 그대로 살아가는 사람은 없다. 누구나 매일 상상 속에서 변화를 꿈꾸지만, 성공과 출세를 위해, 가족을 책임지기 위해, 너무 멀고 높아서 미뤄놓는 일들도 많다. 그렇게 점점 흩어지고 버려지고 희미해져 버린 당신의 조각들은 지금 어디를 떠다니고 있을까.

지금 죽는다 치고, 당신은 어떤 사람이 되고 싶은가? 가지 않은 길에 대한 아무런 미련 없이 지금, 만족스럽게 살고 있는가?

▒ 김규나

조선일보·부산일보신춘문예 단편소설 당선, 소설 ‘트러스트미’ 저자