“세상 사람들이 근심하기 전에 먼저 근심하고, 세상 사람들이 즐거워한 다음에야 즐긴다(先天下之憂而憂, 後天下之樂而樂)”는 명언을 남긴 북송 중기의 범중엄(范仲淹)은 강직하기로 이름났다.

다년간 수렴청정(垂簾聽政)을 해온 태후는 황제가 성년이 됐는데도 여전히 권력을 내려놓지 않고 있었다. 조정의 동지(冬至) 행사에서 황제가 만조백관을 거느리고 태후에게 절하며 축수(祝壽) 의례를 거행하려 한다는 소식이 전해졌다. 40대 초반의 범중엄은 이를 국기 문란 행위로 보고 반대 상소를 올렸다. 국가의 ‘최고 존엄’인 황제로서 적절치 않은 처사이므로 꼭 효심을 보이고 싶다면 내궁에서 황족의 예로 거행할 일이라고 주장했다. 그를 조정에 추천한 대신 안수(晏殊)가 대경실색, 그 경솔함을 나무라는 글을 보냈다. 이에 범중엄은 장문의 회신에서 자신의 정치 철학을 이렇게 밝혔다. “군주의 뜻에 거슬릴지라도 숨김이 없어야 하고, 간언은 하되 비방하지 말아야 한다. 목숨을 잃더라도 군주에게 이익이 된다면 해야 한다(事君有犯無隱, 有諫無訕, 殺其身有益於君則爲之).” 여기서 군주는 국가와 같은 개념이다.

이어서 그는 세상의 지식인 중에는 언행을 강직하게 하거나(危言危行) 겸손하게 하는(遜言遜行) 두 부류가 있다고 말한다. 그래서 이 둘은 늘 싸우기 마련이고, 어느 쪽이 이기느냐에 따라 세상의 모습이 달라진다는 것이다. 전자는 자칫 해를 당하거나 신세를 망치는 반면 후자는 그렇지 않다고 생각하기 쉬우나, 그의 견해는 전혀 다르다. 즉 전자는 군주의 과실을 바로잡아 백성의 원망을 풀어줌으로써 세상을 태평하게 하지만, 후자는 세상을 어지럽힘으로써 자신도 위태로워지는 결과를 초래한다는 논리다. 따라서 전자가 반드시 해를 당하고 후자가 꼭 몸을 보전할 수 있다고 단정하기 어렵다는 말이다. 이 일로 범중엄은 지방으로 좌천됐다.

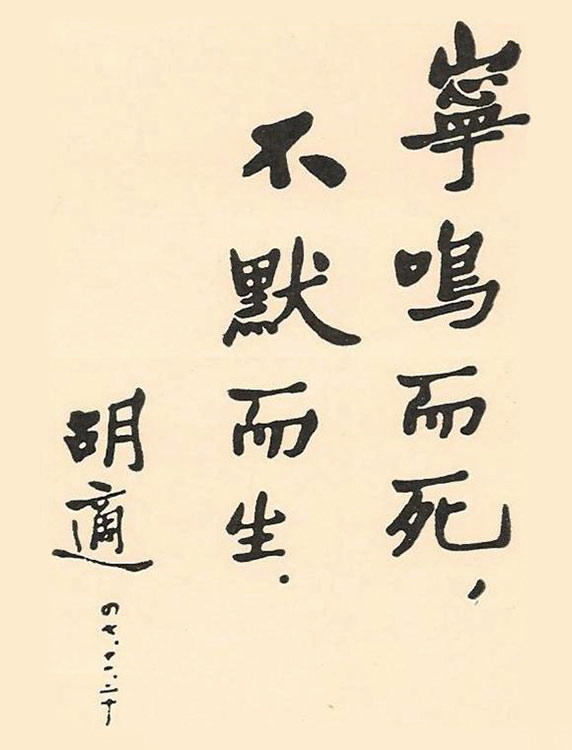

그 뒤 다시 조정으로 복귀해 간관(諫官)이 된 범중엄은 권신 여이간(呂夷簡)을 탄핵하는 등 끊임없이 강직한 행보를 이어 나갔다. 그러나 이로 인해 두 차례나 더 지방으로 쫓겨나야 했다. 그러한 그에게 친구 매요신(梅堯臣)이 ‘영오부(靈烏賦)’라는 문장을 보내 “까마귀처럼 불길한 소리를 내어 화를 자초하지 말고, 앞으로는 좋은 소리만 내라”고 충고했다. 범중엄은 같은 제목의 회신에서 이렇게 말했다. “차라리 소리 내다 죽을망정, 잠자코 있으며 살지는 않겠노라(寧鳴而死, 不默而生).”

군주에게 곧은 말 잘하는 신하로 당 태종(唐太宗) 때의 위징(魏徵)이 유명하지만, 범중엄도 이에 못지않았던 것이다. 어쩌면 간언(諫言)을 잘 받아들인 군주 밑에서 별다른 고초를 겪지 않은 위징보다 여러 차례 수난을 당한 범중엄의 행적이 오히려 더 돋보인다고 할 수도 있다.

충언(忠言), 고언(苦言), 직언(直言) 등과 같은 의미의 간언은 당장 듣기에는 귀에 거슬리지만 자기 잘못을 되돌아보고 바로잡을 수 있게 한다. 따라서 곁에 이런 말을 해주는 사람이 많을수록 유익하다. 특히 권력자에게는 더욱 그렇다. “거리낌 없이 간언하는 신하가 있는 나라는 흥하고, 조용히 비위나 맞추는 신하가 있는 나라는 망한다(有諤諤諍臣者, 其國昌. 有默默諛臣者, 其國亡)”는 ‘한시외전(韓詩外傳)’의 말은 이를 가리킨다.

간언에도 종류가 있다. 전한 말기 유향(劉向)의 ‘설원(說苑)’ 등에는 이른바 ‘오간(五諫)’이 나열돼 있으나 특별한 의미가 없어 보인다. 직설적인 직간(直諫)과 우회적인 풍간(諷諫)으로 대별하면 될 것이다.

전국시대 초기의 명군으로 꼽히는 위 문후(魏文侯) 때의 어느 날, 연회 자리에서 문후는 신하들에게 자신이 어진 군주인지 물었다. 모두들 어진 군주라고 답했다. 그러나 임좌(任座)는 문후가 자기 자식만 우대하고 동생은 홀대하므로 어진 군주라 할 수 없다고 말했다. 문후가 노한 기색을 보이자 임좌가 자리를 떴다. 문후는 아직 입을 열지 않은 적황(翟璜)에게 물었다. 적황의 입에서 ‘어진 군주’라는 말이 나왔다. 기분이 좋아진 문후가 이유를 물으니 적황이 말했다. “신은 군주가 어질면 신하가 곧아진다고 들었습니다. 방금 임좌의 말이 곧으므로 그 사실을 알 수 있습니다.” 이 말에 문후는 급히 임좌를 불러들이고 계단 아래로 내려가 맞이했다. ‘여씨춘추(呂氏春秋)’에 실린 이 일화를 사마광은 ‘자치통감(資治通鑑)’의 앞부분에 특별히 수록했다. 여기서 임좌의 말은 직간이고 적황의 말은 풍간이다. 아무래도 직간보다는 풍간이 듣기 좋은 모양이다.

아주 특별한 간언도 있다. 춘추시대 위(衛)의 대부 사추(史鰌)가 죽기 전에 아들에게 당부했다. “내가 누차 현명한 거백옥(蘧伯玉)을 추천하며 간사한 미자하(彌子瑕)를 물리치라고 간언했으나 이루어지지 않아 허물이 크다. 죽어서도 안방에 누울 수 없으니 곁방에 뉘어다오.” 문상 온 군주가 시신이 곁방에 안치된 것을 보고 까닭을 묻자 아들이 아버지의 말을 전했다. 그제야 깨달은 군주는 거백옥을 중용하고 미자하를 내쳤다. 살아서는 온몸으로 간언하고 죽어서는 시신으로 간언한 것이다. 이를 ‘시간(屍諫)’이라 이른다. ‘한시외전’에서 나온 이야기다.

초(楚)의 육권(鬻拳)은 왕에게 간언했으나 듣지 않자 병기(兵器)를 들이댔다. 왕이 무서워 그 말을 따랐다. 육권은 신하로서 못 할 짓을 했다고 자책하며 스스로 한쪽 발을 잘랐다. 비록 비상수단을 썼으나 군주를 바른길로 이끄는 목적을 달성했다. ‘춘추좌씨전(春秋左氏傳)’에 실려 있다. 현대에는 장쉐량(張學良)이 항일(抗日)의 일념으로 병사를 동원해 장제스(蔣介石)를 감금, 국공합작(國共合作)을 성사시켰다. 이른바 ‘시안(西安) 사변’이다. 이 사건들을 ‘병간(兵諫)’이라 한다.

군주와 국가를 위한 충심에서 나온 간언이지만 심하면 목숨을 잃을 수도 있다. ‘역린(逆鱗)’을 건드리기 때문이다. 하(夏)의 망국 군주 걸왕(桀王)에 대한 관룡봉(關龍逢), 은(殷)의 주왕(紂王)에 대한 비간(比干) 그리고 오(吳)의 부차(夫差)에 대한 오자서(伍子胥)가 잘 알려진 예다.

전한 말기의 주운(朱雲)은 미관말직으로 어렵게 황제를 알현할 기회를 얻었다. 그는 아첨만을 일삼는 신하들의 수뇌인 재상의 목을 칠 칼을 내려달라고 황제에게 요청했다. 그를 끌어내려 하자 그는 궁전의 난간을 붙잡고 고대의 충신처럼 죽겠다고 소리쳤다. 난간이 부러지고 그는 끌려 나갔다. 장군 신경기(辛慶忌)가 그 절의에 감복, 황제 앞에 엎드려 용서해 달라고 탄원했다. 주운은 겨우 목숨을 건졌다. 황제는 그 충심을 새기기 위해 망가진 난간을 고치지 않고 그대로 두었다. ‘한서(漢書)’에 실려 널리 회자되는 ‘절함(折檻·난간을 부러뜨림)’의 고사다. 신경기가 나서지 않았다면 주운도 목숨을 잃을 뻔했다.

이처럼 군주의 잘못을 바로잡거나 간신을 척결하기 위해 수많은 충신이 목숨을 잃고 고난을 겪었다. 이에 ‘언로(言路)’를 보장하는 장치로 간관제도가 생겼다. ‘주례(周禮)’에 의하면, 주나라에는 ‘보씨(保氏)’라는 관직이 있어 “왕의 잘못에 대해 간언하는 일을 담당했다(掌諫王惡)”고 한다. 이를 이어 춘추시대 제 환공(齊桓公)은 ‘대간(大諫)’이란 직책을 두었으며, 다른 제후국에도 유사한 제도가 만들어졌다. 이러한 제도가 후대로 이어지며 비록 제한적이기는 하지만 유구한 역사를 자랑하는 ‘언론 자유’의 전통이 됐다. 우리 역사에서도 사간원(司諫院) 등의 활동이 이에 해당한다. 물론 ‘막가파식’ 폭군이나 정권을 만나면 이런 좋은 제도가 무용지물이 될 때도 있었다.

간관제도가 없어진 오늘날, 그 이상으로 무겁고도 큰 역할을 맡은 것은 ‘언론’이다. ‘언론 자유’라는 최고의 신성한 권리를 부여받은 만큼 언론의 사명과 책임 또한 막중하기 그지없다. 그러므로 정권에 따라서 각양각색의 제재와 핍박이 가해지더라도 굽혀서는 안 된다. 대중과 나라를 위해서다. 특히 ‘간신(諫臣)’은 사라지고 ‘간신(奸臣)’이 득세하면서 권력자의 독단(獨斷)이 우려되는 시기에는 언론의 역할이 실로 무한하다고 해도 지나치지 않다. 지금까지도 그랬고 앞으로도 더욱 그럴 것이다.

▒ 홍광훈

문화평론가,국립대만대학 중문학 박사,전 서울신문 기자,전 서울여대 교수