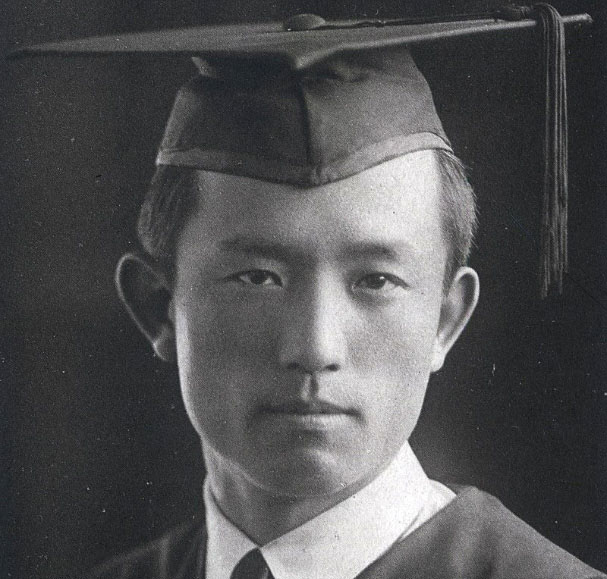

스물아홉 살에 요절한 시인 윤동주의 기일은 2월 16일이다. 이 글을 쓰고 있는 지금은 2월 6일. 윤동주가 사망한 해인 1945년 2월 교토의 날씨는 어땠을까.

그때 그곳의 날씨를 알려주는 인공지능(AI)이 있다면 윤동주가 생을 달리한 무렵의 ‘하늘과 바람과 별’의 사정에 대해 알려 달라 말하고 싶다. 지금처럼 추웠을 수도 있고 그렇지 않았을 수도 있겠지만, 그때나 지금이나 변함없이 2월은 겨울이다. 2월, 누구라도 봄이 오기만을 기다리는 긴 겨울의 끝.

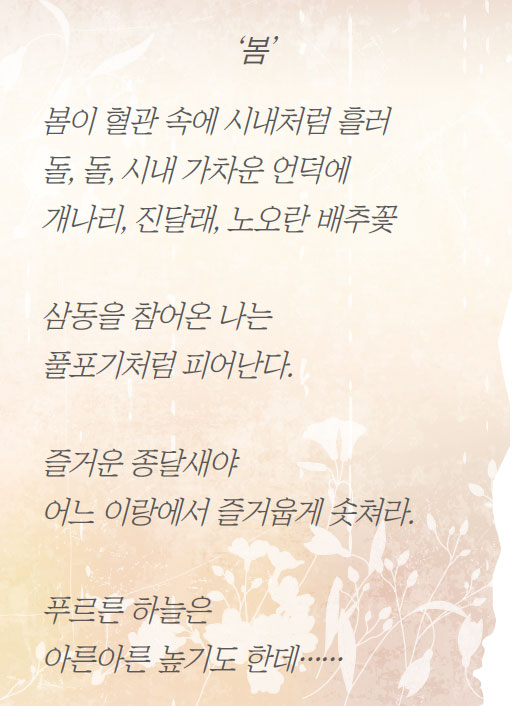

윤동주의 마지막 시 ‘봄’

그의 죽음에 대해서는 의견이 분분하다. 생체실험의 대상이었다는 이야기도 있지만, 나는 그가 남긴 마지막 시로 그 삶의 마지막을 기억하고 있다. 윤동주가 지상에 남긴 마지막 시의 제목은 ‘봄’이다. 1942년 4월에서 6월 사이, 윤동주는 동경에서 쓴 다섯 편의 시를 한국에 있는 친구에게 보냈다. 그 다섯 편이 오늘날 우리가 확인할 수 있는 윤동주의 마지막 시이며, 그중에서도 ‘쉽게 쓰여진 시’를 비롯한 네 편은 창작일이 밝혀져 있는 데 비해 단 한 편의 시만 창작일이 공백에 있다. 그 시는 ‘봄’이다. 봄을 마지막으로 윤동주는 검거돼 3년 동안 감옥에 있다 1945년 그곳에서 세상을 떠났다.

‘봄’을 읽기에 지금보다 더 적절한 시기는 없겠다. 이 시는 우리가 지금 함께 읽은 대로 봄을 맞이해 피어나는 싱그러운 생명에 대해 노래하고 있다. 산뜻하고 생생하다. 그런 한편 비애감도 있는데, 아마도 높은 하늘에 대한 감동을 채 맺지 못한 결구 때문일 것이다. 그럼에도 ‘봄’이 싱그러운 봄을 부르는 시임에는 틀림없다.

겨우내 멈춰 있던 것들이 움직이기 시작한다. 시내는 흐르고 꽃과 풀은 피어나며 새는 솟아오른다. 이렇게 움직이는 세계에서 ‘나’는 시내와 꽃과 풀과 새와 구분되지 않는 하나의 생명이 된다. 사실 봄은 아직 오지 않았을 수도 있다. 삼동을 참았으니 혹한의 추위야 물러났겠지만 아직 봄이 왔다는 확증은 없다. 그러고 보면 봄이 온 건 내 몸속이다. 봄이 시내처럼 흐르는 곳은 다름 아닌 내 혈관이기 때문이다.

우리는 봄이 되면 들뜬다. 외부 변화에 대한 반응이라고 생각하게 되지만, 실은 그 반대일 수도 있다. 봄은 내 몸에서 먼저 온다. 삼동, 그러니까 겨울 석 달 내내 봄을 생각하는 사람의 마음속에는 봄이 먼저 와 있다. 봄을 생각하며 우리는 봄의 일부가 된다. 봄의 일부가 아니라면 계절이 바뀐다고 해도 계절이 바뀌는 변화일 뿐, 봄처럼 달뜨게 되지는 않을 것이다. 봄이 온다는 건 혈관 속에 봄이 흘러 풀포기처럼 일어나는 일이다. 봄은 모두에게 오지 않는다. 봄은 마음속에 몸속에 봄을 가꿔 온 사람에게만 온다. 그런 사람은 봄을 바라보는 것이 아니다. 그들은 봄이 된다. 봄이 되면, 그들은 봄이 된다.

윤동주의 마지막 시를 읽으며 새삼스레 시란 무엇인가, 하는 고즈넉한 생각에 빠져 본다. 시란 봄이 오기 전에 봄이 되는 일, 봄이 오지 않아도 봄이 되는 일일지도 모르겠다는 생각이다. 설명은 시의 관심사가 아니다. 시는 그냥 그것이 된다. 비평가로 살다 보면 설명이라는 언어가 굴레처럼 느껴질 때가 있다. 설명하지 않고 도약하는 시는 말하지 않아도 알 수 있는 시의 차원으로 전달하는데, 그 옆에서 미련하게 공부하고 이해하며 알아가는 사람이 된 것 같아 열등한 기분을 느낄 때도 있는 것이다. 시는 주춤거리는 모두에게 열등감을 주는 장르인 것 같기도 하다.

많은 사람이 ‘왜’라는 질문에 갇혀 대답을 찾기 위해 애쓰며 살아간다. 우리는 ‘왜’라는 질문에 대답하기 위해 너무 많은 시간과 마음을 쓰기도 한다. ‘왜’라는 질문은 우리에게 ‘합리성’이라는 무기를 주었지만, 때로 그 무기가 우리 인생을 휘두르기도 한다. 아무 결정도 못 한 채 그 질문에만 사로잡혀 있도록.

곧 봄이 온다. 오는 봄을 가장 격렬하게 맞는 방법은 먼저 봄이 되는 것이다. 내 혈관에 무엇이 흐르게 할지를 결정하는 것은 내가 되어야 할 것이다. 봄이 오기 위해서는 봄이 되어야 한다. 윤동주의 마지막 시는 우리가 봄이 될 수 있는 존재이기도 하다는 걸 가르쳐주는 것 같다.

윤동주