아마 1979년 여름이었지 싶다. 내 고향 경남 하동에 물난리가 났다. 섬진강 하류에 자리잡은 소도시 하동은 소문난 집중호우 지역이기도 하다. 그해 여름에도 장대비가 연일 계속되더니, 섬진강의 물이 남해 바다로 들어가는 최하구의 강둑이 무너졌다. 터진 강둑을 넘어 삽시간에 읍내로 밀고 들어온 강물은 그대로 시장 전체를 집어삼켰다. 우리 집은 이면도로를 사이에 두고 높은 쪽이어서 수해를 가까스로 피했다. 하지만 주위 친구네 집이나 친인척 중에서 시장 쪽에 거주하거나 시장 상인이었던 분들이 피해가 컸다.

현 고려대 인문예술 과정 주임교수

세계보건기구(WHO)에서는 재난을 ‘외부의 도움을 필요로 하기에 충분한 규모의 갑작스러운 생태학적 현상’으로 정의한다. 재난은 ‘아닌 밤중에 홍두깨’다. 예측 불가능한 경우가 많다. 또한 엄청난 규모의 파괴를 동반하기 때문에, 개인이나 지역사회 일부의 힘만으로는 통제가 불가능하다. 복구와 회복이 빨리 진행되는 경우도 드물다. 그만큼 개인과 사회가 겪는 여러 가지 상실과 고통이 크다.

치수 관리능력이 부족했던 얼마 전까지만 해도 홍수와 가뭄은 우리나라에서 흔히 겪는 자연재해였다. 하지만 4대강 사업 이후로 홍수와 가뭄은 주요 자연재해의 목록에서 빠졌다고 해도 과언이 아니다. 하지만 산불이나 태풍, 지진 등의 재난은 여전히 우리 대한민국 사람을 위협하는 주요한 자연재해들이라 할 수 있다.

한반도를 넘어서 지구촌 규모로 나아가면 상황은 훨씬 나쁘다. 크고 작은 자연재해가 끊이지 않는다. 최근 몇 년 사이에도 빈발하고 있는 미국 캘리포니아주 산불은 그 규모가 어마어마하다. 사망자나 이재민 수도 많고, 피해 규모도 엄청나다. 2016년 루이지애나주 대홍수는 또 어떤가. 수만 명의 사람이 대피해야 했고, 헤아릴 수 없이 많은 곳이 파괴되었다. 이 홍수로 최소 13명이 죽고, 3만 명 이상이 구조됐으며, 6만 채 이상의 집이 피해를 보았다고 한다.

중국에는 2010년대 들어서만 거의 해마다 대규모 지진이 일어나고 있다. 칭하이성(2010년), 쓰촨성(2013년), 윈난성(2014년), 신장 위구르(2016년), 쓰촨성(2017년), 타이완해협(2018년), 동중국해(2019년), 윈난성(2021년) 등지에서 지진이 끊임없이 일어난다. 2011년 3월 일본 후쿠시마 원전 사고라는 부작용까지 몰고 왔던 동일본 쓰나미도 있다. 이 ‘쓰나미(지진해일)’는 사망자 1만8400명, 실종자 2778명을 기록한 초대형 사고였다.

사상 최악의 재난은 그보다 전인 2004년 12월 26일에 일어났다. 인도네시아 수마트라 인근 해역에서 일어난 쓰나미는 규모 9.0의 지진에 이어 발생한 100m에 달하는 거대한 파도가 인근 국가를 휩쓸었다. 실종자를 포함한 사망자는 30만 명이 넘는 것으로 추산된다.

재난으로 인한 파괴와 손실은 가정과 지역사회라는 ‘안전한 기반’의 상실을 넘어, 심리적으로도 크게 영향을 미친다. 손실 당시의 충격도 충격이지만 복구작업과 관련된 일체의 사건들이 스트레스로 작용한다. 재난의 피해는 당사자는 물론이고, 재난을 당한 지인이나 친인척들에게도 미친다. 친한 사람들이 재난을 당했다는 비보를 접하는 것만으로도 개인의 심리적인 안도감, 안전감은 흔들릴 수 있다.

재난 후 겪는 심리적 불안

재난심리학 전문가인 주디 폭스 교수는 ‘재난은 이와 관련된 사람들의 일상을 뿌리째 흔들어 놓는다’고 말한다. 재난을 당한 사람은 정서적 안정감이 사라진다. 재난으로 인한 충격과 분노, 우울과 절망이 그들을 엄습한다. 재난에서 구사일생 살아남은 자의 슬픔도 무시할 수 없다. 생존자들은 다른 가족이나 지인은 사고로 절명했는데, 자신만 살아남았다는 것에 죄책감을 갖게 된다. 이처럼 재난은 사람들의 일상을 무너뜨린다.

당연하게도 심리학자들은 재난이 사람의 심리에 미치는 영향에 집중한다. 재난을 당한 사람들은 여러 가지 정신병리에 직면한다. 먼저 재난 후의 외상후 스트레스 장애(PTSD)다. 이것은 재난과 관련된 가장 대표적 정신병리다. 내가 내 인생을 어찌하지 못한다는 무력감, 외부의 어떤 요인(external locus of control)에 의해 내 인생이 휘둘린다는 믿음은 사람을 더욱 나약하게 만든다.

재난을 당한 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 훨씬 더 높은 수준의 불안과 주요한 우울장애를 경험한다. 2004년 쓰나미로 가족을 잃은 노르웨이인들을 대상으로 한 연구에 의하면, 쓰나미를 겪은 사람들의 정신장애 유병률이 그렇지 않은 사람에 비해 두 배 이상이라고 한다. 수면장애를 겪는 이들도 많다. 쓰촨 대지진 이후에 10년이 지났지만, 수면장애를 겪고 있는 이들이 많다. 언제 또다시 지진이 일어날지 모른다는 불확실성과 두려움이 잠 못 이루는 밤을 만드는 것이다.

큰 재난을 겪은 사람들이 금지된 약물에 손을 대거나 혹은 약물 오남용의 장애에 빠질 위험성도 그렇지 않은 사람들에 비해 높다. 재난을 당한 후에 자살을 생각하거나 시도하는 경우도 많다고 한다. 재난을 당한 사람들의 폭력적인 성향이 증가하고, 자원의 고갈로 인한 집단 간의 갈등이 증가하는 경우도 많다.

재난심리학 연구에 의하면 재난이 발생하면, 재난을 당한 사람들의 반응은 통상 4단계를 거친다. 첫 번째가 ‘영웅적 단계’다. 재난 직후에 그 지역의 생존자들은 일반적으로 동료들을 구조하고, 보호하고, 먹이고, 지원하는 등 다양한 이타적인 행동을 한다. 두 번째가 ‘허니문 단계’다. 언론의 관심이 집중되고 정부의 보상 약속, 구호기관의 개입이 이어지면서 사람들은 엄청난 안도감을 느끼게 되고, 그들의 공동체가 곧 회복될 것이라는 믿음이 생긴다.

세 번째가 ‘환멸 단계’다. 재난 발발 이후 시간이 경과하면서 서서히 사람들의 관심권에서 멀어지면서 생존자들은 가혹하고 무자비한 삶의 현실에 내던져지면서 절망하고 환멸을 느낀다. 재건과 재활의 복잡한 과정을 거쳐 네 번째 ‘회복 단계’에 들어서기 전의 이 ‘환멸 단계’가 심리학 전문가나 정신건강 종사자들이 가장 중점을 둬야 할 단계다.

재난을 겪은 사람 대부분은 개인적인 역경을 잘 견뎌내고 일상으로 돌아가 정상적인 생활을 영위한다. 이를 ‘회복 탄력성(Resilience)’이라고 한다. 그렇다고 모든 사람이 회복 탄력성이 강한 것은 아니다. 성격, 연령, 인종, 교육, 경제적 자원 등 여러 가지 요소에 따라 회복 탄력성이 떨어지는 사람도 있다. 그런 사람들은 다른 사람들이 어느 정도 회복되어 일상생활을 영위할 때도, 재난의 악몽에 시달린다. 그들은 재난을 상기할 때 유독 힘들어하고, 재난에 대한 뉴스나 기억, 대화를 회피하는 등 여전히 부적응적인 행태를 보인다. 재난 이후의 상황에도 심리학 전문가들은 물론이고 공동체 전체가 더욱 주의를 기울여야 하는 이유가 여기에 있다. 우리에겐 재난 피해자들 모두가 ‘새로운 일상(New Normal)’에 잘 적응할 수 있도록 도와야 할 도덕적인 의무가 있다.

튀르키예(옛 터키)와 시리아에서 일어난 대지진으로 많은 사람이 죽거나 이재민이 되어 절망 속에 빠져있다. 사망자만 2월 14일 현재 4만 명을 넘어섰다. 구조작업이 활발하게 이뤄지고 있고, 세계 각지에서 구호품이 답지하는 등 사람들이 격려와 성원을 아끼지 않고 있다. 하지만 앞서 말했다시피 이런 ‘허니문 단계’가 빨리 끝나지 않도록, 고통스럽고 긴 ‘환멸 단계’를 경험하지 않도록 전 지구인이 신경을 썼으면 좋겠다.

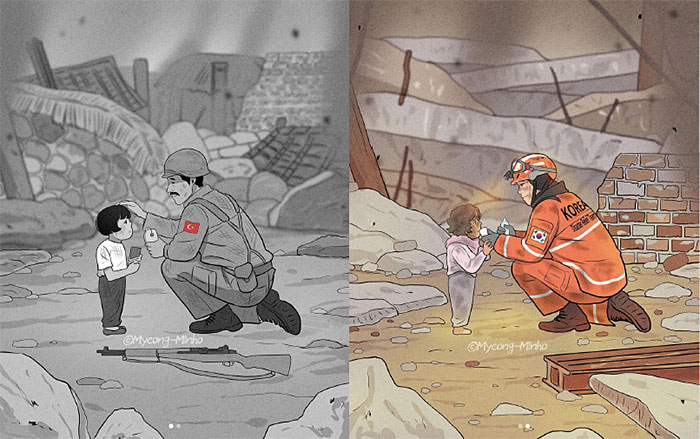

우리나라의 한 일러스트레이터가 그린 만화가 화제가 되고 있다. 6·25 전쟁 때 참전한 튀르키예 병사가 한국 어린이를 도와주는 모습과 이번에 튀르키예 구조대로 급파된 한국 구호대원이 튀르키예 어린이를 도와주는 모습을 대조했다. 감동적이다. 그렇다고 꼭 튀르키예가 6·25 전쟁 시절에 우리나라를 돕기 위해 참전한 우방이요, 혈맹이라서 돕자는 소리는 아니다. 심리학자들은 많은 이타적인 행동이 호혜(互惠) 즉 ‘주고받는’ 것에 기반한다고 주장한다. 하지만 모든 사랑이 꼭 기브 앤드 테이크가 전제되는 것은 아니라고 나는 믿는다.