한국과학기술원(KAIST) 전산학, 전 매드스마트 팀장, 전 파이낸시스 이사, 전 열두시 개발 총괄 이사 사진 토스뱅크

“토스뱅크는 기존 금융 시스템이 아닌 정보기술(IT) 시스템을 지향한다. 기존 금융권에서 불가능했던 기술을 현실로 구현한다. 마이크로서비스 아키텍처(MSA)가 대표적이다. 토스뱅크는 MSA를 통해 은행 점검 시간 없이 24시간 365일 고객이 은행 업무를 보도록 돕는다.”

토스뱅크의 기술 부문을 이끄는 박준하 테크놀로지 헤드(CTO)는 서울 강남구 토스뱅크 본사에서 가진 인터뷰에서 이렇게 말했다. 박 헤드는 “이를 위해서는 같은 생각을 공유하는 실력 있는 개발자가 내부에 있어야 한다”며 “토스뱅크는 개발자와 IT 기술자가 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 지원할 수 있는 회사 분위기를 조성해 디지털 혁신을 만들어 나가고 있다”고 강조했다.

토스뱅크는 지난 2021년 10월 출범한 인터넷전문은행이다. 케이뱅크, 카카오뱅크에 이어 영업을 시작해 3대 인터넷전문은행 중 막내로 꼽힌다. 시장 진입이 늦었지만, 성장세는 가파르다. 빅데이터 분석 플랫폼 모바일인덱스에 따르면 9월 토스의 월 활성 이용자(MAU)는 약 1577만 명으로, 상반기 은행·뱅킹 서비스 앱 가운데 1위를 기록했다. 토스의 MAU가 성장 속도도 높다. 지난해 9월 약 1360만 명에서 올해 9월 약 1577만 명으로 217만 명 늘었다. 반면 다른 핀테크, 뱅킹 앱은 대부분 MAU 성장세가 제자리걸음이다.

이런 토스뱅크의 디지털 혁신은 ‘고객이 가장 편리하게 느끼는 서비스를 만드는 것’에서 시작한다. 이를 통해 기존 금융권에서 불가능했던 일을 현실로 구현했다. 그 역할을 해낸 건 500여 명 가까이 되는 토스뱅크 개발자와 IT 기술자다. 토스뱅크는 개발자와 IT 기술자에게 무수히 많은 경우의 수를 설정하고 정답에 다가가기 위한 시행착오가 필요하다고 인정한다. 이 시행착오를 조율하고 기술적 방향을 제시하며 이끄는 것이 박 헤드의 역할이다. 그는 토스뱅크에서 경영진이 구상하는 이상과 소비자가 요구하는 서비스를 개발자와 IT 기술자에게 전달하고 피드백을 통해 디지털 혁신을 구현해 냈다.

박 헤드는 한국과학기술원(KAIST) 전산학과 출신으로 2002년 창신소프트에서 커리어를 시작해 IT 스타트업 생태계에 뛰어들었다. 2004년 네이버로 자리를 옮겨 유저 분석 시스템, 메인 페이지, 부동산 서비스 개발을 담당했다. 이후 매드스마트, 파이낸시스, 열두시, 플레이독소프트 등 스타트업을 거쳐 2017년 비바리퍼블리카(토스)에 합류했다. 10월 24일에는 MSA를 통해 새로운 은행 시스템을 도입했다는 평가를 받아 대통령상을 받기도 했다. 다음은 일문일답.

토스에 있다가 토스뱅크로 오게 된 계기는.

“토스에 있을 때 송금 사일로(팀)에서 간편송금 개발자로서 일했다. 당시 체크카드 서비스를 제공하기 위해 많은 금융사와 연동이 필요했다. 금융사들과 연동하면서 좀 더 고객에게 편의를 제공하는 방법을 제안했지만, 한계가 있어 아쉬웠다. 토스가 인터넷전문은행을 만든다고 했을 때 ‘지금까지 제안해 왔던 방법을 실현할 수 있지 않을까’라는 생각이 들었고 그래서 직접 자원했다. 토스뱅크로 올 때는 은행 시스템을 구축하기 위해 큰 기술이 필요할 줄 알았지만, IT 회사가 하는 일의 연장이었다. 지금까지 제안했던 방법을 실현하지 못할 이유가 없었다.”

토스뱅크와 다른 은행 앱의 차별점은.

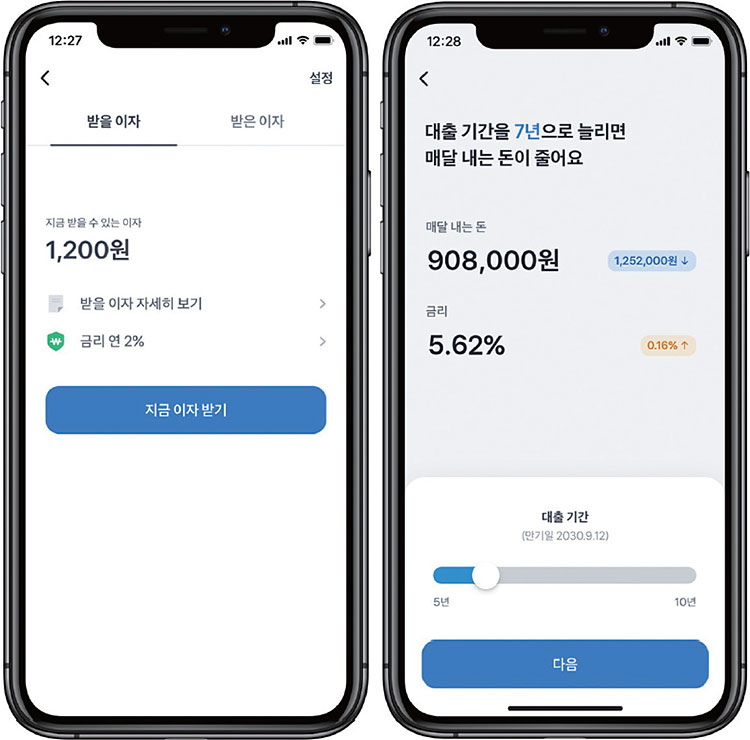

“토스뱅크 앱은 MSA 기반의 IT 환경을 구축해 24시간 중단 없는 뱅킹 서비스를 구현하고 있다. 또 ‘원앱(one-app)’ 전략을 통해 그간 여러 앱을 설치해야 했던 소비자 불편을 해소한다. 원앱 전략을 실현해 내기 위해서는 일부 서비스 장애가 발생했을 때 고객이 다른 서비스를 무리 없이 이용할 수 있어야 했다. 원앱이지만, 토스뱅크와 토스 등은 분리돼 있어야 했다. 어려운 과정이지만 개발자들은 이를 열심히 분리해 냈다. 고객이 토스 앱을 편리하고 쾌적하게 사용할 수 있는 건 토스뱅크 개발자들이 뒤에서 기술적으로 문제를 풀어나가고 있는 덕분이다.”

MSA에 대해 설명해 달라.

“대부분 은행이 사용하는 모놀리식(monolithic) 아키텍처는 각각의 서비스가 하나의 시스템으로 구성되어 있어 트래픽이 몰리거나 에러가 발생하면, 다른 서비스에도 영향을 주었다. 하지만 IT 서비스 기반의 회사들은 MSA를 사용하며 토스뱅크 역시 이를 따라가야 한다고 보았다. MSA는 각각의 서비스가 쪼개진 구조를 갖추고 있다. 모놀리식 시스템에 비해 매우 슬림해진 구조를 갖춰 서비스 간 변경이 유연하고 새로운 서비스를 배포하도록 해 고객 맞춤형 서비스를 구현한다. 토스뱅크의 경우 여신, 수신, 카드 서비스는 서버와 데이터베이스가 별도로 분리돼 시스템의 직접적인 참조 대신 HTTP API 등 통신을 통해서만 참조를 진행하고 있다.”

은행은 안정성도 중요하다. 토스뱅크는 어떻게 보강하고 있는가.

“토스뱅크는 문제가 발생하면 빠른 해결과 재발 방지, 두 가지에만 집중한다. 새로운 시도를 하는 과정에서 시스템적인 문제가 발생할 수 있다. 다만 토스뱅크는 실수를 비난하고 탓하지 않는다. 그럼 새로운 도전을 할 수 없고 새로운 서비스도 나올 수 없다. 문제가 발생하면 빠르게 해결하는 데 집중한다. 또 대부분 문제는 테스트 당시 시나리오에서 빠졌기 때문에 발생한다. 시나리오 보충은 개발자가 하게 되면 누락되는 경우도 있는 만큼 자동화된 테스트를 통해 이뤄진다. 개발자가 잘못된 시스템을 배포해도 개발 시스템이 에러를 알려주는데, 이런 개발 시스템이 굉장히 촘촘히 설계돼 있다.”

자체 신용평가모형(CSS)인 토스스코어링시스템(TSS)을 도입했다. TSS 고도화는 어떻게 이뤄지나.

“TSS 고도화는 토스뱅크가 자체적으로 하고 있다. 시중은행의 경우 신용 모형을 만드는 소수의 회사가 제공하는 신용 정보를 활용하는 만큼 금리와 한도가 비슷하게 나온다. 다만 토스뱅크의 경우 자체적으로 TSS 모델을 수정해 나간다. 고객의 신용 정보를 판단하기 위한 기준이 다양하다. 고객이 보유 중인 대출과 연체 횟수 등 기존 신용 정보를 넘어 고객의 신용 점수를 평가할 수 있는 여러 가능성을 열어뒀다. 토스가 마이데이터 동의를 받은 만큼 해당 정보를 활용하거나 고객이 토스 앱을 어떤 패턴으로 사용하는지까지 분석해 고객의 신용 점수를 평가하고 있다.”

토스뱅크는 개발자를 지원하는 문화로도 유명하다.

“토스뱅크는 업무 관련성에 따라 ‘스쿼드’와 스쿼드마다 비슷한 직군에 있는 사람을 모아놓은 ‘챕터’라는 조직이 있다. 개발자의 경우 백앤드 챕터, 프론트앤드 챕터 등이 있는 식이다. 토스뱅크의 경우 ‘위클리’를 통해 개발자 챕터별 교류가 활발하다. 위클리에서는 챕터 개발자끼리 기술을 교류하고 문제가 있으면 공유하고 해결 방법을 같이 고민한다. 챕터별 위클리뿐만 아니라 ‘엔지니어링 데이’라고 해서 일주일에 한 시간씩 엔지니어가 모여 풀어야 하는 문제를 공유하고 고민한다.

이런 자리를 통해 개발자끼리 끊임없이 대화하며 수평적인 조직 문화를 만들고 그것이 업무 능력 향상으로 이어진다. 토스뱅크 초창기에는 기존 금융사 시스템의 도움을 많이 받았지만, 이후 시스템을 우리 입맛에 맞게 바꾸고자 노력했다. 그 결과 금융사가 아닌 IT 기업의 시스템을 갖춰가고 있다.”