요코하마 시립대 의학 석사, 도쿄대 면역학 박사, 현 도쿄대 의과학연구소 교수, 전 스탠퍼드대 박사후연구원, 전 쓰쿠바대 면역학 교수 사진 김흥구 객원기자

병에 걸려 장기(臟器)가 제 기능을 하지 못하는 환자는 뇌사자의 장기를 이식해 살릴 수 있다. 하지만 이식을 원하는 환자는 많고 장기 공급은 턱없이 부족하다. 올해 국회 국정감사에서 공개된 자료에 따르면, 국내 장기이식 대기자는 2013년 2만6036명에서 2022년 4만9765명으로 91%나 증가했다. 이에 비해 뇌사 기증자는 10년 동안 400~500명대로 크게 변하지 않았다.

나카우치 히로미츠(Nakauchi Hiromitsu·71) 미국 스탠퍼드대 의대 교수는 만성적인 장기 부족 문제를 근본적으로 해결할 연구를 하고 있다. 바로 ‘키메라(chimera)’ 장기다. 사자 머리에 염소의 몸통과 뱀의 꼬리를 가진 그리스신화 속 동물인 키메라처럼, 다른 동물에서 사람 줄기세포를 키워 이식용 장기를 얻자는 것이다. 이미 종(種)이 다른 쥐 사이에 키메라 장기를 키우고, 병든 쥐에게 이식해 치료하는 데 성공했다. 나카우치 교수는 최근 차바이오그룹이 성남시 판교에서 주최한 국제 포럼에 참석해 키메라 연구가 쥐에서 돼지, 양, 영장류로 발전하고 있다고 발표했다. 문제는 정부 규제와 생명 윤리를 둘러싼 논란이다. 나카우치 교수는 10월 28일 서울 강남구 인터컨티넨탈 서울 코엑스에서 가진 인터뷰에서 “하루가 다르게 발전하는 과학을 특정 시기의 기준으로 일괄 규제하는 것은 비합리적”이라며 “과학자들은 전문가들과 규제 합리화를 계속 논의하는 한편, 대중과 적극적인 대화로 윤리 논란을 극복해야 한다”고 말했다. 다음은 일문일답.

키메라 장기 연구하며 ‘미친 과학자’로 불려

일본 도쿄대 의대 교수로 있으면서 처음엔 장기이식의 면역 거부반응을 연구했다는데.

“바로 면역 거부보다 이식용 장기 부족이 더 큰 문제임을 깨달았다. 미국은 장기이식 대기자가 11만6000명을 넘지만, 공급 부족으로 매일 20명이 이식받지 못하고 숨진다. 이 문제에 대한 해결책을 찾고자 키메라 장기로 방향을 바꿨다.”

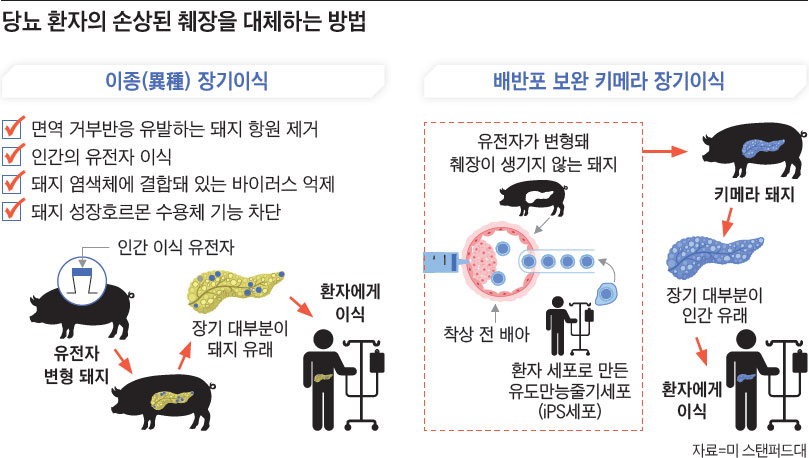

최근 미국에서 한 것처럼 동물 장기를 이식하는 방법도 있지 않나.

“돼지는 장기 크기가 사람과 비슷하다. 이 장기에서 면역 거부를 일으킬 단백질과 바이러스를 제거하고 사람 유전자를 넣어 이식하는 방식이 개발됐다. 하지만 이 장기는 부분적으로 인간일 뿐이다. 키메라 장기는 온전히 환자 자신의 것이다.”

어떻게 환자의 장기를 동물 몸에서 만드나.

“혈당을 조절하는 장기인 췌장을 생각해 보자. 돼지 수정란(배아)에서 췌장을 만드는 유전자를 차단한다. 여기에 환자의 유도만능줄기세포(iPS세포)를 주입한다. iPS세포는 다 자란 세포에 특정 유전자나 단백질을 넣어 발생 초기의 배아 줄기세포 상태로 만든 것이다. 환자의 iPS세포는 돼지 수정란에서 사람 췌장으로 자란다. 이를 환자에게 이식하면 당뇨를 근본 치료할 수 있다.”

처음 키메라 연구를 할 때 분위기는 어땠나.

“2007년쯤 도쿄대 의대에서 연구를 시작했다. 당시는 미친 생각이라고 치부됐다. 똑똑한 도쿄대 학생들은 위험을 감수하지 않았다. 다행히 다른 대학 출신 대학원생 두 명이 팔을 걷어붙이고 나섰다. 이들 덕분에 2010년 처음으로 쥐에서 키메라 장기를 성공시켰다.”

정부 규제 때문에 일본을 떠나 미국에서 연구

처음 ‘셀’에 발표한 키메라 장기 논문은 어떤 내용인가.

“몸집이 큰 시궁쥐의 줄기세포를 췌장 유전자를 차단한 생쥐의 수정란에 이식했다. 나중에 생쥐의 몸에서 시궁쥐의 췌장이 자랐다. 하지만 생쥐 췌장 크기여서 시궁쥐에게 이식하기는 어려웠다.”

2017년 ‘네이처’에 발표한 연구는 정반대였다.

“이번에는 시궁쥐 몸에서 생쥐의 췌장이 자라도록 했다. 몸집이 큰 쥐에서 자라다 보니 일반 생쥐 췌장보다 커 역시 바로 이식하지는 못했다. 대신 췌장 세포를 채취해 당뇨병 걸린 생쥐에게 이식했다. 생쥐는 1년 이상 정상 혈당을 유지했다. 생쥐 수명이 2년 정도이니, 평생 치료 효과를 볼 수 있다는 의미다.”

논문을 일본이 아닌 미국에서 발표했다.

“처음 쥐 키메라 장기를 만든 후 인간 세포를 가진 키메라 장기를 만들려 했다. 하지만 당시 일본 정부는 인간 세포를 동물 수정란에 섞는 것을 금지했다. 미국은 정부 차원에서 연구를 지원하지는 않지만, 민간 지원은 가능했다. 2014년 스탠퍼드대로 옮겨 민간 연구소 지원을 받고 연구를 계속했다.”

일본에서 규제가 풀리기를 기다릴 수도 있는데.

“당시 일본 정부 사람들은 3~4년 지나면 분위기가 바뀔 것이라고 했지만, 보수적인 관료들과 협상하느라 시간을 허비하기보다 키메라 실험을 할 수 있는 나라로 가는 게 빠르겠다고 판단했다.”

지금은 두 나라를 오가며 연구한다.

“일본을 떠나기 힘든 연구원도 있었다. 다행히 도쿄대가 규정을 바꿔 두 대학 교수가 되는 겸직을 허용했다. 덕분에 도쿄대 의대 연구실도 계속 유지할 수 있었다.”

피부에서 먼저 상용화, 기초 연구 계속해야

당신의 도미(渡美)는 일본 정부가 키메라 연구 규제를 철폐하는 계기가 됐다.

“일본 문부과학성은 2019년 동물 수정란에 인간 세포를 주입하고, 나중에 인간 유전자를 가진 동물의 출산까지 허용하겠다고 발표했다. 발표 당일 도쿄대 대학윤리위원회에 돼지 몸에서 인간 췌장을 키우는 연구에 대한 승인을 신청했다.”

왜 쥐에서 돼지, 양으로 연구를 확대했나.

“돼지와 양은 장기 크기가 인간과 비슷하면서도 빨리 자란다. 돼지는 9개월, 양은 10개월이면 다 자란다. 또 돼지는 새끼를 10마리 이상 낳고, 양은 자궁이 인간과 비슷한 장점이 있다.”

같은 영장류가 키메라 장기에 더 맞지 않나.

“영장류는 구하기 어렵다. 또 인간 세포를 가진 원숭이를 희생시켜 장기를 얻으면 일종의 살인 행위라고 비난한다. 그래도 가능성을 알아보기 위해 침팬지와 원숭이 사이에 키메라 장기를 만드는 연구는 계속하고 있다.”

언제쯤 키메라 장기를 환자에게 이식할 수 있을까.

“아직 기술적 난관이 있다. 동물 배아에서 인간 줄기세포가 많이 살아남도록 해야 한다. 장기가 아니라 피부면 상용화가 빠를 수 있다. 자궁 속 돼지 태아의 피부에 인간 세포를 주입해 인간 피부 조각을 만드는 것이다. 이를 떼어내 화상 환자나 항암 치료로 피부가 손상된 환자에게 이식할 수 있다.”

한국과 협력할 계획은.

“차바이오그룹이 지원해서 미국에 비영리 연구소를 같이 세웠으면 한다. 차바이오그룹이 노화 연구에 관심이 많다고 들었다. 어떤 의미에서 피부나 장기 키메라는 노화를 거스르는 회춘(回春)이다. 차병원의 임상시험 능력도 도움 될 것이다.”