출근하기 위해 문밖을 나서다 생각지도 못한 추위에 다시 집에 들어와서 두꺼운 외투를 챙겨 다시 나간다. 반소매 티셔츠를 입고도 땀을 흘렸던 게 불과 며칠 전 같은데, 도대체 계절은 언제 바뀐 것이란 말인가. 이후 매번 아침에 집을 나서며 고개를 들어 하늘을 바라볼 때 나뭇가지에 매달려 반겨주던 초록 잎들도 노란색, 붉은색으로 바뀌었다가 이내 한두 장씩 떨어지더니 어느새 앙상한 나뭇가지만 남았다. 필자의 손목 위에서 움직이는 시곗바늘 초침의 속도는 늘 일정하지만, 체감하는 시간의 흐름은 너무도 빠르다. 이런 빠른 시간의 흐름과 함께 나이가 들어가는 모습을 한탄하는 필자를 본 부모님께서는 “너도 내 나이 되면 지금보다 시간이 두 배는 빨리 흐를 게다”라고 농담하듯 말씀하시기도 했다.

시곗바늘의 움직임과 함께 우리는 어디를 향해 나아가는 것일까. 생물학적으로는 ‘죽음’일 것이다. 지구상에 있는 모든 생물체는 시간이 지남에 따라 성장하고 노화하다 땅으로 돌아갈 것이다. 필자가 며칠 전까지 집을 나설 때마다 바라봤던 초록빛 나뭇잎이 점점 시들고 땅에 떨어져 썩어가는 것처럼 말이다.

과거 유럽인은 빠른 시간에 휩싸여 흘러가는 인간의 인생을 ‘찰나의 삶’ ‘허무’ ‘덧없음’ 등으로 인식했다. 특히 흑사병과 30년 전쟁이라는 죽음의 광적인 화염이 유럽 대륙을 처참히 휩쓸고 지나간 17세기에 덧없는 인간 삶에 대한 인식이 두드러졌다. 그들은 자신의 상상력을 보태 글과 음악, 회화 등 예술 및 다양한 장르에 자신의 삶을 향한 시각을 표현했다.

문학에서는 프랑스의 성직자 샤를 드렝쿠르가 1656년에 출간한 저서 ‘죽음의 공포에 대항하는 독실한 영혼을 위한 위로’에서 인간 삶이란, 순식간에 날아가는 독수리의 비행, 목적지를 향해 움직이는 우편 배달부 그리고 구름, 바람, 수증기로 묘사했다. 그는 인간 삶을 시계 톱니바퀴에 비교하며, 시계를 보고 있어도 보이지 않는 톱니바퀴처럼 우리가 깨어 있든, 자든, 걷든, 누워 있든, 우리는 죽음을 향해 무의식적으로 나아가고 있다고 말한다. 그러면서 인간의 탐욕을 경계하고 겸손한 마음을 지향하며 이를 잊지 않기 위해 기도와 명상을 통해 반복적으로 시간과 죽음에 대해 인지해야 한다고 말하고 있다.

회화에서는 ‘vanitas(허무·덧없음)’이라는 부제를 갖는 정물화에서 돈, 귀중품, 악기, 책과 해골, 모래시계, 썩은 과일 등을 배치해 역시 문학과 마찬가지로 찰나의 인간 삶에서의 겸손을 강조했다.

음악에서는 ‘lamentation(추모곡)’을 예로 들 수 있겠다. 당시 작곡가들이 자신들의 친구, 지인, 가족 등 아끼는 이들이 세상을 떠났을 때 그들의 삶을 애도하며 짧은 길이의 추모곡을 작곡하는 경우가 종종 있었다. 이는 레퀴엠같이 장례식 의례에 쓰일 한 시간 가까운 장엄한 분위기의 작품이 아닌 묘비에 문구를 새기듯 간략하지만 매우 애틋하고 개인적인 마음이 가득 담긴 비가라고 할 수 있겠다. 대표 작곡가로 프랑스의 루이 쿠프랭(Louis Couperin)과 독일의 요한 야콥 프로베르거(Johann Jakob Froberger)가 있다.

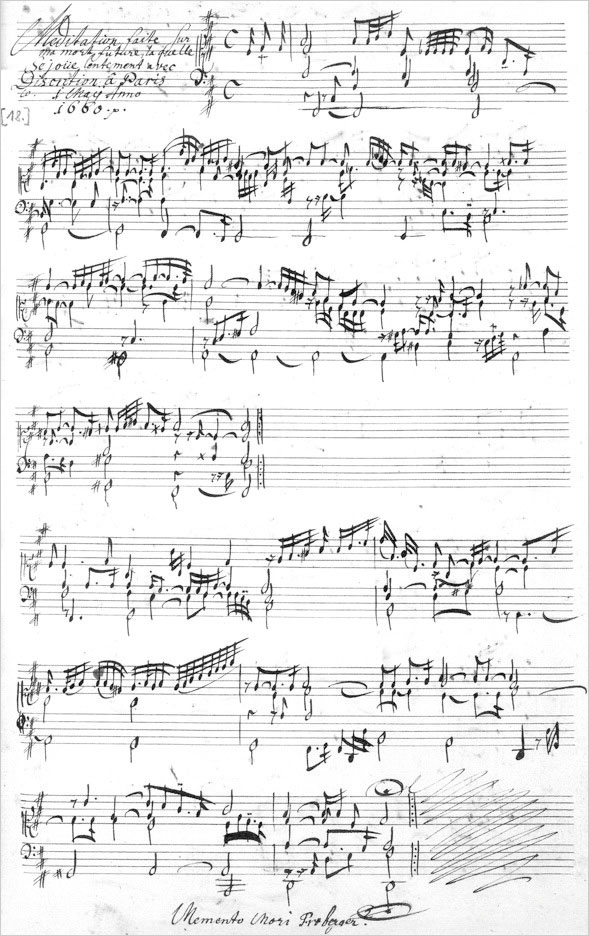

최근 필자의 가슴을 울리는 추모곡은 프로베르거의 작품이다. 그것도 타인이 아닌 바로 자기 자신의 죽음을 위한 추모곡이다. ‘미래에 다가올 내 죽음을 위한 명상’이란 제목으로 하프시코드를 위한 독주곡으로써 자신의 삶을 관조적으로, 때로는 비통하고 처절하게, 때로는 사랑으로 음악을 통해 노래하고 있다. 그는 이 작품을 세상을 떠나기 약 7년 전인 1660년, 44세의 나이로 작곡했다. 그는 생전 다수의 추모곡을 작곡했는데, 추모곡이 당시에 자주 작곡되던 장르이기도 했지만, 유년기에 30년 전쟁으로 인해 전쟁의 참혹상을 목격했고 그의 부모도 모두 흑사병으로 세상을 떠났기에 죽음에 대한 그의 시각도 남달랐다고 할 수 있겠다. 그를 반영하듯 그는 자신을 위한 추모곡 ‘미래에 다가올 내 죽음을 위한 명상’ 마지막 음 바로 아래 “Memento Mori?”를 적어 넣었다고 한다. Memento Mori는 ‘죽음을 기억하라’라는 뜻의 라틴어로, 찰나의 삶 앞에 겸손해지라는 말로 해석한다. 하지만 프로베르거는 이 Memento Mori 바로 뒤에 물음표 ‘?’를 넣으으로써 ‘죽음을 기억했니?’라고 되묻는 것 같다. 이 문구는 소실된 원본을 대신한 필사본에 적혀 있기에 실제 프로베르거의 의도인지 현재도 논란이 많다. 하지만 프로베르거가 생전 지인들과 주고받은 서신 및 이 작품을 두고 그의 친구들이 나눈 서신을 통해 그가 음악으로 이러한 의도를 전달하고자 했다는 것은 거의 확실하다고 학계에서 받아들여지고 있다. 또한 이는 삶과 죽음을 대하는 프로베르거의 생각을 반영하는 것이자 앞서 샤를 드렝쿠르가 자신의 저서를 통해 기도와 명상을 통해 반복적으로 시간과 죽음에 대해 인지해야 한다고 언급한 내용과 맥락을 같이한다고 말할 수 있겠다.

이 작품은 연주 시간이 약 5분 정도로 그리 길지 않다. 하지만 해석하기에 대단히 난감하고 당혹스럽기 짝이 없는데, 그 이유는 조용하고 단순한 것 같으면서도 즉흥적이고 그와 동시에 엄격하고 제삼자가 이해하기에는 논리적이지 못한 음악적 진행이 너무도 많다는 것이다. 하지만 이것이 인간 삶이 아니겠는가. 욕망과 탐욕을 위해 제멋대로 움직이고 싶어 하는 인간의 마음에 반해 너무도 엄격한 시간의 진행, 안정을 추구하고자 하는 인간의 의지와 반대로 매 순간 새로운 도전에 직면해야 하는 인간 삶 그 자체이기 때문이다. 하지만 이 모든 순간을 5분간 직면하고도 프로베르거가 악보에 적은 마지막 말인 ‘죽음을 기억했니?’라는 말에 ‘그렇다’고 진실하게 말할 수 있는 이가 얼마나 많은지 되묻고 싶다. 그런 아이러니를 프로베르거는 음악을 통해 표현하고자 하는 것 아닌가 추측해 본다.

필자는 현재 곧 다가오는 피아노 독주회에서 이 작품을 연주하기 위해 연습하고 있다. 조금 과장을 보태 손가락에 꼽을 정도로 누를 음이 많이 있지 않지만, 연습하는 과정은 참으로 어렵기 그지없다. 바로 이해가 안 되기 때문이다. 무엇이 이해가 안 된다는 말인가. 아직 필자는 ‘죽음을 기억했니?’라는 물음에 대답할 인생에 관한 충분한 성찰이 부족하기 때문이라 생각한다. 하지만 글 초반부에 적어 넣었듯 추워지는 날씨를, 낙엽이 되어 떨어지는 나뭇잎을 이 작품을 통해 더욱 감사한 마음으로 바라본다는 점이다. 아직 살아있기에 이 작품을 연주할 수도, 떨어지는 나뭇잎을 감상할 수도 있다는 말 아닌가!

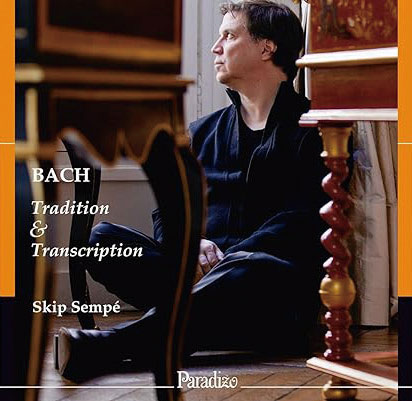

함께 감상하면 좋은 음반

요한 야콥 프로베르거

‘미래에 다가올 내 죽음을 위한 명상’

연주 스킵 셈페(Skip Senpé)